লোহার গেট ঠেলে আমার লাল সাইকেলটা সিড়ির পাশে রাখার পর উঠতে শুরু করলাম। অদ্ভুত সেই সিড়ি, তার চেয়েও অদ্ভুত উত্তরণ। পাতলা ধাপ। অন্যান্য সিড়িতে ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতায় বড় করে পা ফেলার অভ্যাস এখানে কাজে লাগিয়ে ভুল হল। ঠিক পদক্ষেপ ভুলদিকে চালিত করে খাওয়াল হোঁচট। কারণ, পা ততক্ষণে ভেবে নিয়েছিল জমিতে সে পৌঁছে গিয়েছে। এবং দেহের সমস্ত ভর সামনের দিকে ঝুঁকে সেই পায়ে পৌঁছল, আর অতঃপর পাতালপ্রবেশের মতো অনুভূতি। আরও কয়েকবার এমন হওয়ার পর, মনে হল, বয়ে যাচ্ছি। বয়ে যেতে যেতে বেশ কয়েকবার এ দরজা, ও দরজা। ব্যাঙ্কের লকগেট। পড়শির কলিংবেল। ফাঁকা শূন্য ঘরের চৌকাঠ। অবশেষে সুগন্তব্যে।

দেখতে ছাপোষা বাঙালি দরজা। আদপে প্রাচীন গুহামুখ যে, বুঝতে কিছু সময় লাগবে। হাতে পেন-পেনসিল কিছুই নেই, কিন্তু চিরন্তন এক লিখনমুদ্রা নিয়ে এক অনঙ্গ মানবী কিছু একটা খুঁজছেন বইয়ের তাকে। তাকের নিচে জিভ বেরিয়ে আসার মতো বেরিয়ে আছে আড়াআড়ি এক পাটাতন। সেখানে পুঁই, গাজর, ঢেঁড়স ইত্যাদি রাখা। জড়ো করে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে আছি। কী বলব, কীভাবে পরিচয় দেব কিংবা আলাপ জমাব, ভেবে পাচ্ছি না। উঁকি মেরে আরেকজনের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি আংশিক, কারণ, আমার দৃশ্য আরও এক বইয়ের তাক ও আলমারিতে ঢাকা পড়ে গেছে। সেই তাক ও আলমারির ফাঁক দিয়ে কেবল দেখতে পাচ্ছি ফাটা-বাকল-সদৃশ, কোনও গাছের কাণ্ড।

ততক্ষণে সেই মানবী আমার দিকে যে তাকিয়ে রয়েছেন, আমি জানি না। সেই চকিত ভেঙে জড়তার জাড্য ভাঙলেন তিনি, ‘তোমাকে অরণি পাঠিয়েছে তো?’

‘হ্যাঁ’।

‘এসো এসো।’

এভাবেই প্রথম আলাপ, দেবারতি মিত্রর সঙ্গে। দেবারতিদি বলে ডাকা কি ঠিক হবে? ইনি তো বয়সে আমার দিদা-ঠাকুমা। ঘরের ভেতর ঢুকতে বুঝলাম, শুয়ে আছেন আরও প্রাচীন বট। মণীন্দ্রবাবু। এই পুরুষদের সহজেই ‘বাবু’ বলে সম্বোধনে বয়স-বিধি এড়ানো যায়। কিন্তু, দেবারতি মিত্রকে ‘দেবী’ সম্বোধনে কোনও অত্যুক্তি হবে না জেনেও, যখন ডাকতে গেলাম, দেবারতিদি ভুরুটুরু কুঁচকে বললেন, ‘তুমি তো ভারি পাকা গো! দিদিই বলবে, সবাই তো তা-ই বলে। তুমিই বা বাদ যাবে কেন।’ তারপর একখান মিচকে হাসি।

তারপর শুরু হল, কোথায় থাকি, কোথায় দেশ মানে দেশের বাড়ি, কতদিন কলকাতায় আছি, এখন কীসে এসছি। দেবারতিদির মিচকে হাসি দেখেছি যখন, আমারও ফিচেলপনা বেরিয়ে এল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বললাম, পক্ষীরাজে!

দেবারতিদি সাধারণত কথা বলতে বলতে মাথা নুইয়ে ফেলতেন, সম্ভবত বয়স ও তার চেয়েও বেশি আমার অনুমানে, নিজস্ব বিভোর-ভঙ্গিমায়। রীতিমতো হৎচকিত হয়ে মাথা তুললেন হাঁ হয়ে। মণীন্দ্রবাবু যদিও এহেন উত্তরে বিন্দুমাত্র হৎচকিত না হয়ে, মাথা চুলকোতে চুলকোতে খুব ধীরে আস্তে বললেন, ‘তুমি এখনই যাও, সাইকেলটা ঢুকিয়ে দাও সিড়িতে।’

আমি গড়িমসি করছি। আবার ওই ভাসমান সিড়ি দিয়ে আমায় নামতে হবে। সাইকেল ঢোকাতে হবে। আবার ভাসতে ভাসতে উপরে উঠতে হবে।

আমার আলস্য ভেঙে দেবারতিদি বললেন, ‘বাইরে ব্যাঙ্ক তো। কতরকমের লোক আসে। কেন তোমার পক্ষীরাজ খোয়াতে যাবে বাবা? তারপর, অরণিই আমাকে বলবে, আপনার কাছে পাঠালাম ছেলেটাকে, আর দিলেন তো সাইকেলটা লুকিয়ে।’

আমি বুঝে গেছলাম, আমাদের গল্প জমে উঠেছে। কারণ, এমনিতেই আমি ফিচেল ও খোশগল্পের আড়তদার। তদুপরি, সেই মামলায় সায় পেয়ে আমার হৃদয়ে লাগল নাচন যাকে বলে। কারণ, অপরদিকের দু’জন অত্যন্ত বর্ষীয়ান মানুষ। আমরা রসিকতায় মত্ত হলাম। চটজলদি ভাসতে ভাসতে গেলাম, ভাসতে ভাসতে নামলাম।

এই ভাসমান প্রসঙ্গমধ্যে কিছু কথা উল্লেখ না করলে স্মৃতিপথের সঙ্গে বেইমানি হবে, দেবারতিদি কিংবা মণীন্দ্রবাবু, এঁদের নাম উচ্চারতি হলেই আমার মনে একইসঙ্গে আবির্ভূত হন অরণিদা। কারণ, অরণিদার সূত্রেই আমার পৌঁছনো যোগিয়া-বাড়িতে। অরণিদার কাছে পৌঁছনো আবার সম্বিতদার পাড়াভ্রমণসঙ্গী হওয়ার খাতিরে। অরণিদার সঙ্গে আলাপ হওয়ামাত্রই, তিনি বলেছিলেন তাঁর স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে, ‘ও তুমি গড়িয়ায় থাকো, তাহলে তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে যোগিয়া-বাড়িতে। ওখানে দেবারতিদি আছেন, আমি বলে দেব, তুমি তোমার বইটা নিয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে অনেক কাজ থাকবে তোমার, গেলেই জানতে পারবে।’

অরণিদার একনাগাড় নির্দেশিকা নিয়ে আমি খুব বেশি দেরি করিনি। নিছকই ভালবেসে, বেঁচেবর্তে যাওয়ার তাগিদে লিখতে শুরু করা আমার। বাঙালি, বাংলাভাষী, তাই বাংলায় লিখে ফেলেছি। এর বেশি কোনও স্পর্ধা আমার নেই। কারণ, বাংলা সাহিত্যর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আমি তখন এবং এখনও ঘনচক্কর ভোঁ ভাঁ। ফলে, কাদের কাছে যাচ্ছি, অরণিদাও যে কত বড়মাপের মানুষ, আমার কিছুই বোধে ছিল না। হওয়ার পরেও খুব সুবিধে কিছু করতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না।

তা আমাকে অরণিদা পাঠিয়েছিলেন, আমার প্রথম গদ্য বই ‘ধরে নেওয়া যাক’ এই প্রাচীন দম্পতির কাছে পৌঁছে দিতে। আর কোনও কাজ ছিল না সত্যি। কারণ, দেবারতিদি-মণীন্দ্রবাবু কেউই আমাকে কোনও কাজ দেননি। আমিও সাইকেল রেখে আমার পাতলা ফিনফিনে বইখানি পিঠের দিকে গুঁজে দিয়েছি, বোঝার চান্স নেই।

গুহায় পৌঁছে আমাদের গল্প জমল শিকার নিয়ে। মানে, রান্নাবান্না আর বাজার নিয়ে। গড়িয়া চত্বরে কী কী বাজার আছে, কেমনভাবে দরদাম করি, কী খেতে ভাল লাগে এইসেই মানে নেই। মাছ চিনতে পারি কি না, এই থেকে শুরু হল মাছের বাজার। কেউই আর বাজার যেতে পারেন না। নিচে নেমেও হাঁটা হয় না। তাই, গড়িয়া এখন কেমন দেখতে হয়েছে, এসব সরল জিজ্ঞাসা-আখ্যানে আমাদের সময় কাটতে লাগল। মণীন্দ্রবাবু চুপচাপই শুয়ে ছিলেন। মাঝেমধ্যে মাথা তুলে আমাদের গপ্পের দিকে চোখ রাখছিলেন, আর কথার ফাঁকে বলে উঠেছিলেন, আমরা তো খুব বেশিদিন এদিকে আসিনি। কিন্তু তখনও এতকিছু ছিল না। এই চলতে চলতে হঠাৎই মণীন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন, ‘লাবড়া রাঁধতে পারো? লাবড়া আর ছ্যাঁচড়া কিন্তু এক নয়।’

আমি তখন পপাত চ মমার চ। ওই তো ডিম আলুর ঝোল, সপ্তাহান্তে মুরগি, আর মাঝেসাঝে শাকপালা, ভাজাভুজি, বড়জোর ঘ্যাঁট রেঁধে কাজ চালাই।

মণীন্দ্রবাবু বললেন, ওটাই। ওই যে ঘ্যাঁট বললে, ওটাই লাবড়া।

গল্প ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছিল বিবিধ মশলাপাতির ইতিহাসেও। হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরে-কালোজিরে নিয়ে বিবিধ মশকরায় মেতে উঠেছিলাম আমরা। এবং সেসবই ছিল খোশগল্প। সেই মুহূর্তবলয়ে যদি দূরবিন রাখা হয়, দেখে বোঝা যাবে না, এই মানুষ দুটোর লেখা কোন কোন খাতে বয়ে যায়, কতরকম বিষাদ, যন্ত্রণা, অভিজ্ঞতা এঁরা বইছেন তাঁদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

বস্তুত, মণীন্দ্রবাবু এবং দেবারতিদিকে দেখেই আমি প্রথম বুঝতে শিখেছিলাম, মানুষ তার যন্ত্রণাকে সম্পদ করে নানাবিধ হাসির ছটা জাগাতে পারে, আর তা এমনই বহুস্তরীয় যে, তার খোশমেজাজ দেখে তার একা টেবিলে ঝুঁকে বসে শিল্প-মানুষকে চেনা সম্ভবপর নয়।

প্রথম দিনের সেই গল্পগাছা দেড়-দু’ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে যখন, দুপুর এসে খিদের ইশারা করছে, দেবারতিদি বললেন, কী রান্না করবে আজ, এত দেরি হয়ে গেল গল্প করতে করতে!

মণীন্দ্রবাবু আমার দিকে তাঁর ক্লান্ত নিবিড় চোখে তাকিয়ে, তারপর দেবারতিদির দিকে চেয়ে, বললেন, মনে হয় পক্ষীরাজের ডিমের ঝোল!

হো হো হা হা নিয়ে আমি বিদায় নিলাম। একইসঙ্গে নিজেকে মনে মনে বললাম, যাক বই দেওয়ার ঝামেলা থেকে নিস্তার মিলল। যদিও পরের দিন গিয়ে ফাঁদে পড়তেই হল। অরণিদার জিজ্ঞেস করা হয়ে গিয়েছে দেবারতিদিকে, আমার বই বিষয়ে। যথারীতি দেবারতিদি বলেছেন, সে কী, কই এরকম তো কিছু সুপ্রিয় দেয়নি। ফলে আনতেই হল বই।

তারপর কথা আরও বহুদিকে ছড়াল, সেসব সময়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে পাই, আদপে একজন নাতিকে পেয়ে এসব ছিল দাদু-ঠাকুমার মশগুল গপ্পবাহার। প্রথম সেই আলাপের পর থেকে অরণিদার সুতো পেরিয়ে হুটহাট পৌঁছে যাওয়া শুরু হল আমার, যোগিয়া-বাড়ি।

‘সুপ্রিয় এলে?’

অলৌকিক শ্রুতি ছিল দেবারতিদির। সেই সিড়িতলা থেকেই পায়ের শব্দ ধরে ফেলতেন। জুতো খোলার আগেই বলতে হয়, ‘এই তো চলে এলাম।’

‘তা ভালই করেছ।’

কী করে বুঝলেন এসে পড়েছি? অদ্ভুত শিশুসুলভ উত্তর ছিল দেবারতিদির। তোমার কিটো জুতো আমার বেশ লাগে। বেশ খড়ম খড়ম দেখতে। আওয়াজটাও অন্যরকম।

তাহলে আপনার জন্য একটা কিটো এনে দিই?

না না, আমি আর বেরই কোথায়। এই এঘর-ওঘরই তো করি সারাদিন, কী আর হবে।

থেমে কিন্তু ঠিক থেমেও নয়, আর সঙ্গে ভারী এক গলা। সেই স্বরে রাশভারী ভাবের জায়গায় একরাশ নির্লিপ্ত রসিকতা রেখে দিলে যে কণ্ঠ কল্পনা করা যায়, আমার সঙ্গে কথায় দেবারতিদিকে সেভাবেই পেয়েছি। এই দেবারতিদির গলা মনে পড়তেই উদ্ভট এক প্রসঙ্গ মনে পড়ল।

একদিন সকাল সকাল পৌঁছে গেছি। মণীন্দ্রবাবু শুয়ে আছেন। মাথাব্যথা হলে যেমন তর্জনি, বুড়ো আঙুল প্রসারিত হয়ে কপাল চেপে ধরার চেষ্টা করে, সেভাবে কপাল টিপছেন তিনি। বুঝি বা, লেখা বের করে আনছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। দেবারতিদি এটা-সেটা, রান্নাবান্না কী হবে, এই নিয়ে বকরবকর করছেন। কানে ভেসে আসছে উড়ো উড়ো। এরই মাঝে আমার জন্য চা আর বিস্কুট এনে হাজির হলেন। নিজের জন্যও। বিস্কুটে কামড় দিয়ে কী যে মাথায় পোকা নড়ল, আমি হাসতে শুরু করলাম। দেখাদেখি দেবারতিদিও হাসছে। আর জিজ্ঞেস করছেন, ‘আরে কী হল সুপ্রিয়?’ ‘আরে কী হল বলবে তো?’

বেশ কিছুক্ষণ পর, হাসি চেপে, আমি বললাম, আপনি কি জানেন দেবারতিদি, আপনার গলার জন্য কেবল আপনি চারু মার্কেটের মস্তান হতে পারতেন।

এই শুনে দেবারতিদি অদ্ভুত এক গালচওড়া মিঠে হাসি ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর সিগনেচার স্টাইলে লজ্জা পেয়ে বলে উঠলেন, ‘কী যে বলো না সুপ্রিয়!’

এতক্ষণ মণীন্দ্রবাবু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই ছিলেন। আমার কথাই তিনিও মুচকি হেসে উঠলেন আর তাকালেন দেবারতিদির দিকে।

কিন্তু বয়স হয়েছে তো, তাই ঝট করে উঠে যেতে পারলেন না। তিনি উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেই সলজ্জ প্রেমবীথি সম্পন্ন হল।

আমাদের কথোপকথনের মধ্যে মণীন্দ্রবাবু ছিলেন নীরব শ্রোতা। অধিকাংশ সময়েই চোখ বুজে থাকতেন। নয়তো চোখ খুলে মাঝেসাঝে এদিক-ওদিক দেখতেন। আমাকে দেখতেন। দেবারতিদির হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর দিকে মায়াভরে তাকিয়ে থাকতেন।

আজ কী খাওয়াদাওয়া হচ্ছে দেবারতিদি? আজকে কী বাজে গরম, আজকে আমার কলেজে খুব চাপ গেছে— অহেতুক কথনেই আমাদের কেটে যেত। কখনও কোনও বই, কোনও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কোনও যন্ত্রণা, দুঃখ এমনকী আনন্দ নিয়েও কথাবার্তা হয়নি।

আমাদের কথাবার্তায় এসব কিছুই না থেকেও, কখনও কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়নি। মনেও পড়ছে না। আর দেবারতিদির সারাক্ষণ মণীন্দ্রবাবুকে নিয়ে চিন্তা। কী খাবেন, কখন খাবেন, স্নান করাতে হবে, ঘুমননি ঠিকঠাক, শরীর ভাল না, রাত জেগে তবু লেখালিখি, লাইট বন্ধ করা হয় না— ইত্যাকার আফসোস। কিন্তু এরই মাঝে দেবারতিদিও যে বারান্দা পেরিয়ে পাশের ঘরে লিখতে বসতেন, তা দেবারতিদি বলতেন না। নিজের অনিয়ম, নিজের অসুস্থতা নিয়ে নির্লিপ্ত ও অপারগ ছিলেন বড়। রাতে কখনও যোগিয়া-বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে দেখতাম, দুটো ঘরেই গ্রহ-নক্ষত্র জ্বলছে। বাংলা সাহিত্যর প্রাচীন আলো। এই আলো চর্যাপদেরও সাক্ষী, এমনই মনে হত। পরের দিন গিয়ে এভাবেই একদিন হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন দেবারতিদি। কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ওই আর কী হিজিবিজি মাথায় আসছিল, কী করব, ওঁকে তো বললেও ঘুমবেন না, তাই আমিও বসে পড়েছিলাম।

মণীন্দ্রবাবুকে ‘ওঁ’ বলে সম্বোধনে ভালবাসার ঘোর লাগত আমার। এই লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেল, যোগিয়া-বাড়ি গেছি। দেবারতিদি বসে আছেন। বই ঘাঁটছেন। মণীন্দ্রবাবুর শরীরটা একটু ভাল সেদিন। কোনও একটা পাণ্ডুলিপি দেখছিলেন প্রায় শোয়া অবস্থাতেই, কোমর থেকে মাথা ইষৎ বেঁকে ঝুঁকে গিয়েছে পাণ্ডুলিপির পাতায়। মণীন্দ্রবাবুর সোরিয়াসিস হওয়া পায়ের ত্বক ফেটে লাল জালিকাকার হয়ে আছে, রক্ত চুঁয়ে শুকিয়ে গিয়েছে কোথাও কোথাও, কিন্তু তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই সেসবে। একটা জ্যান্ত গাছ সময়ের ব্যথা নিয়ে নিশ্চিন্তে আছে। মণীন্দ্রবাবুকে আমার কখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার রেখাও মনে হত। তা, এহেন এক সময়ে, দেবারতিদি আমার জন্য লেবুর সরবত নিয়ে এসছেন। স্টিলের গ্লাসে করে। সঙ্গে এনেছেন একখান বিস্কুট, কারণ সন্দেশ পাননি। চা শেষ হয়ে গেছে। যে-দাদাটি বাজার করে দেন, তিনি ক’দিন ধরে আসছেন না। এই শুনে আমিই চা কিনে আনার উদ্যোগ করছি।

দেবারতিদি উঠতে দিলেন না। কেমন নিস্তরঙ্গ লাগছিল সেদিন দেবারতিদিকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন, তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। তোমাকে এসব জিজ্ঞেস করা অপরাধ।

—আরে বলুন না।

—সুপ্রিয় তুমি কি তন্ত্রসাধনায় বিশ্বাস করো? কিংবা মৃত্যুর ওপারে কোনও পৃথিবীর? বোনকে আমার খুব মনে পড়ে।

সেই কবে দেবাঞ্জলি চলে গিয়েছেন, তবু এত তাজা কান্না আমি দেখিনি। দেবারতিদির শুকনো চোখে সেই জল যেন আকাশ থেকে পড়ছিল। যেন ভাবতে পারেনি, তাকে এই শোকে এতকাল পরে আবার ঝরে পড়তে হবে।

সেদিন কথার চেয়ে চুপ করে থাকার আড্ডাই ছিল বেশি।

ভারী বুক নিয়ে বেরিয়ে আসার পর, ঘটনাক্রমে কী করে যেন আমার অনেক দিন যাওয়া হল না। আমার স্কুলবেলার অন্যতম প্রিয় এক বন্ধু চলে গেল গাড়ির তলায়, মনে পড়ে গেল সেসবও। আর এর ঠিক পরে পরেই মণীন্দ্রবাবু অসুস্থ হলেন, ভর্তি করা হল হাসপাতালে। খবর পেলাম অরণিদার থেকে। সম্পূর্ণত যুবক মস্তিষ্ক সত্ত্বেও বয়সের কাছে হার মানতে হচ্ছিল তাঁকে। আমি তবু কেবল দেবারতিদির জন্য স্বার্থপর প্রার্থনা করেছিলাম, যেমন করে হোক, মণীন্দ্রবাবু যেন সুস্থসবল সজাগ হয়েই ফিরে আসেন। ফিরলেন না।

পরের দিন, সকাল হতেই ছুটেছিলাম দেবারতিদির চারু মার্কেটের বাড়িতে। মাথাযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, কিন্তু একটুও শব্দ করছিলেন না। কারওরই সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু ছিল না, হয়তো-বা মণীন্দ্রবাবুর বয়সের কথা ভেবে সান্ত্বনাও বয়ে আনেনি কেউ, শোকচোবানো শ্রদ্ধার্ঘ্য রজনীগন্ধা ছাড়া। সকলেরই চিন্তা ছিল, এবার দেবারতিদি কীভাবে থাকবেন। ভেবেছিলাম, যোগিয়া-বাড়ি নিভে গেল।

কিন্তু, কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দেবারতিদি তাঁর নিজের বয়সকেও চমকে দিয়ে ফিরে গেলেন যোগিয়া-বাড়ি। কীভাবে দেবারতিদির সামনে গিয়ে দাঁড়াব, কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে দেবারতিদি নিজেই ফোন করেছিলেন আমাকে। বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় না করে ছুটে গেছলাম।

চেনা যাচ্ছিল না দেবারতিদিকে। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গেই অর্ধেক জীবন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কী খাওয়া হবে, কী রান্না হবে— এইসব নিয়ে যে মানুষটাকে এত ব্যস্তসমস্ত দেখতাম, তার মুখে আর কোনও অন্নচিন্তা নেই।

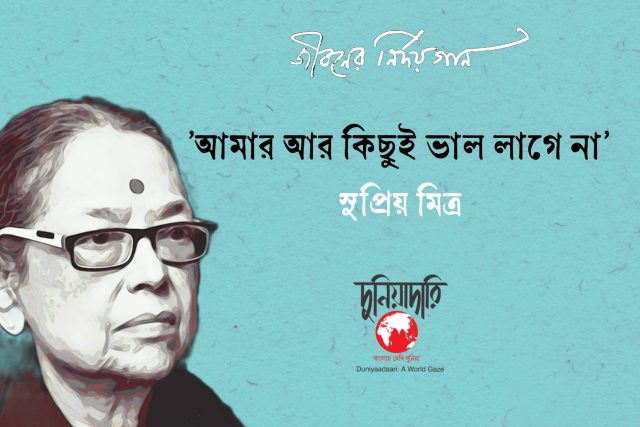

‘আর বোলো না সুপ্রিয়, আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। ওঁ চলে যাওয়ার পর থেকে, আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।’

দেবারতিদির বেঁচে থাকার যাবতীয় ইচ্ছে চলে গিয়েছিল। ‘আমার আর কিছুই ভাল লাগে না’ এখনও কানে বাজে। কোনও বই পড়তে ভাল লাগছে না সুপ্রিয়। অরণিদা তা জানতে পেরে ছোটদের বই, গোয়েন্দা গল্প, হাসির গল্প পাঠিয়েছিলেন আমার হাতে। নিয়েছিলেন বটে দেবারতিদি, কিন্তু গেলে পরেই বলতেন ওই একই কথা।

আর, গেলে পরেই দেখতাম আলমারি, বইয়ের তাক হাতড়ে চলেছেন। মণীন্দ্রবাবুর কোনওরকম লিখে রেখে যাওয়া চিঠি, চিরকুট, কিংবা বইয়ে ছোট নোট যদি নতুন করে মেলে।

এখানেই গিয়ে ধরলাম দেবারতিদিকে। দেখুন না যত বই আছে, নিশ্চয়ই সবেতেই কোনও না কোনও দাগ উনি রেখে গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, এরই ছুতোয় যদি দেবারতিদির পড়া হয়।

কিন্তু, ধরা পড়ে গেলাম। সেই ধরে ফেলার হাসি আমার এখনও স্মৃতিতে সতেজ। ‘তুমি আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে চাইছ, না? সব অরণির চক্রান্ত। আমি জানি। অরণি আমাকে মরতে দেবে না বুঝতে পারছি। কিন্তু সুপ্রিয়, আমার যে কিছুই ভাল লাগে না।’

এমনকী দেখছিলাম, রোজকার মতো রাতে আর আলো জ্বলে না ঘরে। অবসন্ন দেবারতিদিকে একদমই ভাল লাগত না। তবু, যখনই যাচ্ছি, এরপর শুরু হল নতুন অভিসন্ধি।

‘দেবারতিদি, আপনি নাকি উপন্যাস লিখছেন’

—কে বলেছে তোমাকে?

—ওই তো মুজবত পাহাড়ের হাওয়া জানাল।

—ধুস, তুমি যে কী না।

‘দেবারতিদি, আপনি নাকি তিনটে কবিতা লিখে ফেলেছেন কাল রাতে’

—সে কী, আমিই জানলাম না। এটা কে বলেছে তোমায়?

—ওই তো, আপনার পুতুল।

—তুমি আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছ, না?

—হেঁয়ালি? আমি যে বিদ্রোহ করছি না, এটাই কি যথেষ্ট নয়?

—আহ সুপ্রিয়। আমার যে কিছুই ভাল লাগে না।

রোজ, মানে, যাওয়া হলেই, কিছু না কিছু এমন লিখে ফেলার কূট তৈরি করে নিয়ে যেতাম। ভাবতাম, আজ বুঝি কিছু লেখার খবর পাবই। আর দেবারতিদি যথারীতি আমাকে হতাশ করতেন। আর কোনও গল্প নয়, কেবল আমার অকালমৃত বন্ধুদের পরিবারের খবর নেওয়া, মৃত বন্ধুদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, কাটানো দিনকাল, আমাকে তারা স্বপ্নে দেখা দেয় কি না। আর এসবের মাঝে, ‘সুপ্রিয়, ওঁ আমার স্বপ্নেই আসেন না। দেখতেই পাই না আর। একবার যদি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারতাম। একটু যদি দেখা হত, খুব ভাল হত।’ আর কোনও চিন্তা নেই, ওষুধ খেতে ভুলে গিয়েছেন, খেতে ইচ্ছে করেনি তাই ভাতের থালা ঢাকা দিয়ে রাখা, মুখে কেবল ‘ওঁ ওঁ ওঁ’।

কেটে কেটে, থেমে থেমে কথাগুলো বলতেন দেবারতিদি। মনভার হয়ে যেত।

দেবারতিদিকে এরপর ফোন থেকে ইউটিউবে বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীত শোনানোর প্রক্রিয়া শুরু হল আমার। দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শুনতে পছন্দ করতেন খুব। গান শোনার পর্ব থেমে গেলে পরে, ফিরে আসতেন সেই একই প্রতর্কে।

‘এত কিছু উন্নত হয়ে গেল সুপ্রিয়, ফোনে গান চলছে, আর পরলোকের সঙ্গে একটু যোগাযোগ তৈরি করা যাচ্ছে না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।’

ছোট বাচ্চার অবুঝ বায়নার কাছে যেভাবে বাবা-মা ধরাশায়ী হয়ে যায়, তেমনই অসহায় বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকত না।

এসবই চলতে চলতে একদিন সকালবেলা। দেবারতিদির ফোন।

—তুমি কি খুব ব্যস্ত সুপ্রিয়?

—একেবারেই না, বলুন দেবারতিদি।

—একবার আসতে পারবে?

পড়িমড়ি করে ছুটে গেলাম। কিটো জুতোর আগল খুলছি, দেখি মুখে মিচকে হাসি। এই হাসি বহুদিন পর। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দু’খানি সাবান দিলেন সিনথলের। আর, এক প্যাকেট চালভাজা।

—চা খাবে?

—আপনি আমাকে চা খেতে ডেকেছেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কী হয়েছে বলুন না!

—তিনটে কবিতা লিখেছি পরপর বুঝলে। তোমাকে পড়াতাম, তাই আর কী।

আহ! সেই আনন্দ অনুভূতি জীবনের অন্যতম প্রাইজ ও সারপ্রাইজ হয়ে আছে। লম্বা একখান খাতা বের করে পড়তে শুরু করলেন। তিনটে ছোট কবিতা। কতটুকুই বা সময় লেগেছিল পড়ে শেষ করতে। কিন্তু আমার কাছে সেই সময়টুকু ছিল অনন্ত।

পড়া শেষ হলে, দেবারতিদি বললেন, ‘তুমি শেষমেশ সফল হয়েছ তাহলে? অরণিকেও শোনাব।’ আমি তো চুপ করে আছি। দেবারতিদি এরপর বললেন, ‘সুপ্রিয় আমি তোমার দিদা-ঠাকুমার বয়সি। তুমি আমাকে দিদি বলো যে, ভাবলে পরে হাসি পায়। ভালও লাগে। তুমি মিত্র, আমিও মিত্র। অসুবিধে হয় না ভাবতে।’

আমার তখন ডবল আনন্দ। ঠাকুমা-দিদার কাছে গল্প শুনেছি, ডেকে ডেকে খাবার-লাড্ডু-আচার পেয়েছি, কিন্তু এভাবে কবিতা যে শুনব, সেই সৌভাগ্যর কথা ভেবে যারপরনাই আনন্দ হচ্ছিল আমার।

এর কিছুদিন পর আমাকে নিজে থেকেই তাঁর কবিতাসমগ্র উপহার দিয়েছিলেন আমাকে দেবারতিদি। ‘স্নেহের সুপ্রিয়কে, আশীর্বাদ-সহ, দেবারতিদি ০৪.০৪.২০১৮’

কিন্তু, এসবই ছিল ক্ষণিকের। দেবারতিদির এই স্ফুলিঙ্গের বেঁচে ওঠায় বাঁচার ইচ্ছে যে ছিল না আর, তা তাঁকে শেষকালে পুরস্কার দেওয়া, সাক্ষাৎকারে ডাকা, তাঁকে নিয়ে হইহই— কোনও কিছুই ফেরাতে পারেনি। আমার বাবার আকস্মিক মৃত্যু, মাকে বাঁচানোর জন্য ছোটাছুটি এবং বাবার মরণোত্তর বিভিন্ন দফতরি কাজের দাপটে জীবন গেল রাতারাতি পালটে। দেবারতিদির কাছে এই দুঃখ নিয়ে পৌঁছে, তাঁকে আরও নিষ্প্রভ করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। তবু, দেবারতিদিই দেখা করতে চেয়ে ডেকেছিলেন। সেই মুহূর্তরাজি এখনই তুলে ধরতে ইচ্ছে করছে না।

দেবারতিদি যে চলে গেলেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের কতখানি বা কী ক্ষতি হল আমি জানি না। তিনি চলে গিয়ে যে মুক্তি পেলেন, আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবু কষ্ট হয়, আমি আমার এক দিদাকে হারালাম। দিদিকেও হারালাম। সেই স্বার্থহীন, নিষ্কলুষ ভালবাসার আধারও গেল। এটা ঠিক বলতে বা লিখতে পারব না। কী গেল না, সেসবই লেখা হয়ে যাবে হয়তো।

আমি দেবারতিদিকে পড়তে পেরেছি বাঙালি সন্তান হয়ে, বাংলা ভাষা পড়তে পেরে, ভাগ্যচক্রে দেবারতিদির সান্নিধ্য পেয়েছি, দেবারতিদির হাতে শরবত খেয়েছি, লিখতে বাধ্য করেছি, শুনতে পেয়েছি, হাসি-মশকরা করেছি— সর্বোপরি, দেবারতিদির ভালবাসা পেয়েছি। এসব ভাবলে, মনে পড়লে, এই বিষণ্ণ একবগ্গা পৃথিবীতে বাঁচার ইচ্ছে বেড়ে যায়। আমার স্মৃতিতে যেটুকু দেবারতিদি আছেন, মণীন্দ্রবাবু আছেন, তাঁরা যেন কষ্টে না থাকেন— আমি তখন এভাবেই ভাবি।

বাঁচতে কষ্ট কম হয়।