১

কার সাথে কার কবে কোথায় প্রথম ও শেষ দেখা হবে, এসবই নাকি দৈবনির্ধারিত হয়ে থাকে। কে জানে, হয়তো আমরা এরকমই ভাবতে ভালোবাসি। কবিদম্পতি মণীন্দ্র গুপ্ত ও দেবারতি মিত্র-র সাথে এভাবেই একদিন আমার আলাপ হয়েছিল, এক শুভ লগ্নে। আশির দশকের শুরুতে জামশেদপুরে যখন কৌরব পত্রিকার সাথে আমি যুক্ত হয়েছি, মাঝে মাঝে ওঁদের কবিতাও পড়েছি, কিন্তু আলাপ ছিল না, স্বচক্ষে দেখাও হয়নি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, আরো অনেকগুলো বছর পিছিয়ে গেলে, ১৯৬২ সালে, যখন ওঁদের নামও শুনিনি, আমি তখন উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে বাস থেকে নেমে পিঠে ব্যাগ নিয়ে রামধন মিত্র লেন দিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রীটের স্কুলে চলেছি, ক্লাস সেভেন। ওই পথে পড়তো ডাফ স্কুল। স্কার্টপরা, বেণীদোলানো মেয়েরা। ওই স্কুলেই নাকি পড়তেন দেবারতি মিত্র। তখন আমি বারো বছরের বালক; আমার চেয়ে চার বছরের বড় দেবারতি তখন ষোড়শী। কতকাল পরে আজ ভাবি, তবে কি যাতায়াতের পথে কখনো কোনোদিন পরস্পরকে দেখেওছি? জানি না। হয়তো উনি সেই বয়সেই কবিতা লিখতেন। তখন যদি আলাপ হত! হয়নি। জীবন এরকমই অবাধ্য ও সুন্দর।

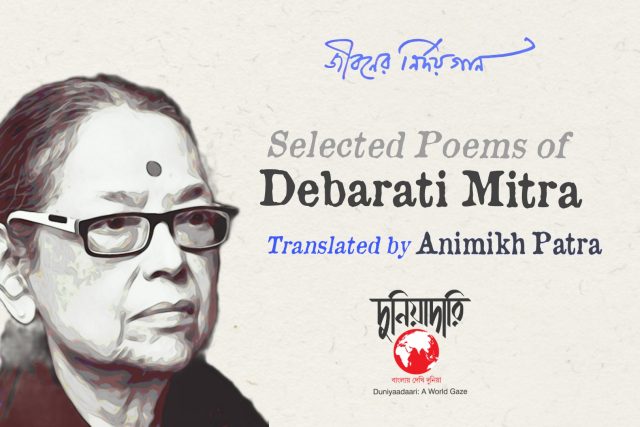

তাঁর প্রথম বই ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত তখন ‘পরমা’ নামে দারুণ একটা পত্রিকা করছেন। সেই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তরুণী দেবারতির কবিতার বইয়ের রিভিউ। সেই পত্রিকাটি স্বহস্তে কবিকে দিতে একদিন দেবারতিদের বাড়িতে এসেছেন স্বয়ং পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র গুপ্ত। সেই বুঝি প্রথম ‘শুভদৃষ্টি’। এর পরে দেবারতি একদিন কলেজ পেরিয়ে, ১৯৬৯ সালে ‘কৃত্তিবাস’ পুরস্কার পাবেন। এসব আমি জেনেছি কতকাল পরে।

কত বছর কেটে গেছে, স্কুল পেরিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে জামশেদপুরে টাটা স্টীলে কর্মজীবন শুরু করি। তারও আটত্রিশ বছর পরে, অবসর নিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেছি। এখানে এসেই লক্ষ করেছি, নরেন্দ্রপুরে শেরউড এস্টেটে আমাদের আবাসনের ঠিক উল্টোদিকেই রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচিলের ভেতরে অন্ধদের স্কুল। সেটা ২০০৮ সাল। এতকাল পরে আমার আবার মনে পড়লো কবেকার সেই ডাফ স্কুল আর দেবারতিদির বইটার কথা— ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’। যাতায়াতের পথে কতবার খেয়াল করে দেখেছি, অন্ধ স্কুলের গেট বন্ধ। শুনতে চেয়েছি ঘন্টা বাজছে কিনা, কিন্তু কখনো শুনতে পাইনি তো! এর পরে আরও সাত বছর কেটে গেছে, কবিদম্পতির সাথে তখনও আলাপ হয়নি। কলকাতা শহরের কোথায় থাকেন তাঁরা, তাও জানি না। তবে এইবার বুঝি সেই সময় ঘনিয়ে এলো। দৈব নির্ধারিত? কে জানে!

আমি তখন আমার দ্বিতীয় ছবিতে হাত দিয়েছি। কবিদের মনোজগত নিয়ে নির্মিত সেই ছবিতে নির্বাচন করেছি ছয়জন তরুণ কবিকে, যাদের কবিতা আমার পছন্দ। ভাবলাম কয়েকজন প্রবীণ কবিকেও রাখা দরকার, তাতে কাজটা ইন্টারেস্টিং হবে। প্রথম নামটাই মনে এলো– মণীন্দ্র গুপ্ত। ওঁর বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নং পাওয়া গেল জাহিরুল হাসান সঙ্কলিত ‘সাহিত্যের ইয়ারবুক’ বইটা থেকে। তখনই ফোন করলাম। কথা বলে আমি তো আপ্লুত। কয়েকদিন পরেই ওঁদের আমন্ত্রণে সোজা পৌঁছে গিয়েছিলাম, আমার বাড়ি থেকে বেশ কাছেই, গড়িয়ায়, ওঁদের ‘যোগিয়া’ বাড়ির তিনতলায়। সেই শুরু। সেই প্রথম দেখা। সেটা ছিল ২০১৫ সালের অক্টোবর মাস; ডাফ স্কুলের পাশ দিয়ে প্রথম হেঁটে যাওয়ার ৫৩ বছর পর।

তারপর কতদিন কত আড্ডা হয়েছে তিনজনে, ওই বাড়িতে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি ঘরে আমি, এবং আমার সামনে বসে আছেন আন্তরিক উৎসুক খোলামেলা অমায়িক কবিদম্পতি; দুজনেই বহু পুরস্কৃত কবি। একজন ‘অক্ষয় মালবেরি’-র স্রষ্টা, অন্যজনের প্রথম কবিতার বই ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’। অচিরেই আলাপ জমে গেল। ওঁরা আমাকে বলেছিলেন—‘তোমাকে আমাদের ভালো লেগে গেছে’। আমি খুব অবাক হয়েছি, ডায়েরির পাতায় মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন : ‘শংকর স্নেহশীল এবং সুবিবেচক, বৃদ্ধেরা তার বাক্যে ও ব্যবহারে যেন শুশ্রূষা পায়’। প্রথম দিন ওঁদের জন্য টিনের বাক্সে দার্জিলিঙের ‘Castleton’ চা নিয়ে গেছিলাম। খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন দেবারতিদি আমাকে সস্নেহে বকাবকি করলেন—’শংকর, তুমি এত দাম দিয়ে চা এনেছো!’ আমাকে বললেন, “এর পরদিন অবশ্য ক’রে তোমার কবিতাসমগ্র বইটা নিয়ে আসবে, ভুলবে না।” মণীন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, “আমাকে ‘স্যার’ না বলে ‘দাদা’ বলবেন।”দেবারতিদি বললেন—”হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি তো আমার চেয়েও পাঁচ বছরের ছোট।” মুহূর্তের মধ্যে খোলা হাওয়া ব’য়ে গেছিল ঘরের ভেতর দিয়ে। আমার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, বেশ কিছু ছবি নেওয়া হোল। সেদিন দোতলার ব্যালকনি থেকে নীচে তাকিয়ে দেখেছিলাম একটা বিশাল পুকুর, পানায় ভরে আছে। চারপাশে কচুপাতার জঙ্গল, কয়েকটা নারকেল গাছ। আকাশে চিল উড়ছে; রৌদ্রের গন্ধ তাদের অফুরন্ত ডানায়।

২

কবি মণীন্দ্র গুপ্ত এবং দেবারতি মিত্র ছিলেন এমনই কবিদম্পতি, যাঁদের মধ্যে একজনের কথা বলতে গেলে অবধারিত চলে আসে অন্যজনের কথাও। মনে-প্রাণে এমনই সহজ সুন্দর ও খোলামেলাভাবে সংসারে আজীবন যুক্ত ছিলেন দুজনে, আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। এতটুকু অহংকার নেই, শুধু কৌতূহল আছে জানার। এই বিশ্বসংসার নিয়ে, প্রকৃতি ও প্রাণীজগতের রহস্য নিয়ে, নক্ষত্রলোক নিয়ে, এমনকি পরলোক নিয়েও কত কী যে জানতে চাইতেন আমার কাছে, আমি এটা খুব উপভোগ করতাম। অনেক বিষয়ে কথা হত; কবিতায়, ছবিতে, সময়কে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনের কথা।

প্রাথমিক আলাপের পরে, ক্রমে একদিন আমি সিনেমার প্রসঙ্গে আসি। কবিদের মনোজগত নিয়ে আমার আগামী সিনেমার পরিকল্পনা। সব শুনে মণিদা হাসিমুখে রাজি হয়ে যান। তখন তাঁর বয়স নব্বই, কিন্তু মন তখনও যুবকের মতো; সহজেই খুশি হন, বিস্ময়কর তাঁর জানার আগ্রহ আর উৎসাহ। কেবল কখনো স্মৃতিবিভ্রম হলে, দেবারতিদি পাশে বসে ওঁকে মনে করিয়ে দেন। দুজনে ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। যেমন, কথায় কথায় মণিদা জিগ্যেস করলেন, মধ্যযুগের সেই বইটার নাম কী যেন? দেবারতিদি বলে দিলেন, মঙ্গলকাব্য।

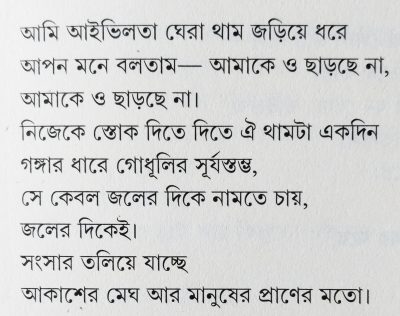

দেবারতিদির কবিতাসমগ্র আমি কিনেছিলাম সিগনেট থেকে, প্রধানত ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’ এবং ‘যুবকের স্নান’ বইয়ের কবিতাগুলো পড়বো বলে। এছাড়া ওঁর কবিতাপাঠ-কে জড়িয়ে কখনো একটা ছবি করারও সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। যা কিছু কেবল জলের দিকে নামতে চায়। আকাশের মেঘ আর মানুষের প্রাণের মতো যা কিছু। কবিতায় দেবারতি লিখেছেন–

নরেন্দ্রপুরে শেরউড এস্টেটে আমার ফ্ল্যাটে ওঁরা দুজনেই কয়েকবার এসেছেন। প্রতিবারই কিছু নিয়ে আসতেন; কখনো বিস্কুটের প্যাকেট, কখনো স্নানের সাবান, অথবা অন্যকিছু। প্রথমবার এসেছিলেন, কবি স্বদেশ সেন ও কৌরব নিয়ে নির্মিত ‘রাখা হয়েছে কমলালেবু’ ছবিটা দেখতে। ছবি দেখে মুগ্ধ হ’য়ে বলেছিলেন– এই ছবির চিত্রনাট্য বই হয়ে প্রকাশ করলে তরুণদের খুব উপকার হবে। সেই বই এতদিনে জানুয়ারি ২০২৪-এ প্রকাশিত হয়েছে, ওঁদেরই পরম অনুরাগী সেলিম মল্লিকের উদ্যোগে, কিন্তু ওঁরা কেউই বইটা দেখে যেতে পারলেন না।

২০১৫ সালের শেষদিকে শুরু হয়েছিল আমার দ্বিতীয় ছবির কাজ, কবিদের মনোজগতে নিয়ে। প্রবীণ কবিদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্র গুপ্ত, সমীর রায়চৌধুরী ও আলোক সরকার। এছাড়াও অংশ নিয়েছিলেন ৬জন তরুণ কবি। এই সুবাদে দীর্ঘদিন আড্ডা হয়েছে সেই যোগিয়া বাড়িতে। ওখানেই মণিদাকে নিয়ে ছবির শ্যুটিং। খুব উৎসাহ নিয়ে সবটা লক্ষ করতেন দেবারতিদি। কাজের ফাঁকে নানা কথা হত।

মণীন্দ্রঃ আচ্ছা, একটা কাগজ আছে, আমাকে বলেছে যা ইচ্ছে লিখে দিন, আমাকে একটা বই করে দিন।

দেবারতিঃ (হেসে) যা ইচ্ছে লিখতে বলেছে। কিন্তু পারছেন না।

মণীন্দ্রঃ যা ইচ্ছে লেখা বড় শক্ত।

দেবারতিঃ ওই জন্যে, শংকর, তোমায় তখন জিগ্যেস করেছিলাম, ওঁকে একটা কিছু বিষয় বলো। এই যেমন তুমি ‘মোটরহোম’ লিখেছ, যা ইচ্ছে তাই লিখেছ তো? কিন্তু ভীষণ শক্ত ওইরকম লেখা।

মণীন্দ্রঃ আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

মাঝে মাঝেই মণিদার শরীর খারাপ হত। ঠান্ডা লেগে জ্বর, শ্লেষ্মা জড়ানো অস্পষ্ট কন্ঠস্বর। দেবারতিদি বললেন—শ্যুটিংয়ের ডেটগুলো আমাকে আগে থাকতে জানিয়ে দেবেন, আমি তার দুদিন আগে থেকেই ওঁকে সর্দি-কাশির ওষুধ খাইয়ে চাঙ্গা করে রাখবো। অসুস্থতার মধ্যেও ওঁদের এমন আন্তরিক কথা; শুনে আমার চোখে জল এসেছিল।

৩

প্রায় একবছর লেগেছিল ছবির কাজ শেষ ক’রে সেন্সার সার্টিফিকেট পেতে। ছবির নাম ‘উত্তরমালা, বেরিয়ে এসো প্লীজ’। পরে নন্দনে সেই ছবির প্রিমিয়ার হয়। তার অনেক আগেই অবশ্য একদিন সেই ছবি দেখতে আমার বাড়িতে আবার এসেছিলেন দুজনে, আমিই নিয়ে এসেছিলাম। দেবারতিদি বললেন, “তোমার ছবিতে তুমি যে চার-পাঁচজন তরুণ কবির দলে ওঁকেও রেখেছ, এটা ঠিকই করেছ, উনি মনের দিক দিয়ে এখনও তো যথেষ্ট তরুণ।”

সেটা ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস। দুজনে মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলেন সোয়া দুঘন্টার দীর্ঘ ছবিটা। অনেক কথা হয়েছিল, দারুণ প্রশংসা করেছিলেন দুজনে। মণিদা বলেছিলেন— “তুমি একটা রাস্তা খুলে দিলে, আগে কেউ এরকম কাজ করেছেন বলে শুনিনি। এতগুলো বিভিন্ন দিক, অসম্ভব ডিফিকাল্ট ছিল তোমার কাজটা।”

দেবারতিদি বললেন— “এটা খুবই ভালো হয়েছে। ওই সব প্রশ্ন… ভেতর থেকে বার করে আনার চেষ্টা, সব কবিদের কাছ থেকে। একেবারেই অভাবিত।… বাচ্চারা সবাই খুব ভালো করেছে। সঙ্ঘমিত্রার উত্তরগুলো খুব ইউনিক লেগেছে আমার। আর দেবাদৃতা যেখানে ‘ভয়’ নিয়ে বলেছে। সমীর রায়চৌধুরীও কিন্তু তাল দিয়ে গেছেন যথেষ্ট ভালো। খুবই সজীব উত্তর, বয়সের তুলনায়। আলোক সরকারের শেষের দিকের কথাগুলো বেশি ভালো লাগছিল, তখন উনি আরো স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছেন। প্রথমদিকে কবি-কবি ভাবটা ছিল, সেটা আর পরের দিকে ছিল না। খুব ভালো হয়েছে, সত্যি, অভাবিত ভালো। কতরকম যে মিশ্রিত করতে পারো তুমি, অনেক কিছুর সংমিশ্রণ।”

মণিদা বললেন— “এমন কি আলোক সরকারের মতো কবিও বলছেন, ‘বেগুন ভাজার শব্দ’! -আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি। ওটা খুব ভালো হয়েছে।”

দেবারতিদি বললেন— “বাংলা টিভি সিরিয়াল যাদের পছন্দের বিনোদন, তাদের জন্য নয় এই ছবি। এটা একটা পুরোদস্তুর কবিতা হয়ে গেছে তোমার। কবিতা, ছবি আঁকা, তোমার নিজের সৃষ্টি একটা। এঁরা আছেন, এঁদের তুমি তুলির মতো ব্যবহার করেছ, রঙের মতো। কিন্তু সবসময় তুলি আর রঙের থেকেও আর্টিস্ট অনেক বড়।”

সেদিন ওঁরা বাড়ি ফিরে গেলে আমি ভাবতে বসলাম। মনে হল এই ছবির ইংরিজি সাবটাইটেল করা প্রয়োজন। (পরে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে এই ছবিটাই, ইংরিজি সাবটাইটেল-সহ, কলম্বিয়ার ‘লস আন্দিজ’ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে প্রদর্শিত এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে)।

পরদিন সকালেই দেবারতিদির ফোন!! বললেন, “এখনও একটা ঘোরের রেশ রয়ে গেছে। প্রতিবেশি আর আত্মীয়স্বজনদের ফোন ক’রে ক’রে জানাচ্ছি তোমার অসাধারণ ছবিটার কথা।” কিশোরীর মতো আবেগ, উৎসাহ আর সারল্য ছিল ওঁর কন্ঠে।

তখনো আমি ওঁর কবিতাপাঠ শুনিনি। শোনা হবে আরও কয়েক বছর পর, মণিদার মৃত্যুর পরে; যখন উনি বিরহকাতর, যখন উনি অন্ধকার জ্বর।

এইভাবে দুটো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। একদিন কবিতা নিয়ে, সাহিত্যচর্চা নিয়ে কথা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, “আমি খুব কম লিখি। আমার নিজস্ব মডেল হল— দেখো ৪০, ভাবো ৩০, পড়ো ২০, লেখো ৬, ছাপো ৪।” এইটা শুনে দেবারতিদি সেদিন হইহই করে উঠেছিলেন। বললেন, “দারুণ বলেছ তো, আরেকবার বলো আমি ডায়েরিতে লিখে নিই।” ব’লে সত্যি সত্যি ডায়েরি নামিয়ে লিখে নিয়েছিলেন। নতুনের প্রতি ওঁর এই ছেলেমানুষি আগ্রহ আমার দারুণ লেগেছিল।

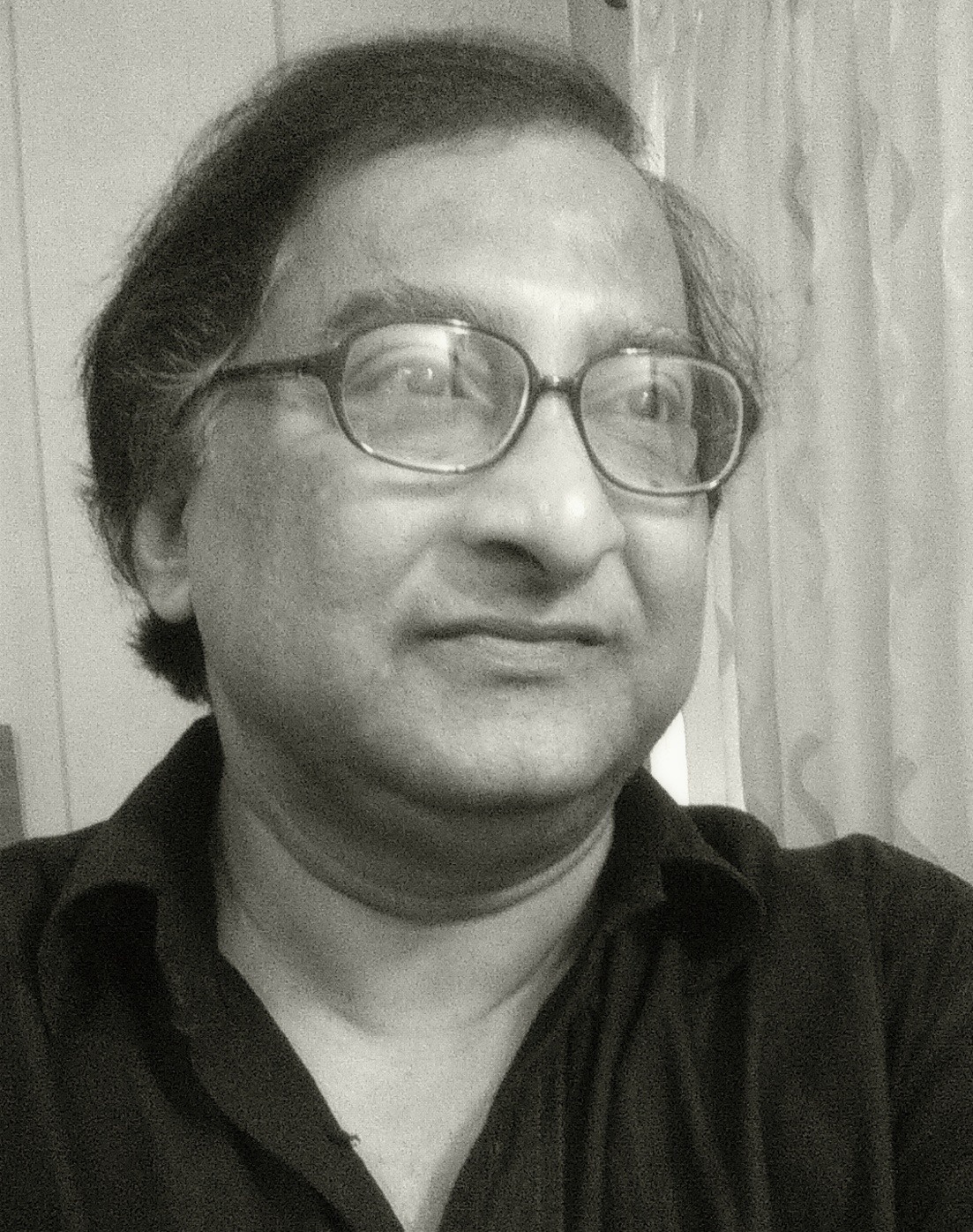

এরপর মণিদার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। সারা গায়ে ত্বকের সোরিয়াসিস রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছেন তখন। হার্টের অবস্থাও ভালো নয়, ডাক্তার বলেছেন বিশেষ কিছু ওষুধ দেওয়ার নেই, সহ্য হবে না। দেবারতিদি মনে মনে হয়তো নিজেকে নীরবে প্রস্তুত করছেন। এর মধ্যেও মণিদার কথায় বুকসেলফ থেকে আবহমান বাংলা কবিতার বইটা বার করে আমায় দেখিয়েছেন। সেইদিন (২৩ অগস্ট ২০১৭) আমি মণিদার কয়েকটা স্টিল ছবি তুলেছিলাম, ওঁর মৃত্যুর পরে ওঁকে নিয়ে তৈরি আমার ‘অফুরন্ত মালবেরি’ ছবিতেও যেটা ব্যবহার করেছি। সম্ভবত জীবদ্দশায় ওই ছিল কবি মণীন্দ্র গুপ্তের শেষ ছবি [নীচে]।

এর মাত্র কয়েক মাস পরে, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ সালে ওঁর মৃত্যু হয়েছিল। মনে পড়ে, সেদিন সকালবেলা শববাহী গাড়িতে ওঁর পায়ের কাছে আমি একটা লাল গোলাপ রেখে শেষ বিদায় জানিয়েছিলাম। সেদিন দেবারতিদির সাথে দেখা হয়নি।

মণীন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু আমার মনে একটা স্থির প্রশান্তি এনে দিয়েছিল। আমার কেবলই মনে পড়ছিল ‘অক্ষয় মালবেরি’ বইয়ে লেখা সেই কথাগুলো— “মৃত্যুকালে কেউ কি বোঝে, এই যে চলে যাচ্ছে আর ফিরবে না। তাকে বারবার সবাই বলেছে, আবার জন্মাবি, আবার ফিরে আসবি। এই বাড়ি ঘর নদী নক্ষত্র সব তো রইলো তোর।”

দেবারতিদি সম্ভবত পরজন্মে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু পরলোক নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল। আমার কাছে কতবার জানতে চেয়েছেন।

দেবারতিঃ পরলোক সম্বন্ধে কি কিছু জানা গেছে?

আমিঃ এই ব্যাপারে তো অনেক কথা হতে পারে। বিভূতিভূষণ আর রবীন্দ্রনাথ তো প্ল্যাঞ্চেট করেছেন। তবে এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিরুত্তর। তাঁরা না-ও বলছেন না। কারণ এই যে ফিজিকাল ওয়ার্ল্ড, এর বাইরে একটা আলাদা চেতন জগৎ থাকতেও পারে। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচরে, হয়তো অন্যরকম তাদের ডাইমেনশান্স।

দেবারতিঃ মানে, শিওর নয়। হতেও পারে, নাও হতে পারে।

মণীন্দ্রঃ একটা হ’তে পারে, ভাঁড়ার ঘর একটা আছে, সেখান থেকে সব ইমার্জ করে। অথবা ভাঁড়ার ঘরটর কিচ্ছু নেই। জিনিসগুলো আছে, নিজে নিজেই তারা ইভলভ্ করে।

আমিঃ সেই ইভলভিং শক্তিটা আসছে কোথা থেকে?

মণীন্দ্রঃ তাদের ভিতরেই রয়েছে।

আমিঃ ভেতরে কী ফর্মে রয়েছে? ফিজিকাল, কেমিক্যাল, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক চার্জ? তাহলে তো সেগুলো মেজার করা যাবে। এটা কি মাপা যায়? –জানা যায় না।

মণীন্দ্রঃ জানা যায় না।

আমিঃ ফলে, একটা আনমেজার্ড জগৎ হয়তো আছে।

মণীন্দ্রঃ হ্যাঁ, একটা আনমেজার্ড ওয়ার্লড! সেইটার একটা ইমেন্স পসিবিলিটি।

৪

চার পাঁচ মাস পরে দেবারতিদির মুখোমুখি আমি বসেছি, গড়িয়ার সেই যোগিয়া বাড়িতেই। সেদিন মনে হয়েছিল বিরহশোক হয়তো কিছুটা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ক্রমে ফিরে আসতে পারবেন। হয়তো আরও কিছু সময় লাগবে। তবে এর মধ্যে কবিতাও লিখেছেন তিনি। কবিসভাতেও গিয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে ওঁর স্বামীহারা বিরহকালে লেখা কবিতার বই।

মণীন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরে, ২০১৯ সালের জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় ওঁদের গড়িয়ার বাড়িতেই একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়। সেদিন দেবারতিদিকে ওঁর গদ্যের বইয়ের জন্য কবি মিতুল দত্তের ‘কবিয়াল’ পত্রিকার উদ্যোগে ‘রাসসুন্দরী দেবী স্মারক সম্মাননা’ দেওয়া হয়েছিল। মিতুলের আমন্ত্রণে আমিও সেদিন উপস্থিত ছিলাম সেই অনুষ্ঠানে। দেবারতিদিকে অনেকটা সহজ, হাসিখুশি ও সপ্রতিভ দেখেছিলাম। পুরস্কার পেয়ে হেসে বলেছিলেন— “আমার চেয়ে তোমরা এখানে যারা রয়েছ, সকলেই বেশি ভালো লেখ। আমাকে আজ পুরস্কার দেওয়া হল, যাতে আমি এবার গদ্য লেখায় মন দিতে পারি।” সমবেত হাসি উঠেছিল ওঁর সেই কথায়।

কিছুদিন পরে, একদিন সকালবেলা দেবারতিদির ফোন। কেমন আছেন জিগ্যেস করতে, আমায় বললেন— “শংকর, আজ সকালে তোমার দারুণ সুন্দর দুটো কবিতা পড়লাম, কফি আর চা নিয়ে যেগুলো লিখেছ।” আমি হাসছি শুনে দেবারতিদি বললেন, “হাসির কথা নয়, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।” আমার মনে পড়েছিল কবিতাদুটো, যার একটার নাম ‘গভীর সঙ্গীতময় চা’। অন্য কবিতা, যেটা কফি নিয়ে, পরে ইংরিজি ও স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বিদেশে। কিন্তু আমি সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম দেবারতিদির টেলিফোনে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস জানানো দেখে। নিজে অত সম্মানিত কবি, কিন্তু অন্যের কবিতা পড়ে ভালো লাগলে, বিশেষতঃ যদি তা নতুন কিছু হয়, নিজে থেকে প্রশংসা জানাতে কার্পণ্য নেই; যা আজ বাংলাবাজারে দুর্লভ। তখনও দেবারতিদি শারীরিকভাবে অনেকটাই সুস্থ এবং নিজেকে বহির্জগত থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেননি। ভেঙে পড়েননি বিষাদে। তবে ভেতরের কষ্টটা আমার কাছে অনেকবার প্রকাশ করেছেন।

আমার সৌভাগ্য যে ওইরকম একটা সময়েই আমি দশজন কবিকে নিয়ে আমার ‘রাজমহল’ ছবির কাজ শুরু করি। দশজন কবিকে নিয়ে একটা কল্পিত জলযাত্রার কাহিনী; কিছুটা ট্রেনে যাওয়া। তারপরে সেই ‘এম বি রাজমহল’ নামের মোটর লঞ্চে ক’রে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে সুন্দরবনের গভীরে; সরু সুতিখাল, দুধারে ম্যানগ্রোভের দুর্ভেদ্য জঙ্গল, জোয়ারের জল ঢুকছে খালে। পরে বাঁক নিয়ে ওই পথেই ফিরে আসা। দেবারতিদিকে নিয়ে মোট দশ জন কবি। সারাপথে কবিদের কবিতাপাঠ, গান, আলোচনা। দৃশ্য, সুর, আলো, গতি, জলের বিস্তার।

৫

রাজমহল ছবির কাজেই একদিন সকালে আমি দেবারতিদির বাড়িতে। আগে থেকে জানানো ছিল। সেদিন ক্যামেরার পেছনে আমি একা। বিছানার একপাশে আমারই তোলা মণিদার ছবি, বোর্ডে বাঁধানো। তার পাশে বসে দেবারতিদি তখন কবিতা পড়ছেন…

ঝুপ করে ডুবে গেল এক কুনকে বাসমতী চাল

পিটুলি বাটার রঙে গলে যাচ্ছে আবছা চিবুক

দুটি দেবীভুরুর তলায়

টানা টানা শাঁখ বেয়ে গড়ায় অঝোর অশ্রু

সমস্ত পুকুর ঘোরে তোলপাড়

উথলোয় অহনা ঢেউয়ের শূন্য …

আমিঃ বাঃ! এগুলো কতদিন আগে লেখা? মানে, অনেককাল আগে লেখা কি?

দেবারতিঃ দেখে বলতে হবে তাহলে।

আমিঃ এগুলো আপনার কাব্যসংগ্রহে আছে?

দেবারতিঃ হ্যাঁ

আমিঃ আপনার কবিতায় অনেক নতুন নতুন শব্দ পাই আমি। বা, নতুন শব্দ নয়, হয়তো শব্দগুলো পুরোনো, কিন্তু তার ব্যবহার নতুন। যেমন ‘সতিন’ কবিতাটায় আছে, ‘বুকের নিনাড় খোপে ঝিঁঝিঁপোকা মরে গেছে কবে!’

দেবারতিঃ হ্যাঁ, ‘নিনাড়’ মানে হচ্ছে নির্জন।

আমিঃ আরেকটা যেমন ‘ফিট’। ফিট গৌরবর্ণ। এটা একদম নতুন, আমি শুনিনি।

দেবারতিঃ ফিট গৌরবর্ণ মানে, পরিস্কার রঙ। এটা আমাদের দেশে বলে।

আমিঃ মানে, কোন অঞ্চলে?

দেবারতিঃ আমরা তো ঘটি, হুগলি জেলার লোক, চন্দননগর।

আমিঃ মানে, খুব ফর্সা রঙ?

দেবারতিঃ হ্যাঁ, খুব ফর্সা।

আমিঃ আচ্ছা, বেশ। তবে মণিদার দেশে, বরিশালে, একে কী বলে জানি না। আপনার জন্ম কোথায় হয়েছিল?

দেবারতিঃ আমি তো সারা জীবন কলকাতাতেই কাটিয়েছি, জন্মও এখানে। আমি ছোটবেলায় ক্লাস থ্রি থেকে সিক্স অব্দি আমার মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়তাম। ডাফ স্কুলে।

আমিঃ ডাফ স্কুলে? আচ্ছা, আচ্ছা।

দেবারতিঃ আমি সেখানে ছিলাম, আর সেখানে একটা খুব বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, আমার মাসি ছিলেন একজন গায়িকা। উনি রবীন্দ্রভারতীর প্রথম ব্যাচ। বাড়িতে সবসময় ধ্রুপদ, ধামার, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান। কোর্সে ছিল। খুব গানবাজনা ছিল ওই বাড়িতে। আমি সেইগুলো, সুরগুলো আমাকে যত না আচ্ছন্ন করতো, গানের বাণীগুলো আমাকে অবাক করতো। মানে, আমি শুনতাম সেগুলো, মন দিয়ে। আচ্ছা, আমার মামাও ছিলেন, তিনি করতেন কি, তাঁর ঘরে কবিতার আসর বসাতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া হোত, মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা পড়া হোত, যতীন বাগচি। এমন কি সুধীন্দ্রনাথের কবিতাও আমি দেখেছি। মানে, শুনেছি আর কি। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ আমি তখনো শুনিনি।

আমিঃ এগুলো সব ছোটবেলায়, স্কুলজীবনে?

দেবারতিঃ হ্যাঁ, ওই ক্লাস সিক্সে।

আমিঃ বাঃ

দেবারতিঃ এগুলো সব শুনে শুনে, তারপর আমি বাড়ি চলে এলাম। টালিগঞ্জে আমাদের বাড়ি। নিয়মিত স্কুল কলেজে যেতাম না। কিন্তু আমি খুব নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি এই কারণে যে, আমি স্কুলে গেলে লোকে আমাকে ঠাট্টা করতো আমি খুব মোটা ছিলাম বলে।

আমিঃ তাই? -ভাবা যায় না!

দেবারতিঃ হ্যাঁ। আমি তখন বইটই পড়তাম।

আমিঃ সেই সময়ের ছবি আছে?

দেবারতিঃ হ্যাঁ, আছে। তারপরে, তখন নিঃসঙ্গতাকে কাটানোর জন্যে নিজের খাতায় একটু একটু লিখতে শুরু করি। কবিতা হিসেবে যে লিখছি, তা নয়, নিজের মনের কথাই লিখছি। যেহেতু এত সাহিত্য পড়েছি, শুনেছি, গানগুলোও তো সাহিত্য, উঁচুদরের সাহিত্য।

আমিঃ তাই তো।

দেবারতিঃ বাবা আমায় ছোটবেলায় বুকে নিয়ে, তখন আমার বয়েস একবছরও হয়নি, অফিস থেকে এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে আর আমাকে কোলে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা–

আমিঃ সেই স্মৃতি মনে আছে? নাকি এটা পরে শুনেছেন?

দেবারতিঃ না, আমি শুনেছি। তখন অনেক কবিতা বলতেন, শাজাহান, আবির্ভাব, এই সমস্ত।

আমিঃ এগুলো তখন হয়তো অবচেতনে একটা —

দেবারতিঃ হ্যাঁ, তখন অনেক কবিতা আমার শোনা হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, হোরি খেলা—এই সমস্ত। হয়েছিল কি, এত কবিতা শোনার ফলে, ঘটনাচক্রে আমার মনে একটা প্রভাব পড়েছিল। ছোটবেলায়। সকলের তো সুযোগ হয় না, এতটা আর কি।

আমিঃ বাঃ। মণিদার সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা কখন?

দেবারতিঃ তখন আমার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ বছর। আমার তখন ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’ বইটা বেরিয়েছে। ওঁর পরমা বলে একটা পত্রিকা ছিল। পরমাতে উনি (আমার বইয়ের) একটা রিভিউ করেছিলেন। তখন আমার স্বামী আমাকে দেখেন, প্রথম। আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। মানে, লেখিকাকে আসলে দেখবার জন্যে।

আমিঃ মানে, বইটা পড়ে ওঁর এত ভালো লেগেছিল যে,

দেবারতিঃ ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’ প’ড়ে ওঁর ভালো লেগেছিল।

আমিঃ তাই উনি লেখিকাকে দেখবেন বলে বাড়িতে এসেছিলেন?

দেবারতিঃ মানে, হয়তো তাই। এসেছিলেন তো।

আমিঃ বাঃ।

দেবারতিঃ সংখ্যাটাও দিয়ে গিয়েছিলেন, পরমা-র। আমি তো আর বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোতাম না।

আমিঃ এটা কোন সময়, কোন সাল? মনে আছে?

দেবারতিঃ তখন আমার পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস। আমাদের বিয়ে হয়েছে ’৭৫ সালে।

আমিঃ উনিশশো পঁচাত্তরে। তার অনেক আগে?

দেবারতিঃ হ্যাঁ, অনেকটাই আগে, অন্ততঃ চার পাঁচ বছর আগে। সত্তর একাত্তর সাল হবে।

আমিঃ দুজনে মিলে কোথাও বেড়াতে গেছেন?

দেবারতিঃ বিয়ের পরে?

আমিঃ বিয়ের পরে, বা বিয়ের আগে।

দেবারতিঃ বিয়ের আগে যাইনি। বিয়ের পরে গেছি, যেমন লোকে যায়। পুরী গেছি, তারপর মুসৌরি গেছি। এই সমস্ত।… পাঁচমাঢ়ি গেছি।

আমিঃ পাঁচমাঢ়ি! বাঃ। তখন কবিতা লিখেছেন? দুজনে মিলে কবিতা পড়েছেন? কোনও সুখস্মৃতি?

দেবারতিঃ সুখস্মৃতি আর কী, সবটাই। খুবই ভালো লাগতো। ওঁর সঙ্গে তো প্রথম দিকটা খুব বেশি কবিতার কথাই হত। সংসারের দিকটা আমিও ওঁকে বলতাম না, উনিও মাথা ঘামাতেন না।

আমিঃ তখন কোথায় থাকতেন?

দেবারতিঃ তখন হিন্দুস্থান পার্কে থাকতাম আমরা।

আমিঃ আচ্ছা। ওঁর ফৌজি জীবনের অনেক পরে।

দেবারতিঃ অনেক পরে। তারপর উনি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের চাকরি নিয়েছেন।

আমিঃ তারপর মধ্যপ্রদেশেও তো ছিলেন কিছুদিন।

দেবারতিঃ সে অনেক আগে।

আমিঃ ফৌজ থেকে ফিরে গেছিলেন সেখানে।

দেবারতিঃ হ্যাঁ।

আমিঃ খুব সুন্দর। এখন কি লেখালিখি আসছে কিছু?

দেবারতিঃ লেখালিখি একটু আধটু আসছে কিছু। আর আমার স্বামীর উপন্যাসসমগ্র বেরোচ্ছে অবভাস থেকে।– তারা বলেছিল ভূমিকাটা আমাকে লিখতে। আমি বলেছিলাম পারবো না, কিন্তু জোর করতে লাগলো। তো আমি লিখেছি ছোট করে একটা। উপন্যাস সমগ্রের একটা ভূমিকা।

আমিঃ কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে?

দেবারতিঃ কবিতা খুব অল্প। স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছি না আমি। এত কষ্ট হয় আমার স্বামীর জন্য, আমি লিখতে পারছি না।

আমি ভাবছিলাম, এই বয়সে একা একা কীভাবে ওঁর দিন কাটে, রাত কাটে। কীভাবে সকাল হয়। কীভাবে শান্ত রাখেন নিজেকে, যিনি মেঘের মতো হাল্কা হতে চেয়েছিলেন, বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ!

আমিঃ হ্যাঁ, একটা একাকীত্ব। এই সময়টা আপনার কী করতে ভালো লাগে? চুপচাপ বসে থাকতে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, না কি স্মৃতি রোমন্থন?

দেবারতিঃ কিছু ভালো লাগে না আমার। বুঝতে পারি না আমি কী করে দিনগুলো কাটাবো।

আমিঃ একা থাকতে ভালো লাগে, না কি কোনও লোক এলে…?

দেবারতিঃ লোক এলেও যে খুব একটা লঘু হয় তাও নয়। একাও থাকতে পারি না। ৩১ শে জানুয়ারি (২০১৮) তিনি মারা গেছেন, তারপর থেকে কিছুতে আমি এক মিনিটও স্থির হতে পারছি না।

আমিঃ কিন্তু মনে মনে তো তাঁর সঙ্গে একটা যোগাযোগ সবসময়ে রয়েছে।

দেবারতিঃ সেটা কি থাকে?

আমিঃ হ্যাঁ, থাকে। মনে মনে যোগাযোগ থাকে। মনে মনে আছে মনে করলেই থাকে। নেই মনে করলেই থাকে না।

দেবারতিঃ সবটাই তো আমার কল্পনা, না?

আমিঃ হ্যাঁ, সবটাই।

দেবারতিঃ কোনওদিন তো তাঁকে দেখতেও পাই না, তাঁর গলাও শুনতে পাই না।

আমিঃ আমাদের অস্তিত্বটাই তো একটা কল্পনা।

দেবারতিঃ বড় কষ্ট হয় আমার। আমরা সাতচল্লিশ বছর একসঙ্গে আছি। সেইজন্যে এখন যেন আমার আর কিচ্ছু নেই জীবনে।

দেবারতি তাঁর প্রথম বইতেই লিখেছিলেন— ‘বিরহের কোনো মানে ভালো করে আমি তো জানিনা, /এখনও বুঝি না আমি…’

আমিঃ ওঁর লেখা তো পড়তে পারেন। নতুন করে, অক্ষয় মালবেরি।

দেবারতিঃ ওঁর লেখা পড়ি। তখন যেন কষ্টটা আমার আরও বেড়ে যায়। পড়ি, মাঝে মাঝে কবিতা পড়ি, মালবেরি পড়ি, গদ্যসংগ্রহ পড়ি।

আমিঃ এই যে অবস্থাটা যাচ্ছে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং এটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠবেন, একটা নতুন উদ্ভাস আসবে, একটা নতুন আশ্রয় পাবেন আপনি। মনই তৈরি করে নেয়।

দেবারতিঃ হয়তো তিনিই করে দেবেন।

আমিঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনেকে আশ্রয় নেয় এই সময়ে। আপনার কি ভালো লাগে কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে?

দেবারতিঃ সেরকম আর ভালো লাগে না। আগে যা লাগতো, সেরকম আর কোনটাই ভালো লাগে না।

আমিঃ একটা অস্থিরতা, একটা চাঞ্চল্য ভেতরে। তাই না?

দেবারতিঃ ভয়ানক অস্থিরতা।

আমিঃ বুঝতে পারছি। আজকে যারা লিখছে, তাদের জন্যে কিছু বলতে চান? তরুণদের জন্য?

দেবারতিঃ আমি আর কি বলবো। তবে ছোটবেলা থেকেই কবিতা ভালো লাগার ব্যাপারে একটা আমি ভাবি যে, কবির মৌলিকত্ব। এবং প্রথানুগত্যহীন। এমন কি যা খুশি তাই লিখুক, কিন্তু পুনরাবৃত্তিমূলক লেখা আমার একেবারেই ভালো লাগে না। তাতে যদি একটু অবিন্যস্ত হয়, একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়, হোক। কিন্তু একই লেখা আমার ভালো লাগে না, ছোটবেলা থেকেই। কতটা করতে পেরেছি, সেকথা নয়, আমার ভালোলাগাটা বললাম।

আমিঃ লেখা তো অনেক রকমের হয়। যা আমার ভালো লাগছে না, তারও তো দেখি অনেক পাঠক আছে।

দেবারতিঃ হ্যাঁ। সেই তো। কিন্তু পুনরাবৃত্তি আমার ভাল্লাগে না, ছোটবেলা থেকেই ভাল্লাগে না।

৬

সেদিন ওঁর কবিতাসমগ্র থেকে আরও একটা কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, আমার ছবির জন্যই। কবিতার নাম ‘সতিন’। আমার চোখ তখন ক্যামেরার লাইভ ভিউতে। কবিতার শেষাংশ পড়তে পড়তে ওঁর অন্তরে কিছু একটা তোলপাড় করছিল, কন্ঠ কিছুটা আবেগরুদ্ধ।

… তালশাঁসের মতো জল টলটল করে

কচি খোসার তলায়,

একডুব দিয়ে দেখি আয়।

আমার স্বামীর তুই নয়নের মণি,

আমার সতিন তুই।

সঙ্গে চল–

আমি তরু, শুনেছিস আমার মরার কথা,

আমার সুখের কথা?

সঙ্গে চল—

একা থাকতে বড় হিংসে, বড় ভয় লাগে।

কবিতাটা শেষ হ’তেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন, মুখ লুকোলেন এক পাশে, চোখ মুছলেন। ক্যামেরা বন্ধ করে আমি ওঁকে কিছুটা সময় দিয়েছিলাম সহজ হতে। ওঁর সেই কান্নাভেজা মুখ আজও মনে আছে। আমার রাজমহল ছবিতে আছে সেই সজল দৃশ্য, আর কোথাও নেই।

ছবিটা দেখলে আমার মনে পড়ে যায় এর আগের ‘উত্তরমালা’ ছবিটার কথাও, যেখানে একটি দৃশ্যে আছে মণীন্দ্র গুপ্ত-র এরকমই অশ্রুসজল, বাষ্পরূদ্ধ মুখ, যখন উনি প্রিয় শব্দ বলতে ওঁর মায়ের কন্ঠস্বর শুনতে চেয়েছিলেন, যা তিনি জীবনে কখনো শোনেননি। সেদিনও আমি ক্যামেরার পেছনে, সেই মুহূর্তটাকে জুম করে ক্ষণিক ধরেছিলাম। তেমন ছবিও আর কোথাও নেই সম্ভবত। এইভাবে কবিদম্পতির দুজনেরই অশ্রুসজল মুহূর্তের সাক্ষী আমি। আজ ওঁরা নেই, আর আমার বারবার মনে পড়ছে, জীবনের শেষপ্রান্তে তাঁদের দুজনকে আমি যেভাবে দেখেছি, নির্জনে একাকী, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে।

দেবারতিদি আক্ষেপ করেছিলেন, কতদিন ওঁর স্বামীর কন্ঠস্বর শোনা হয়নি। ওঁর কখনো মনে হয়, স্বামী বুঝি অসহায় এক কোলের শিশু, তাকে খাইয়ে দিতে হয়, চুল আঁচড়ে দিতে হয়, কোলে নিয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। কোথায় হারিয়ে গেল সেই শিশু, কার কাছে গেল, নাকি পথ হারিয়ে একা একা কাঁদছে! অথবা হয়তো কেউ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে! মাতৃস্নেহে তাঁর মন সারাদিন আকুল হয়ে থাকে, রাতে ঘুম আসে না একা একা। আমি তখন মোবাইলে আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে শোনালাম কবি মণীন্দ্র গুপ্তের সাথে ওঁদেরই বাড়িতে আমার কথোপকথন, ওঁর কন্ঠস্বর। দেবারতিদি মুখ নীচু করে শুনলেন। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আমি বুঝলাম না, ভেতরে ওঁর কষ্ট হচ্ছে নাকি আনন্দ।

এখন আর কোনো কিছুতেই ওঁর মন বসে না। এত যে যত্ন ও পরিশ্রম দিয়ে আমি ‘অফুরন্ত মালবেরি’ ছবিটা বানিয়েছি, দর্শক যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, সেই ছবি দেবারতিদি কখনো দেখেননি। আমার অনেক অনুরোধেও সম্মত হননি ছবিটা দেখতে। প্রতিবার বলেছেন, পরে কখনো একদিন দেখবেন। ওঁর নাকি ভয় হয়, ছবিতে স্বামীকে দেখলে, উনি আর নিজেকে সামলাতে পারবেন না, ভেঙে পড়বেন। এই যুক্তির কাছে আমি অসহায়, আমি হেরে গেছি।

পরলোকেও খোঁজ নিয়ে দেখেছেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পরে কবিতায় লিখেছেন:

‘অনন্ত আলো আর বিরতিহীন অন্ধকারের স্তম্ভ দপদপ করছে, এমনই পরলোক। আমাকে প্রথম থেকেই বলছে সে– আপনার ছেলে আমার কাছে নেই, বাচ্চা তো, খেলতে খেলতে কোথায় গিয়ে পড়েছে, আপনি এখানে আসুন, খুঁজুন।’

৭

জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে ‘যোগিয়া’-বাড়ির তেতলার ঘরে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে নীচে দেখা যায় সেই পানাপুকুর। ওপারের নারকেল গাছে আজও চিল এসে বসে। বসন্তে কোকিল ডাকে। বিছানায় এক পাশে অনেক বই। অন্য পাশে মণীন্দ্র গুপ্ত-র সেই ছবি, যেটা আমি তুলে দিয়েছিলাম। অদ্ভুত সারল্য আর স্মিত হাসি সেই মুখে। ছবিটা ওঁদের দুজনেরই খুব পছন্দ হয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর, সেই ছবির সাথেই দেবারতিদির নিত্য বসবাস। তাকে ঘিরেই যাবতীয় স্বপ্ন, স্মৃতি, বিভ্রম, চঞ্চলতা। বিনিদ্র রাতের সকল অশ্রু ও অভিমানের একমাত্র সাক্ষী ওই ছবি। আমাকে কতবার বলেছেন, বিরহবেদনা নিয়ে প্রত্যেকটা দিন কাটানো তাঁর কাছে খুবই দুরূহ ব্যাপার, তিনি আর পেরে উঠছেন না এই একাকীত্ব। এইভাবে একটা একটা বছর কেটেছে, ক্রমশঃ ভেঙেছে তাঁর শরীরও। ‘অফুরন্ত মালবেরি’ ছবিটা তাঁর দেখা হয়নি।

তবে ‘এম বি রাজমহল’ ছবিটা দেখতে উনি আগ্রহী হয়েছিলেন। ২৪ জুলাই ২০১৯ বুধবার বিকেল চারটেয় দেবারতিদি আমার বাড়িতে এসেছিলেন, ছবিটা দেখতে। আমিই ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম, আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। সোফায় বসে বড় টিভিতে চুপ করে দেখলেন পুরো দেড় ঘন্টার ছবিটা।

করোনার বছরগুলোয় একবার মাত্র ওঁর সাথে দেখা করতে পেরেছিলাম। তবে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হত। এর মধ্যে আমার একটা প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে— ‘কেবল পাতার শব্দে’। প্রিয় চিত্রকর ও কবিদের সৃষ্টি, সাক্ষাৎকার ও আলাপচারিতার সঙ্কলন। এই বইয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত এবং দেবারতি মিত্র, দুজনের ওপরেই দুটো লেখা ছিল। ওঁদের দুজনকেই উৎসর্গ করেছিলাম বইটা। সেই বই নিয়ে আমি দেবারতিদির সাথে দেখা ক’রে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সেটা ছিল ২০২২ সালের ৬ ডিসেম্বর। ওঁর শরীর তখন যথেষ্ট ক্লান্ত জীর্ণ, তবু খুব উৎসাহ নিয়ে তখনই বইটা পড়তে শুরু করেছিলেন। সেদিন ওঁর ছবি তুলেছিলাম [নীচে]। অনেকেই ছবিতে ওঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সম্ভবত জীবদ্দশায় ওইটাই ওঁর শেষ ছবি।

সেদিন ওঁর বাড়ি থেকে চলে আসার সময় উনি সিঁড়ি অব্দি এসেছিলেন। আমি তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি। উনি চেঁচিয়ে বলেছিলেন— ‘আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে কিন্তু’। আমরা দুজনেই জানতাম না যে, সেই ছিল আমাদের শেষ দেখা। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়েছে, কিন্তু আর দেখা হয়নি। মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন আগে আমি ওঁকে শেষবার ফোন করেছিলাম। উনি সেদিন ঘুমের ঘোরে, আচ্ছন্ন অবস্থায়। চিনতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। পরিচারিকা ওঁকে ফোন দিয়ে, আমার নাম বললেন। দেবারতিদির কন্ঠস্বর তখন অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা, জড়ানো। শুধু বলছিলেন—ভালো থেকো, ভালো থেকো। আমি বুঝেছিলাম, শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে অরণি বসুকে তখনই ফোন করেছি। এরপর মাত্র কয়েকটা দিন। ছয় বছরের সমস্ত বিরহকাতর বিনিদ্র রাতের অবসান হল ১১ জানুয়ারি ২০২৪-এর ভোর রাতে, ব্রাহ্মমুহূর্ত শুরু হওয়ার কিছু আগে।

৮

‘অক্ষয় মালবেরি’ বইতে মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন— ‘মৃত্যুর পরে শ্মশানে বসে হয়তো দেখব শরীর ফিরছে তার অঙ্গারে, জলে, ধাতুতে, লবণে। আর তার সূক্ষ্ম বিদেহ আভা চলে যাচ্ছে আকাশে—আলো মেঘ আর শান্তির দেশে’। অস্তিত্বের ওই বিদেহ আভায় হয়তো বিশ্বাস রাখতেন দেবারতিদিও। আমাকে প্রায়ই জিগ্যেস করতেন, পরলোক সত্যিই আছে কিনা। আমি বলতাম, বিশ্বাস করলেই আছে, না করলেই নেই; সবটাই নিজের মনোজগতের।

আমার খুব অসহায় লাগতো, আবার মেনে নিতেও পারতাম না। এতদিনের পোড় খাওয়া একজন সাহিত্যিক ও কবি কেন এভাবে ভেঙ্গে পড়বেন। কেন তিনি স্থূলজীবনের অনিত্যকে মেনে নিয়ে, নিজের বিবাহিত জীবনের ৪৭ বছরের সুখস্মৃতিকে অবলম্বন করে, কবিতাকে অবলম্বন করে, সাহিত্যপাঠের মধ্যে দিয়ে অনন্ত আনন্দলোকের সাথে সম্পর্কিত হয়ে অথবা, মহাবিশ্বকে জানার অন্বেষণেও বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পেলেন না! আমি বিস্মিত হয়েছি।

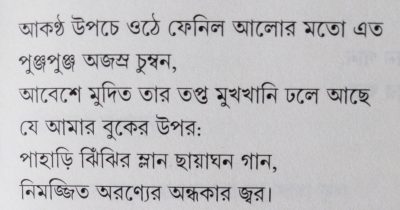

আমাকে একদিন বলেছিলেন— ‘তোমার নাম শংকর, এ তো শিবের নাম, শিব আমার আরাধ্য দেবতা।’ আমার তখন মনে পড়েছিল মণিদার কথা। মণীন্দ্র গুপ্ত ছিলেন শাক্ত, প্রিয় দেবী কালী। আমি বলতাম কালীর ভয়ঙ্করী রূপ অনেকের পছন্দ নয়। মণিদা বলতেন, “মুন্ডমালা খাঁড়া বাদ দিয়ে যদি শুধু মূর্তিটাকে ভাবো, দেখবে কী ভীষণ রূপসী।” ওঁর আত্মজীবনী অক্ষয় মালবেরি বইতে লিখেছেন— ‘স্তব্ধতা এবং কবিতা কিন্তু শৈবদের। রঙের রহস্য এবং ছবি হয়তো শাক্তদের’। কবি দেবারতি মিত্রের আরাধ্য ছিলেন শিব। এবং তাঁর তো একটা ভারি নিজস্ব সুন্দর কাব্যজগত ছিল। নিজের হাতে বানানো, বাসযোগ্য। …বুনো নীল হাঁসের ভেজা পালক, সারাটা গ্রীষ্মকাল বকুল গাছের নীচে। একটি সন্ধ্যায় তাঁবু হয়ে উড়ে যাওয়া নিবিড় জঙ্গলে। কবিতায় লিখেছিলেন-

‘মেঘের মতো হালকা হতে চাই, বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ’।

‘সংখ্যাহীন অগণন কাচে ঘেরা সাদা শিখা

জ্বলে, কাঁপে, গলে না নিঃশেষে তবু প্রাণ

বনতলে শুধু আজ হারমোনিয়াম আর গান’।

কিন্তু আজ আমার বেশি করে মনে পড়ছে সেই বেদনার্ত বিহ্বল লাইনগুলো—

‘নির্জ্ঞানে থিতিয়ে আছে অন্নপূর্ণা–

শ্যামল সিঁদুর মুছে ঘন শোকে রাঙা

শুধু কান্না শুধু কান্না’। শুধু থোকা থোকা অন্ধকার’।

এতদিনে শেষ হল সকল বিরহবেদনা আর কান্না। রাত্রিশেষের আধো অন্ধকারে, পরলোক থেকে একটি নৌকো এসে সেদিন বুঝি থেমেছিল ওঁর ঘাটে, ওঁকে চিরশান্তির দেশে নিয়ে যাবে ব’লে। আমার মনে পড়লো, উনবিংশ শতাব্দীর স্যুইস সিম্বলিস্ট চিত্রকর আর্নল্ড বকলিন-এর আঁকা, সেই বিখ্যাত ‘আইল অফ দা ডেড’ ছবিটার কথা। অমনই একটি শববাহী নৌকো ছিল সেই ছবিতে, যা মৃতকে পৌঁছে দেয় পরলোকে, সাইপ্রাস গাছে ছাওয়া একটি নির্জন দ্বীপে।

সেই ছবি দেখে, বিখ্যাত রাশিয়ান কম্পোজার সের্গেই রাখ্মানিনভ রচনা করেছিলেন সেই জলপথে পরলোক যাত্রার একটি সঙ্গীতময় কবিতা। (আমার সাম্প্রতিক তথ্যচিত্র ‘হৃদয়, নিঃশব্দে বাজো’-র শেষাংশে আমি ব্যবহার করেছি সেই দৃশ্য ও শ্রুতি)।

একটি কবিতায় দেবারতি লিখেছেন:

…ভেসে যায় নৌকা কোনখানে। শুধু দাঁড়ের শব্দ, ঢেউয়ের শব্দ, আকুল সপ্তসুর, আর বাতাসের শান্ত হাহাকার। আমার মনে পড়ে যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই বিখ্যাত গান:

‘আমরা এমনি এসে ভেসে যাই।

আলোর মতন, হাসির মতন

কুসুমগন্ধরাশির মতন…

স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।’

আর কখনো তিনি আমায় জিগ্যেস করবেন না— শংকর, পরলোক কি সত্যিই আছে?

এখন তিনি নিজেই পরলোকে; তমসা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন জ্যোতির্ময়ে, আনন্দময় অমৃতলোকে মিলিত হয়েছেন তাঁর আরাধ্য দেবতার সাথে।