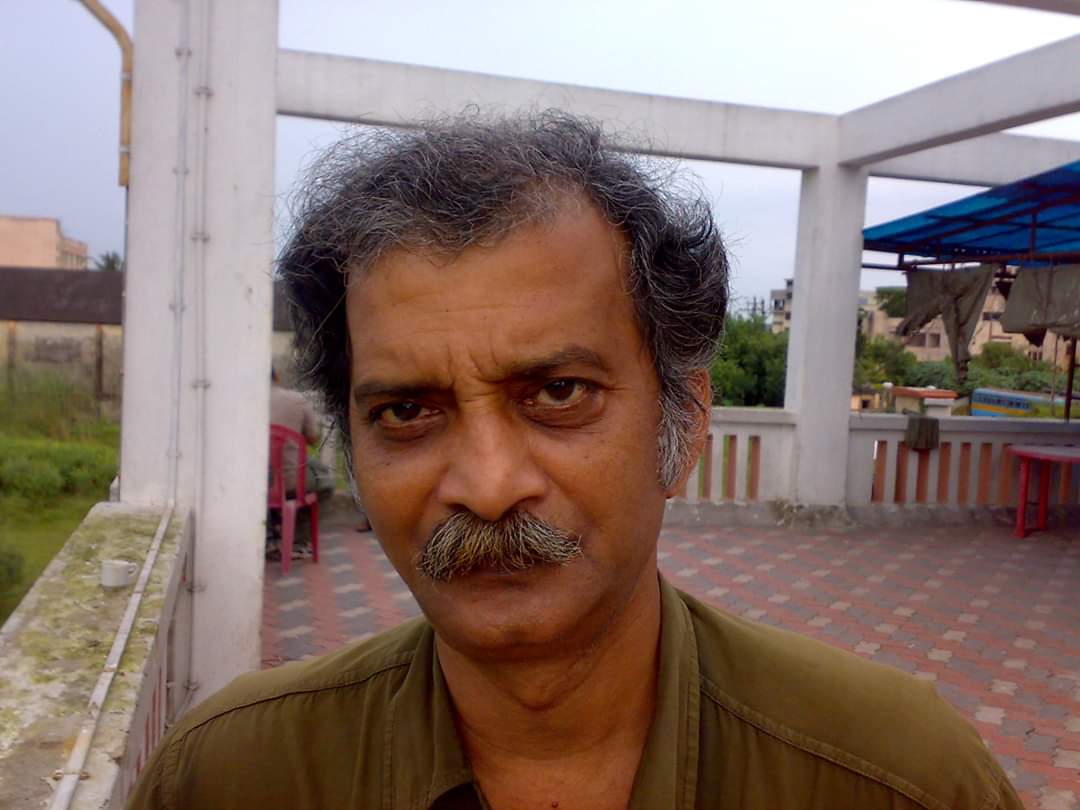

শম্ভুদার প্রয়াণে আমি শোকাচ্ছন্ন। তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে আমার দুচোখ সজল হয়ে উঠছে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি এই অচল-জগৎ পরিস্থিতিতে তাঁর শেষযাত্রায় যেতে পারিনি এজন্য মন বিষণ্ণ। সে মন নিয়েই কিছু লিখছি।

সে গত গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষার্ধ।

১৯৬৭-৬৮ সাল। স্কুলের অষ্টম-নবম শ্রেণীর ছাত্র আমি, আমাদের শহরের অগ্রজ কবিতাপ্রয়াসীদের উৎসাহদানে আমি তখন কবিতা রচনায় সবে সচেষ্ট হয়েছি। তাঁরা আমাকে কিছু কিছু কবিতার বই, লিটল ম্যাগাজিন দিতেন। সেসব থেকেই, ওই সময়, শম্ভু রক্ষিতের কিছু কবিতা পড়ি। সোমনাথদা, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, রমাদি, রমা ঘোষ, শৈলেনদা, শৈলেনকুমার দত্ত, আমাদের এই শহরে অগ্রজ এই কবিদের কাছ থেকেই আমি শম্ভুদা বিষয়ে জানতে পারি। এও জানতে পারি শম্ভুদা মাঝেমাঝে শ্রীরামপুরে তাঁদের কাছে আসেন। শম্ভুদার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশেষত রাত গভীরে অনেকবারই শৈলেনদার বাড়ি হয়েছ শম্ভুদার আশ্রয়। তবে ঘটনাচক্রে তখন কোনও দিনই আমার শম্ভুদার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত ‘ব্লুজ’ পত্রিকাটি আমাকে বেশ আকর্ষণ করেছিল। সেটি ছিল একটি ফোল্ভার পত্রিকা, বেশ জেহাদি পত্রিকা। তাতে বিলেত থেকে উৎপল কুমার বসু লিখেছিলে প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানিয়ে একটি অগ্নিগর্ভ লেখা। হাংরি কবি দেবী রায়ের কবিতা, শম্ভুদার একটি দীর্ঘ কবিতা। বারুদগন্ধী ওই ‘ব্লুজ’ পত্রিকাটি দেখে আমি তখন বাইসন নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলাম।

এসব সত্ত্বেও তখনও আমার সঙ্গে শম্ভুদার দেখা হয়নি কেন, কে জানে। প্রথম দেখা কখন, তা বলি।

১৯৭২ সাল। শম্ভুদা আমাদের শহরের একজনের সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষেপে লাল। কী ঘটনা, তা বলছি না। কিন্তু আমরা ক্রুদ্ধ। আমার বয়স তখন ১৭/১৮ এবং তখন সবে ১৯৭২ সাল। শম্ভু তখন থাকেন হাওড়ার কদমতলার কুচিল ঘোষাল লেনে। কদমতলা! কুচিল ঘোষাল লেন! লাফিয়ে উঠলাম আমি। কদমতলার ওই পাড়ায় আমার আরেকটা মামাবাড়ি। আমার মাতামহের ভাই আমার ছোটদাদু, তাঁর ছেলেদের মধ্যে গোপালমামা আমার সমরয়সী, কমরেড। আমি কদমতলায় গিয়ে গোপালমামা এবং তার দুই বন্ধুকে নিয়ে মামাবাড়ির কাছেই শম্ভুদার বাড়ি চড়াও হলাম। সেটা শম্ভুদার মাসির বাড়ি। কিল ঘুঁসি, চড় থাপ্পড়ে উচিত শিক্ষাই দেব, ভেবেছিলাম। কিন্তু সমবেত চিৎকারে দরজা খুলে ছোট ছোট চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা মানুষটি শুধোলেন, কে?

নিজের নাম বলে হাত উঁচিয়ে এক ঘা মারতে যাব, তার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরে শম্ভু রক্ষিত বললেন, আরে মৃদুল, শীর্ষবিন্দুতে কী কবিতা লিখেছিস! এত বাচ্চাছেলে তুই, ফাটিয়ে দিয়েছিস। গোপাল বলল, তাহলে আমরা যাই? কমরেডদের নিয়ে চলে গেল সে। ব্যাস, জমে গেল আমার আর শম্ভুদার সখ্য। সেদিন আমার ঝুলিব্যাগ ভরে শম্ভুদা দিলেন অনেক বই পত্রিকা। এর অনেক পরে ‘মহাপৃথিবী’ পত্রিকাটি বের করেন।

এরপর তো ৭০ দশক থেকে এপর্যন্ত আমাদের কত দহরম মহরম। জরুরি অবস্থায় বারাকপুরে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকা জ্যোতির্ময় দত্তকে উদ্ধারে শম্ভুদা আর আমার অভিযানের ঘটনা তো আমি ‘ফুল ফল মফসসল’ গ্রন্থে ‘বারাকপুর’ শীর্ষক লেখাটিতে। তাই আর এ লেখায় বললাম না। বরং শম্ভু রক্ষিতের কবিতা নিয়ে বলি।

অনেকে বলেন, শম্ভু রক্ষিতের কবিতা দুর্বোধ্য। আমি তা মনে করি না। শম্ভু নৈরাজ্যের কবি। তিনি অবোধ্য বাক্যকেও প্রাণ দিয়েছেন। ওই খানেই তাঁর সাফল্য, সক্ষমতা। এই সক্ষমতায় তিনি সময়কে তছনছ করে দিয়েছেন, ত্রিকাল-অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যৎ তাঁর নৈরাজ্যময় প্রচেষ্টায় একাকার হয়ে গিয়েছে বলেই তিনি বড় কবি। ‘প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না’ জটিল নয়, তা পাঠককে মহাশূন্যের সামনে নিয়ে যায় বাস্তবে অর্থহীন অথচ সপ্রাণ বেগবতী কাব্যস্রোতে ভাসিয়ে। কোনও অভিধানে নেই এমন অজস্র শব্দ শম্ভু তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর নিজের সৃষ্টি, অর্থহীন, কিন্তু সজীব, প্রাণযুক্ত। সমসময়ের কথা ভেবে রাজনীতি কাব্যগ্রন্থে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামল ও জরুরি অবস্থায় সম্পর্কে ক্ষুব্ধ যে কয়েকটি কবিতা তা সময়ে স্থির হলেও,পড়লে মনে হয় উড়তে চেয়ে ছটফটে। যাঁরা শম্ভুর কবিতাকে দুর্বোধ্য মনে করেন, তাঁরা শুধু শম্ভুদার ‘সোনার দাসী’ কবিতাটি পড়ুন।

আর একটা কথা বলি মানুষ থেকে এককোষী প্রাণী -জীবজগতে সকল প্রাণী শরীরের গঠনে জৈব ধর্মে,আচরণে নানা শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা পত্রবিন্যাসে উদ্ভিদকেও নানা পর্ব, শ্রেণী, বিভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু পাহাড়পর্বত দাঁড়িয়ে আছে জ্যামিতিহীন কোন্ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে? আকাশে উড্ডীন মেঘমালা- তাদেরও কোনও জ্যামিতিক সজ্জা নেই। তবু তারা মুগ্ধকর। শম্ভু রক্ষিতের কবিতা ওই রকম।