৫

শারদীয়া আনন্দবাজারে গল্প শেখার সাম্মানিক একশো টাকা

মংপুতে বসে তিনি কবিতা, চিঠি অনেকই লিখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সেগুলোর কিছু কিছু উল্লেখও করেছি। তবে এই পরিচ্ছেদে সেই লেখাগুলির কথা না বলে মংপুতে বসে তাঁর দুটি গল্প লেখার কথা বলতে চাইছি। প্রথম গল্পটি ‘রবিবার’। এই গল্পটি মংপুতে বসে লিখেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোথাও প্রামাণ্য কিছু লেখা নেই। ‘গল্পগুচ্ছ’ গল্প-সংকলনে যেভাবে সময়ানুসারে গল্পগুলিকে সাজানো হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ‘রবিবার’-এর আগে তিনি শেষ ছোট গল্প লিখেছেন ছ’বছর আগে। গল্পের নাম ‘চোরাই ধন’ যার প্রকাশকাল কার্তিক ১৩৪০। ‘রবিবার’ প্রকাশিত হয়েছে আশ্বিন ১৩৪৬। অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের পুজোর আশেপাশে।

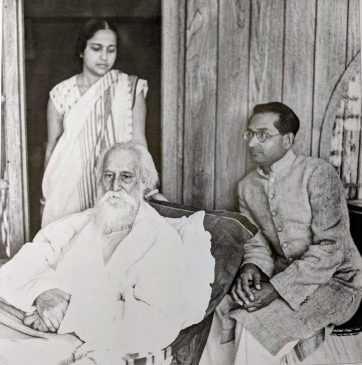

এবার ‘স্বর্গের কাছাকাছি’তে এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন-‘মনে আছে একবার রথীদা মংপু এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে দুটি ভৃত্য শিবু ও শম্ভু। দুটি এয়ারডেল কুকুর এবং এক ঝুড়ি মিষ্টি পান পাতা-পান নৈলে রথীদার চলে না আর পানপাতা মংপুর ত্রিসীমানায় নেই…আর ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে একটি ছোট গল্প শেষ করছেন। বলে বলেও তাঁকে ওঠান যাচ্ছে না। বলছেন সময়মত পাঠাতে হবে শারদীয়ার জন্য। আনন্দবাজার আমাকে একশ’ টাকা দেবে বলেছে।’

এবার রথীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে কবি থাকাকালীন মংপুতে এসেছিলেন যখন সেবছরের গ্রীষ্মে দ্বিতীয়বারের জন্য কবি মংপু আসেন। কাজেই ধরে নিতে হয়, এই ‘ছোট গল্প’টি যেটি তিনি অত্যন্ত মন দিয়ে লিখছিলেন সেটি ‘রবিবার’ই। যদিও সেইসময়েও এত আগে শারদীয়া সংখ্যার জন্য লেখা দিতে হতো, এই বিষয়টি খানিক খটকা জাগায়। আর যেহেতু পরের বছরই ১৯৪০-এর শারদীয়া আনন্দবাজারের জন্য ‘ল্যাবরেটরি’ তিনি লিখছিলেন আগস্ট মাসে, খটকাটা আরও বাড়ে।

আরেকটি যে গল্প তিনি মংপুতে বসে লিখেছিলেন সেটি ‘শেষ কথা’। গল্পগুচ্ছে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী, গল্পটি লেখা হয়েছিল ৪ই অক্টোবর, ১৯৩৯। অর্থাৎ, তৃতীয়বার মংপুতে গিয়ে। আর প্রকাশিত হয়েছিল ফাল্গুন ১৩৪৬ অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসে। ‘শেষ কথা’ যে তৃতীয়বার মংপুতে বসে লেখা, সেটা ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’-এ লেখিকা উল্লেখ করেছেন। এবং সেইবার রথীন্দ্রনাথ আসেননি মংপুতে। ফলে এত সব প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আগের ওই গল্পটিকে ‘রবিবার’ বলেই ধরে নিতে হবে। ‘শেষ কথা’ ও তাঁর লেখা সমসাময়িক গল্পগুলি নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল-‘এখনকার এগুলো গল্পগুচ্ছের মত নয়,-এগুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হয়ে পড়ে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো যেমন মানুষের প্রত্যহের ঘরোয়া জীবন দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকাল আর সে রকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি করে অত ডিটেলস মনে হতো, লিখতুম কি করে!’

‘রবিবার’ এবং ‘শেষ কথা’ দুটি গল্পেই দেখা গেছে, মানব-মানবীর প্রেমকে পুরোপুরিই আদর্শের সংঘাতে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘রবিবার’-এর অভীক-বিভার প্রেম কিংবা ‘শেষ কথা’-র নবীনমাধব-অচিরার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দুটিকেই বাকযুদ্ধের দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ধরেছিলেন গল্পকার। এবং নিজের সম্পর্কে যে মূল্যায়ণ তিনি করেছেন, যে আগেকার গল্পগুলির মতো এখনকার গল্পগুলি আর নেই, তাতে বড় বেশি জটিল মনস্তত্ত্বের ছায়া এসে পড়ছে, তা পুরোমাত্রায় সঠিক।

‘শেষ কথা’ গল্পটি নিয়ে আমার নিজস্ব একটি ভাবনা কাজ করে। সেটা এখানে বলে নিতে চাই। নায়ক নবীনমাধব ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন। পরে সশস্ত্র বিপ্লবী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। নবীনমাধব তাঁর আসল নাম ছিল না। বিলাতি ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। ছোটনাগপুরের এক রাজার দরবারে বিজ্ঞানীর কাজ নিয়ে আসেন। খনিজ পাথরের সন্ধানে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অচিরার মতো দৃঢ়চেতা নারীর সংস্পর্শে এসে তাঁর বহুদিনের অহংকার চূর্ণ হল। ভূতত্ত্ববিদের কাজ নিয়ে বলতে গিয়ে এক জায়গায় এই নবীনমাধবের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-‘পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ।’

মনোমোহন সেনের বিজ্ঞানের বইয়ের সংগ্রহ ছিল বিশাল। তিনি নিজে ছিলেন রসায়নে ডক্টর অফ সায়েন্স। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বইগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। বিশেষত, ভূতত্ত্বের বইগুলি তাঁকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করত। মংপুতে বসে লেখা ‘শেষ কথা’-র বিষয়টি এমন হওয়ার পেছনে এইসব বই পড়ার অনুপ্রেরণা নিশ্চিতভাবেই ছিল। রহস্য-সন্ধানী কবি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঘটে চলা অপার রহস্যময় পরিবর্তন সম্পর্কে উৎসাহিত হবেন এ আর নতুন কী! সেই পরিবর্তনকেই অনায়াসে বিপ্লব বলে দিতে পারেন তিনি। এই সহজ-অনায়াস শব্দ ব্যবহারই আমার বা আমাদের মতো তথাকথিত বই-পড়া ভূতত্ত্ববিদদেরকেও হকচকিত করে। আরে, তাই তো, এমন তো হয়! এখানেই কোথাও বারবার জিতে যান রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত, দেবেন্দ্রনাথের পড়াশোনার প্রিয় বিষয় ছিল ভূতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথও বালকবেলায় বোলপুর বেড়াতে গেলে খোয়াইয়ে ঘুরে ঘুরে পাথর কুড়োতেন বলে পড়েছি ভূতত্ত্ববিদ সঙ্কর্ষণ রায়ের লেখা ‘বিজ্ঞানমনষ্ক রবীন্দ্রনাথ’ বইতে।

‘শেষ কথা’ যখন লেখা হচ্ছে, তখন নাতনি পুপের বিয়ের কথা চলছে। বিয়ে পাকাও হয়ে গেল। একদিন মৈত্রেয়ী দেবীরা কয়েকজন মিলে তাঁর লেখার টেবিলে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গল্পটা লিখছিলেন তখন। এরপরের কথা মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকেই তুলে দিচ্ছি, তাতে রসটা আরও বেশি পাওয়া যাবে-

‘গুরুদেব তাঁর লেখবার ঘরে টেবিলের উপর ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে “শেষকথা” গল্পটা লিখছেন। আমাদের তো বিরক্ত করতে লজ্জা নেই-দল বেঁধে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম, আমাদের মধ্যে একজন বল্লেন, “গুরুদেব নাতনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে খাব।” উনি তৎক্ষণাৎ কলমটি বন্ধ করে চেয়ারে ঘুরে বসে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন এমনি মুখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, “কাকে?” সুধাকান্ত বাবুর তো ready wit হাসির পর্ব থামতেই বল্লেন “পাঁঠাকে”।

তারপর সব ব্যবস্থা চলল-পরামর্শ হতে লাগল কি কি রান্না হবে কে কে আসবে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি তাঁর সমান উৎসাহ। মস্ত বড় শক্তি বলে কোনো প্রচণ্ড ভাব তাঁর মধ্যে সদাসর্বদা প্রকাশ পেতনা। অত্যন্ত সহজে তিনি সাধারণের সঙ্গে মিলিত এবং একটি বিশুদ্ধ অনাবিল আনন্দ প্রবাহ সর্বদা সৃষ্টি করতেন, যাতে তাঁর প্রতিটি ভঙ্গী প্রতিটি ব্যবহারে অবিশ্রাম মাধুর্য্য উৎসারিত হত আজ তা ব্যাখ্যা করে কোনো মতেই বোঝান যাবেনা।’

আনন্দবাজার থেকে দেওয়া এই একশো টাকা সাম্মানিক নিয়ে আরও একটি মজার গল্প আছে, যা রানী চন্দের লেখায় পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে রোজ সন্ধেতে মধ্যবয়সী ও অল্পবয়সীদের তাসের আড্ডা বসত।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটিকে অপছন্দ করলেও কখনও সরাসরি আপত্তি করতেন না। কারণ, যাঁরা আসরে থাকতেন সকলেই তাঁর স্নেহভাজন ও বিশ্বভারতীর সম্পদ। তাসের সঙ্গে মদ, সিগারেটও চলত। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কখনও বলতেন ‘হো-হো পার্টি’, কখনও বা ‘অসুরের দল’ (কারও গলায় গানের সুর নেই বলে)। আসরে থাকতেন রথীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, কবির তিন সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরি, সচ্চিদানন্দ রায়, ক্ষিতীশ রায় (শিক্ষাবিদ ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক), শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(শান্তিনিকেতনের ডাক্তার), সন্তোষকুমার ভঞ্জ, গৌরগোপাল ঘোষ (গণিতবিদ, ফুটবল খেলোয়াড় ও শ্রীনিকেতনের সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কার্যকরী কমিটির সদস্য), প্রমোদলাল গাঙ্গুলী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (বিশ্বভারতীর বৈষ্ণব গবেষক, সিংহলে গিয়েছিলেন অভিধর্ম পিটকের উপর গবেষণা করতে, পরে এসে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ছোটদের বাংলা ও সংস্কৃত পড়ানোর ভার নেন; সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতে অসাধারণ দখল ছিল, ‘বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ’, ‘সংস্কৃত সাহিত্যের কথা’ নামক বেশ কিছু বইয়ের লেখক), সুধীরচন্দ্র কর (হৈ-হৈ সংঘের একমাত্র গানবাজনা জানা মানুষ) প্রমুখ।

একবার বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে উদয়নের বারান্দায়। এঁরা সকলে ভাবলেন, এত কিছু হয়, কিন্তু এসব কিছু পারেন না বলে যোগ দিতে পারেন না। তাই সকলে মিলে ঠিক করলেন, বর্ষামঙ্গল হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের অনুষ্ঠান করবেন। নাম হবে ভরসামঙ্গল। অনিলকুমার চন্দ ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। নিজেদের সংঘ গড়লেন।

নাম হল ‘হৈ-হৈ সংঘ’। তাঁরাও মহড়া শুরু করলেন। সুর নেই, এদিকে গানের মহড়া চলছে। রীতিমতো ক্যাডাভারাস কাণ্ড যাকে বলে। রবীন্দ্রনাথ সব শুনে হৈ-হৈ সংঘের জন্যেও গান লিখে দেবেন বললেন। কিন্তু যেই বলেছেন, সুর শিখে নিতে হবে, অমনি আর কারও দেখা নেই। অবশেষে সুধীর কর এলে তাঁকে লিখে দিলেন কয়েকটা গান। প্রত্যেকটিই মজার। যেমন ‘আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে, আমরা না-গলা সাধার।/মোদের ভৈঁরো রাগে, প্রভাতরবি রাগে মুখ-আঁধার।’, কিংবা, ‘পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,/মোদের পাড়ায় থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে।’

প্রচুর আয়োজন হয়েছিল এই মজার অনুষ্ঠানের জন্য। তারপর অনুষ্ঠানের দিন যে যা পেরেছেন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সামনের সারিতে বসে দেখছেন সেসব। কেউ ডুগডুগি ডুগডুগি বাজাচ্ছেন, কেউ ভীমের গদা ঘোরাচ্ছেন, কেউ যাত্রাদলের সখী সেজে গাইতে গাইতে নাচছেন, কেউ বা আবার রবীন্দ্র-নাটকের গান গেয়ে নাচছেন। এবার সেদিনই আনন্দবাজার থেকে একশো টাকার চেকটা এসেছে। অনিল চন্দ তা জানতেন। অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্রনাথকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করেন, আমাদের গুরুদেববাবু মশায় নাচগান দেখে খুশি হয়ে আজ আমাদের এক শত টাকা বকশিশ দিলেন। বেচারি রবীন্দ্রনাথকে মুখ রাখতে সেইদিনই আসা চেকটা দিয়ে দিতে হল হৈ হৈ সংঘকে।

৬

রবীন্দ্র-পরবর্তী মংপু কথা

উষ্ণ কলকাতার এক মার্চের সকালে মৈত্রেয়ী দেবীর পাম এভিনিউয়ের বাড়িতে প্রিয়দর্শী বাবুর সঙ্গে যে ঘণ্টাখানেকের আড্ডা মেরেছিলাম, সেখানে তিনি আমায় মজা করে বলেছিলেন, দ্যাখো, আমাদের যারা হিরো হয়, তার সবকিছুই তো আমরা নকল করতে যাই, তার মতো চুল রাখি, পোষাক পরি, তো আমার মা-ও সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে ফলো করার চেষ্টা করে গেছেন। কথা প্রসঙ্গেই প্রিয়দর্শীবাবু বলছিলেন, তাঁর মায়ের পড়াশোনার শখের কথা। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে ওই অরণ্যবাসে পড়াশোনার উপদেশ দেন। কারণ তাঁর যুক্তি ছিল, এই তো আদর্শ জায়গা পড়াশোনার। এখানে গাড়ির হর্ন নেই, আওয়াজ নেই, শহরের কোলাহল নেই।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বারবারই বলতেন, মহাভারত পড়ার কথা। কারণ তাঁর মতে, ওই একটি কাব্যে জ্ঞানের সমস্ত সম্পদ নিহিত রয়েছে। তাঁর কথামত মৈত্রেয়ী হরিশ সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্কৃত মহাভারত পাঠ আরম্ভ করেন। প্রিয়দর্শী যখন একটু বড় হয়েছেন, তখন তিনিও দেখেছেন মা’কে মহাভারত নিয়ে ডুবে থাকতে। বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর সামান্য গৃহকর্ম সেরে নিয়েই তাঁর মা বসে যেতেন কোনও একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনায়। মহাভারত ছাড়াও মিশরের ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল। যত রকমের বই ছিল, সব জোগাড় করেছিলেন। মিশরের ইতিহাস পড়েছিলেন প্রায় দু-তিনবছর ধরে। কিন্তু মংপুতে অত বই পেতেন কোথায়? এই প্রসঙ্গে প্রিয়দর্শীবাবু বলছিলেন-‘তখন এত সহজে তো বই পাওয়া যেত না যে তো আমি আমাজনে অর্ডার দিলাম, আর সাতদিনে বই বাড়িতে এসে গেল। অনেক কাণ্ড করে বই আনাতে হতো। তখন দার্জিলিঙে অক্সফোর্ড বুক শপ বলে একটা অনেক দিনের পুরনো বইয়ের দোকান ছিল। তুমি তো দার্জিলিঙে গেছ, তা ম্যাল নিশ্চয় দেখেছ, যখন ব্রিটিশদের প্রচণ্ড রাজ ছিল, তখন কোনও ইন্ডিয়ান ওখানে অ্যালাউড ছিল না। ওই ম্যালে যেখান থেকে আমরা উঠি, নীচে যেখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, ওই রাস্তা অবধি ইন্ডিয়ানরা অ্যালাউড ছিল। কিন্তু ম্যালে সাহেবরাই যেত। সেই ম্যালে মাত্র দুজন ইন্ডিয়ান অ্যালাউড ছিল। একজন ওই বুক শপের মালিক, সে ওই বুক্স আর ম্যাগাজিন সাপ্লাই করত, আর একজন তার পাশেই, একটা কিউরিও শপ ছিল তার মালিক। মা যত বই ওখান থেকেই আনাতেন।’

যে বাংলোয় রবীন্দ্রনাথ গিয়ে থাকতেন, সেটিতে প্রিয়দর্শী বাবু থাকেননি বেশিদিন। কারণ, তাঁর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই ডক্টর সেন ডিরেক্টর হন ও তাঁরা ডিরেক্টর’স বাংলোতে উঠে যান। সেটা আমি মংপু যখন গিয়েছিলাম, তখন জানতাম না, জেনেছি প্রিয়দর্শী বাবুর কাছেই। চল্লিশের দশকের তাঁর শৈশবের মংপুর নানা স্মৃতির কথা তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন কৌতূহলী আমার কাছে। চল্লিশের দশকের পাহাড়ি গ্রাম মংপু তখন পরিণত হয়েছে তীর্থস্থানে। সৌজন্যে ওই দাড়িওলা বৃদ্ধ। ডিরেক্টর’স বাংলোটি ছিল বিশাল। এই বাংলোই সুরেলের বাংলো নয় যদিও।

সেই বিশাল বাংলোতে রাত নামলেই ভয় ঘিরে ধরত বালক প্রিয়দর্শীকে। একে তো পাহাড়ি অরণ্যের জায়গা। দিনের বেলাতেও কারখানার আশপাশ ছাড়া চারিদিক শুনশান। সূর্য ডোবার পর তো পুরোপুরিই নিস্তব্ধ। সঙ্গে ছিল বন্যজন্তুর উপদ্রব। বাংলোর বাগানে রাতে প্রায়ই চিতাবাঘ চলে আসত। ভালুকের উপদ্রবের কথা ‘ন হন্যতে’তেই উল্লেখ করেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁদের খাবার আসত আঠেরো মাইল নীচের শহরের বাজার থেকে। সেই খাবার যারা আনত, তাদের সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাত হতো কৃষ্ণবর্ণের অতিকায় প্রাণীগুলির। এমনই একজনকে একবার ভালুক আক্রমণ করে। সে কোনোরকমে খাবারের ঝুড়িটা ভালুকের হেফাজতে চালান করে প্রাণে বাঁচে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার যখন গিয়েছিলেন, তখন একদিন মংপুর বাংলোয় আড্ডা মেরে সময় পার করে ফেলেছেন তাঁর দুই সচিব সুধাকান্ত আর সচ্চিদানন্দ। রাতের অন্ধকারে তাঁরা উপরের সুরেল বাংলোয় ফিরবেন। পথে ভালুকের ভয় ছিল বলে সকলে বেশ চিন্তায় ছিলেন। বেশ রাত করেই ফেরেন তাঁরা। ফিরে এসে বিশুদ্ধ গুল ঝাড়েন, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খাদের ধার দিয়ে ফিরেছেন, ওদিকে আবার ভালুক, মাঝে টাল সামলাতে গিয়ে হাতে থাকা ডক্টর সেনের একখানা ছাতা ভেঙেই গেল। চিতাবাঘ, ভালুকের সঙ্গে আরও ভয়ের ছিল সাপ। ডক্টর সেন রাতে যখনই ফিরতেন, হাতে থাকত লাঠি। রাস্তায় লাঠি ঠুকলে সাপ পালিয়ে যেত।

রাতে তাঁদের খাওয়া হয়ে যেত আটটা বাজলেই। তখন নিঝুম রাত। তারপর মৈত্রেয়ী দেবী ও মনোমোহন সেন দুজনেই নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে বসতেন। দোতলার ঘরে প্রিয়দর্শীকে শুতে হবে একা। কিন্তু ওই ভয়। ফায়ারপ্লেসের কাঠের টুকরোগুলো কোনোভাবে জলের সংস্পর্শে এলে বা ছিদ্র থাকলেই ফটফট শব্দ করে ফাটত। অপার নিস্তব্ধতার মধ্যে ওইরকম অদ্ভুত শব্দ সত্যিই ছিল ভয়ের। আর একটি ভয়ের কারণ ছিল, জঙ্গলে শেয়ালের হুক্কা হুয়া গান। এবার একতলায় গেলেই আবার আছে মায়ের বকুনি। তাই বেচারি অন্ধকার সিঁড়িতে বসে থাকতেন।

প্রিয়দর্শীবাবু যে সময়ের কথা বলছেন, তারও অন্তত পনেরো বছর আগে মৈত্রেয়ী দেবী সেখানে গিয়েছিলেন। তখন মংপু আরও নির্জন। এহেন নির্জনতা তাঁর কিছুতেই অভ্যাস হতো না। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশে যিনি মানুষ, ছোট থেকেই সংস্কৃতি-জগতের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে যাঁর ভাব ছিল, মংপুর পার্বত্য অরণ্য তাঁর কাছে তো একপ্রকার নির্বাসনই। তারপর অবশেষে রবীন্দ্র-আগমন। মৈত্রেয়ী দেবী যেন একবুক ঠাণ্ডা বাতাসের ছায়া পেলেন। আসলে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর নতুন সংসারের মাঝে যে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্য-উত্তীর্ণ, অর্থাৎ সেসময়ে তিনি সময়ের সাথে নিজেকে গড়েপিটে নেওয়ার কর্মকাণ্ডের একেবারে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন। তাই তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথ যে নরোত্তমের রূপে আবির্ভূত হবেন, এই তো স্বাভাবিক।

দীর্ঘজীবনে দেশে-বিদেশে অগণিত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। মানুষের মনের গভীরতা বুঝতে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর হয়ত সেই মুহূর্তে আর কেউ ছিলেন না। তাঁর কাছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা দেশী-পরদেশী কোনও প্রভেদ মানত না। অপছন্দের কেউ কাছে এলেও তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তরুণী, অনভিজ্ঞ মৈত্রেয়ীকে তাই তিনি সন্ধান দিতে পেরেছিলেন নতুন পথের। সে পথ নির্জনতার মাঝেও সজীবতার আঘ্রাণকে খুঁজে পাওয়ার। এই প্রসঙ্গে প্রিয়দর্শী সেনের সঙ্গে এক সকালের আড্ডায় তিনি আমায় বলেছিলেন-‘মৈত্রেয়ী দেবীর তো একপ্রকার বনবাসের জীবন তখন। তো রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন-তোমার মনের ভিতরে একটা জগৎ আছে, সেখানে তোমার সঙ্গেই থাকবে। তাই তুমি যেখানেই থাকো, তুমি নিজের সময় নিয়ে কী করবে সেটা তোমারই হাতে। ওই অবস্থায় তোমার সময়টাকে তুমি কত সুন্দর করে ব্যবহার করতে পারবে, তোমার চারপাশটা কত সুন্দর করতে পারবে।’

এই কয়েকটা কথাই বুঝি ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। ‘মানুষ আপনাকে যা দিতে পারে তা দেশ, কাল, পাত্রে সীমাবদ্ধ-সবটা দেওয়া যায় না, পাওয়াও যায় না, তাই যা পাওয়া গেল না তার জন্য হা-হুতাশ করে লাভ কি? যা হয়েছে তাই কি যথেষ্ট নয়?’ কবির এই কয়েকটা কথায় মৈত্রেয়ী দেবী এই মংপুতেও তৈরি করলেন তাঁর কাজের ক্ষেত্র। স্থানীয় পাহাড়ি মানুষদের বসতির দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন ওই মানুষগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মধ্যেও তো কর্মের আনন্দ আছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনার মধ্যেও তো জীবনের সার্থকতা। আসলে যে মানুষ শিলাইদহের জমিদারের দরবারে হিন্দু-মুসলমানের জাজিমে বসা আর মেঝেয় বসার প্রথা উঠিয়েছিলেন, শিলাইদহের কৃষকজীবনকে যিনি দেখতেন ঘুরে ঘুরে, বীরভূমের চাষী, মাঝি, ডোম যাঁর ঘরের লোক, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম শ্রীনিকেতনের মতো গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের ভাবনা যাঁর উর্বর মস্তিষ্কে, তাঁর পক্ষে এ ভাবনা আসা বড়ই সহজ। কাজ বলতে তিনি যে মানুষের কাজকেই বোঝেন।

ব্রিটিশের সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে ভারতীয় নিচুতলার কর্মীদের কীরকম চোখে দেখা হতো, তা সমকালীন সাহিত্য, দলিলে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ভারতীয় মজুরশ্রেণীর মানুষকে ব্রিটিশ বড়সাহেব যে মানুষ বলে গণ্য করতেন না, সে কথা আর বলে দিতে হবে না। সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের অফিসার রিচার্ডসের কথা পড়েছি মৈত্রেয়ী দেবীর লেখাতেই। মজুরদের অশ্রাব্য গালাগাল দেওয়া, অকারণে বেত মারা তার পক্ষে ছিল এক সাধারণ ব্যাপার। আর ওই প্ল্যান্টেশনের বেশিরভাগ সাহেব অফিসারেরই তেমন পড়াশোনা ছিল না। কেউ হয়ত দেশে গার্ডেনিং শিখেছে, কেউ ম্যানেজারি করত। শুধুমাত্র রঙের জোরে তারা উচ্চপদে বসেছিল। প্রত্যেকেই কেবল মদ্যপান আর আমোদ ছাড়া কিছু বুঝত না। প্রিয়দর্শীবাবুর মুখেই শুনছিলাম, কোনও স্থানীয় নিচুতলার কর্মী যদি সাহেবের কাছে কোনও আর্জি নিয়ে আসত তার বাংলোতে, তখন তার বাংলোর চত্বরে ঢোকারও অনুমতি ছিল না। যদিও বা ঢুকতে পেত, তাও জুতো খুলে। বাংলোর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দাবী মেটা তো দূর, সেই দাবী সাহেবের কানে পৌঁছে দিতেই কালঘাম ছুটে যেত মজুরটির। ভাগ্যক্রমে যদি সাহেবের বেয়ারা বা অন্য কোনও কাজের লোক বেরিয়ে আসত, তাহলে তার মাধ্যমে সাহেবের কানে পৌঁছত সেই আর্জি। কিন্তু আর্জি শোনামাত্রই যে সাহেব বেরিয়ে এসে দায়িত্ব পালন করবে, সেটা সেই অপেক্ষমান মানুষটির কল্পনারও অতীত ছিল। তার জন্য দুই-তিন-চার ঘণ্টা অবধিও অপেক্ষা করে থাকতে হতো তাকে। মানুষের মানুষকে ঘৃণা করার এমন সমাজে সেন দম্পতি ঘটালেন এক যুগান্তকারী ঘটনা।

কবি শেষবার যখন মংপু যান, সেন দম্পতি তাঁর জন্মদিন পালন করলেন তাঁদের পদপ্রার্থী এইসব দরিদ্র পাহাড়ি মানুষদের সঙ্গে নিয়েই। নগণ্য মানুষদের নিয়ে উৎসব পালনের পরিকল্পনায় অমিয় চক্রবর্তী বিশেষ খুশি হয়েছিলেন। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মীর সরকারি বাংলোয় এমন সাধারণ মজুরদের নিয়ে উৎসব আগে কখনও হয়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা তো বটেই। উৎসব পালন হয়েছিল ৫ই মে, পঁচিশে বৈশাখের দু-তিনদিন আগে, এক রবিবারে। শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে পাহাড়ি মানুষরা তাঁর জন্য ফুল সাজিয়ে এনেছিল। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মংপুর সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ হরকাকন লামা। তিব্বতী মানুষেরা এনেছিল তাদের লামাদের তারা যে ধরনের স্কার্ফ পরায়, সেরকম স্কার্ফ। স্কার্ফটি বানানো হতো খর্দা গাছের সুতো দিয়ে। ভূটিয়া, নেপালী ও তিব্বতীদের নাচে মুখরিত হয়েছিল শিলাতল।

এই উৎসব কবিকে কতটা আনন্দ দিয়েছিল, তা বোঝাতে তাঁর লেখা একটি কবিতা পুরোটাই তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এ শৈল আতিথ্যবাসে

বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে

ভূতলে আসন পাতি

বুদ্ধের বন্দনা মন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে

গ্রহণ করিনু সেই বাণী।

এ ধারায় জন্মও নিয়েছে যে মহা মানব

সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,

মানুষের জন্মক্ষণ হতে,

নারায়ণী এ ধরণী

যার আবির্ভাব-লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ

যাহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়

শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে,

তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে

প্রবেশি মানবলোকে পুণ্যভোগী হয়েছি আমিও।

অপরাহ্নে এসেছিল জন্মও বাসরের আমন্ত্রণে

পাহাড়িয়া যত।

একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরী

নমস্কার সহ।

ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে

প্রস্তর আসনে বসি

বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,

এ পুষ্পের দান

মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি-

সেই বর মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার

আজি এল মোর হাতে

আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।

নক্ষত্রে খচিত মহাকাশে

কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে

কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ সম্মান।”

১৯৪০ সালের ৫ই মে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এই যে যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটেছিল, তার প্রভাব প্রকৃত অর্থেই ছিল সুদূরপ্রসারী। এরপর থেকেই মেহনতি পাহাড়ি মানুষদের জন্য খুলে গিয়েছিল সেন-বাংলোর দরজা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রমণ-স্মৃতির চিহ্ন বহন করা ঘরগুলি পরবর্তী কারও হাতে পড়ে ব্যবহৃত হতে থাকুক, এমনটি চাননি সেন দম্পতি। সংগ্রহশালায় রবীন্দ্রনাথের তেমন কখনও আগ্রহ ছিল না। আসলে স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকার চরম বিরোধী ছিলেন তিনি। মৈত্রেয়ী দেবীকে একবার বলেছিলেন, বাড়িকে সংগ্রহশালা করতে চাও করো, তবে জীবনটাকে সংগ্রহশালা করে রেখো না। কারণ তাঁর যুক্তি ছিল-‘মৃত্যু সরে গিয়ে জীবনের জন্য স্থান করে দেবে নইলে মৃতের স্তূপে সে চাপা পড়বে।’

না, কেবলমাত্র মৃত সংগ্রহশালা করেননি তাঁর প্রিয় শিষ্যা। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। সাহেব অফিসার আর স্থানীয় কর্মচারী এই দুজনের মধ্যে অসম সেতু হয়ে থাকতেন ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মীরা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ভারতীয় অফিসাররাও ব্রিটিশ প্রভুদের নির্লজ্জ পদলেহন করতে করতে তাদের স্বদেশী কর্মচারীদের নিচু চোখেই দেখত। শ্বেতাঙ্গদের সমতুল হতে গিয়ে তাদের মদ্যপান-আমোদপ্রমোদ-ভারতবিদ্বেষে আবিষ্ট জীবনযাপনের অন্ধ অনুকরণটাই তারা আভিজাত্য প্রদর্শন বলে মনে করত। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেন দম্পতি ছিলেন অনন্য ব্যতিক্রম। তবে তাঁদের সৌভাগ্য, উপরমহলের কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকলেও তাঁদের গৃহে শ্রমিক মানুষদের অবাধ প্রবেশ চিরদিন অব্যাহত ছিল, তাতে তাঁদের সেরকম কোনও ক্ষতি হয়নি।

১৯৪৪ সালে ১৮ই মে একটি তাম্রফলক খোদাই করা হয়। এইসময়ে প্রতিমা দেবীই সর্বপ্রথম সংগ্রহশালা তৈরির কথা বলেন। কিন্তু সেখানে অসুবিধা ছিল। প্রথমত, ওই বাংলো ছিল সরকারি বাংলো। একজন কর্মী আসবেন, থাকবেন, পদোন্নতি হলে অন্য বাংলোয় যাবেন অথবা সময় হলে অবসর নেবেন, তারপর আরেকজন আসবেন তাঁর জায়গায়, এই হল সরকারি নিয়ম। কিন্তু ওই যে প্রিয়দর্শীবাবু একদিন ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘তাঁর সেই উপস্থিতির অনুরণন অনেকদিন ঐ বাড়িকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল।’, সেই বাড়িতে অন্য আরেকজন এসে থাকবেন, কবির ব্যবহৃত লেখার টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাব সদা ব্যবহার করবেন, এমন একটি ভাবনা চিন্তায় ফেলেছিল সেন দম্পতিকে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সরকারি ভবনকে একটি স্থায়ী সংগ্রহশালার রূপ দিতে গেলে যেটি পুরোমাত্রায় দরকার ছিল, তা হল উর্ধতন কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সহায়তা। সেন দম্পতির সৌভাগ্য, তাঁরা সেই সহায়তা পেয়েছিলেন। যে কারণে আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে শিশিরের মতো একজনকে পেলাম, তার জন্য মৈত্রেয়ী দেবী-মনোমোহন সেনের প্রতি যেমন আমি কৃতজ্ঞ, তেমনই তৎকালীন কর্তৃপক্ষকেও একইসঙ্গে কুর্নিশ জানাতে হয় এমন একটি উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার অনুমতি প্রদানের জন্য।

অবশেষে স্মৃতিফলক স্থাপনের পর থেকেই শ্রমিক মানুষদের কল্যাণার্থে নানা কাজ শুরু করতে পারলেন তাঁরা। তাদের ছোটখাটো চিকিৎসা প্রদান করা হতো। বুদ্ধ পূর্ণিমা ও পঁচিশে বৈশাখ পালন হতো এইসব মানুষদের নিয়ে। বয়স্ক নিরক্ষর শ্রমিকদের পড়াশোনা, ছোটদের গান বাজনা ও নাচ, মহিলাদের হস্তশিল্প, নেপালী লোকসঙ্গীত ইত্যাদি শেখানোর চল শুরু হল। অবাক বিস্ময়ে শহুরে মানুষ আবিষ্কার করল, পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে এইসব আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া মানুষরাও নিজেদের বিস্ময়প্রতিভাকে প্রকাশ করতে পারেন। রবীন্দ্র-ভাবনার প্রয়োগের উদ্যোগ পূর্ণতা পেল ‘রবীন্দ্রস্মৃতি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ কাজে সেন দম্পতিকে সাহায্য করেছিলেন সাহিত্যিক সুধাংশু হালদার। রবীন্দ্র-স্মৃতি সংগ্রহশালা ও শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র, এই দুটি ভাবনাই সে সময়ে সমগ্র ভারতে প্রথম। সেই তাম্রফলকটি রোজ যত্ন করে মোছেন শিশির। কালপ্রবাহে রং হয়ে গিয়েছে বিবর্ণ। কিন্তু এখনো দিব্যি পড়া যায়-“যাঁর অলৌকিক প্রতিভাদীপ্ত আবির্ভাবে এই পৃথিবী কৃতার্থ সেই পরম পূজনীয় মহামানব ও আমাদের প্রিয়তম কবি, দিব্যমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সনে এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন।…”

মনোমোহন সেন অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালে। তখন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, অবসরের বয়স ছিল পঞ্চান্ন। তাঁরা যখন মংপুতে ছিলেন, তখন একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছিল সংগ্রহশালা ও কেন্দ্রের দেখভালের উদ্দেশ্যে। সেই ট্রাস্টে সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত কর্মীই ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, এখানেও তার কোনও অন্যথা হয়নি। প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যে আবেগ ও আদর্শ নিয়ে তাঁর সাধের প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলেন, সেই আদর্শ যে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে, তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মৈত্রেয়ী দেবীরা মংপু থেকে চলে আসার এক বছরের মধ্যেই ট্রাস্টটি ভেঙে যায়, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের মতপার্থক্যের জন্য। সেই নিয়ে প্রিয়দর্শীবাবু আক্ষেপ করেছিলেন-‘বাড়িটিকে একটি শীতল মৃত জাদুঘর করা হয়নি। কিন্তু যে বাড়িটি সবাই দ্যাখে, সেটি একটি জাদুঘর, যেখানে সে জাদুকর নেই তার জাদুকাঠিটিও হারিয়ে গিয়েছে, সে বাড়ি ঘিরে হারানো ঝর্ণাও আর হাসে না।’

৭

‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’

শুরুতে শেষ। আমার মংপুর মানসভ্রমণের অন্তিম পরিচ্ছেদটিকে এমনভাবেই বর্ণনা করা ভাল। রবীন্দ্রভবনে কাটানো কিছু অস্থির মুহূর্ত শেষে যখন অবশেষে সত্যিই বিদায় নেওয়ার সময় হল, তখন আরেকবার ধরলাম শিশিরকে। ‘আপনার ফোন নম্বরটি দিন, পরে আবার আসতে পারি।’ নম্বর দিতে কোনও আপত্তি জানালেন না শিশির। ‘এলে থাকব কোথায়?’ ‘আসবেন, সে আমি ব্যবস্থা করে দেব।’

সেই ফাঁকেই এসে পড়েছে আরেক দল ট্যুরিস্ট। তাদেরকেও সবকিছু ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছিলেন শিশির, কিন্তু তাদের অত উৎসাহ না দেখে থেমে গেলেন। আবেগের স্বাভাবিক প্রকাশ তো কম মানুষটির। শুধু আপনমনে একবার বললেন-‘ঠাকুরকে এরা দেখতে আসে। কেউ জানতে আসে না।’ সেই জানার চেয়ে তাদের অনেক বেশি আগ্রহ মাঠে বসে ছোটখাটো পিকনিকে। সরকারি বা বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হলে এসব আমোদ-আহ্লাদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হতো। কিন্তু এর যে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই। তবু আগত ট্যুরিস্টরা ভদ্রই বলতে হবে। পিকনিকে মাতার আগে অন্তত শিশিরের কাছে বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চায় খাওয়ার। শিশির ‘না’ বলেন না, শুধু পেশাদার রক্ষীর মতো করে বলে দেন, খান, কিন্তু দয়া করে কেউ নোংরা করবেন না।

বেরোবার আগে কিছু অর্থসাহায্য চান শিশির রাউত। এই সংগ্রহশালাটাকে নিয়েই যে তাঁর জীবন। তাকে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেটুকু চাওয়ার অধিকার তাঁর আছে। এখানেই হঠাৎ বুঝি হাতে চেপে বসে বাঙালি কার্পণ্যের ভূত। অথচ, এর দায়িত্ব কিনা আমাদেরই নেওয়া উচিত ছিল।

এবার গন্তব্য সুরেল। লোকেমুখে অবশ্য সিরেল নামেই পরিচিত, আর বাংলোটা ‘সিরেল কোঠি’। সেই বাংলোর আজ যেটুকু আছে, তা শুধুই স্মৃতির ভার। তাকে একবার চোখের দেখা দেখার ইচ্ছেটা প্রবল। শিশিরের কথাগুলো কানে বাজছিল। ‘এ বাড়িটাকেও ভেঙে দিতে চেয়েছিল, কোনওরকমে বাঁচানো গেছিল তখন।’ সুরেলের এই বাংলোয় শক্তি সামন্তের সুপারহিট হিন্দি ছবি ‘বরষাত কি এক রাত’-এর শ্যুটিং হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। সে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, রাখী, উৎপল দত্ত, আমজাদ খান প্রমুখ। সেটা ১৯৮০ সাল। এই ছবির বাংলা সংস্করণ ‘অনুসন্ধানে’র শ্যুটিং হয়েছিল অদূরেই কালিঝোরাতে। লোকেশন হিসাবে দার্জিলিঙ তখন বোম্বের পরিচালকদের এক নম্বর পছন্দ। তারপর ঘনাতে থাকল অশান্তির মেঘ। গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। পৃথক রাজ্যের দাবী। ১৯৮৮। ২২শে জানুয়ারি। সেদিনই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাংলোটাকে। তারপর থেকে কেটে যাওয়া প্রায় তিরিশ বছর।

গাড়ি চলেছে পেশক রোড দিয়ে। আশেপাশে দেখছি সিঙ্কোনার ক্ষেত্র। কমলার বাগানের আধিক্যও বাড়ছে। মিলে যাচ্ছে পাঠভবনের ছেলেদের জন্য পাঠানো কমলা আর মধুর কথা। এখনও এ জায়গাকে কংক্রিট পুরোপুরি দখল করতে পারেনি। অরণ্য তার নিজ নিয়মে এখানে যৌবনে পৌঁছয়, তারপর উপনীত হয় বার্ধক্যে। বড় বড় গাছের বন। হুজুগে ভ্রমণার্থীও বেশি আসে না বলে অদ্ভুত অবিনশ্বর শান্তি চারিদিকে। পাখির কিচিরমিচিরটা অবিরাম মিষ্টতা দিয়ে চলে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যাও কম। তাতে আরেকটা সুবিধা, আমাদের গাড়িও মসৃণভাবে চলেছে, বেশি শব্দের প্রয়োজন পড়ছে না। মংপুর মতোই পেশকও একটি ছোট জনপদ। পেশকে ঢোকার ঠিক আগে একটা কালীমন্দির-সংলগ্ন দোকানে সিরেল কোঠি-র হদিশ জানতে চাইল সুদীপ। ঠিক জায়গায় জিজ্ঞাসা করেছিল, কারণ যেখানে গাড়ি এসে দাঁড়াল, ঠিক তার পিছনেই খাড়াই রাস্তা ধরে উঠলেই ওই বাংলো। আরও এগিয়ে গেলে সেই পিছোতে হতো। এই জায়গাটা মংপুর মধ্যেই পড়ছে। ডিভিশনের নাম অবশ্য লাবডা।

খাড়াই রাস্তা দেখে প্রথমেই একটু ভাবতে হল। তবে না, যেতে তো হবেই। এত কাছে এসে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। বাকিরা কেউ আর শক্তিক্ষয় করার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয়। অগত্যা আমি একাই এগোলাম। ‘চড়াইমে বুডঢা’ হতে হল। শরীরটাকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে উঠতে লাগলাম। ওঠার পরে মোটামুটি সমতল। উঠে ডানদিকে বাঁক নিতেই পুড়ে যাওয়া দানবের কঙ্কালের মতো শরীরটা চোখের সামনে চলে এল। যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমনটাই। শ্যাওলাধরা, ইট

বেরোনো কলেবরে আগাছার চুম্বন। দিনের বেলাতেই কেমন ঘোর বিষণ্ণতার ছাপ জায়গাটাকে থমথমে করে রেখেছে, রাত্রে কেমন লাগবে আন্দাজ করা শক্ত নয়। রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় এই বাংলোর একটা পুরনো ছবি দেখেছিলাম। ক্যামেরার গ্যালারি থেকে সেটাকে খুঁজে বার করলাম। চিমনিটা দেখেই একমাত্র চেনা যায়। চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। বাংলোর মেঝেয় জংলি ফার্নের সবুজ বিছানা। ভাঙা ছাদের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়ছে বিনা অনুমতিতে। পিছন দিকটায় আবার একখানা হোমস্টে। সেখানে একটা কোয়ালিস গাড়ি এসে থামল। যতটা নির্জন ভেবেছিলাম জায়গাটাকে, ততটা তার মানে নয়। ফিরে এলাম সামনে। বেশ অনেকটা উঁচুতে হওয়ায় দূর পাহাড়টা ছবির মতো সুন্দর লাগছে। ঘন বন সামনে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সবুজটা এত আরামদায়ক চোখের পক্ষে। পটাপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম। এই বনকেই যে অনিল চন্দ বলেছিলেন-‘আ ফরেস্ট অফ প্যারালেলোগ্রামস’।

সুরেল নামটার পিছনে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সিঙ্কোনা চাষ যখন এই অঞ্চলে শুরু হয়, তখন লাবডার দিকেই প্রথম বাংলো বানানো হয়েছিল। বেশ কয়েকটি অনুরূপ দেখতে এরকম বাংলো বানানোর পর ব্রিটিশরা স্থাপনকালের ক্রমানুযায়ী বাংলোগুলোকে সিরিয়াল ১, সিরিয়াল ২ এইভাবে নাম দিয়েছিল। সিরিয়াল থেকেই সুরেল। বাংলোটা আসলে ছিল সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের গেস্ট হাউস। নীচের ছোট বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের থাকতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁকে উপরের বড় বাংলোতেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এখানে প্রথমদিন পা রাখার বর্ণনাটি এরকম-‘বেলা প্রায় তিনটে, এমন সময় গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মনে এত আশঙ্কা, উনি গাড়ি থেকে হাত নাড়ছেন আমি তাও যেন দেখতে পাচ্ছি না; মনে কেউ নেই যেন। …উপরে ওঁর বসবার ঘরে জানালার সামনে চৌকিতে বসে জানালার সিলের উপর পা রাখলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; কতকগুলো সোয়ালো পাখি আমাদের ছাদের খোপের মধ্যে বাসা করেছিল, তারা কলরব করে ঘরে যাতায়াত করছে,-দূরের পাহাড়ে দু’একটা করে বাতি জ্বলে উঠছে। ঘরের মধ্যে ম্লান অন্ধকার,-উনি বাইরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়েছিলেন, বললেন, “তোমারি জিৎ। তুমি জানতে এ জায়গাটা আমার ভালো লাগবে, তাই এত জোর করতে পেরেছিলে।”’

সুরেলের অরণ্য, যা কিনা সৌভাগ্যক্রমে আজকের যান্ত্রিক যুগেও অনেকটাই অবিমিশ্র রয়ে গিয়েছে, সেই অরণ্যের আদিমতা দেখে কবি প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে যান। বড় বড় বৃক্ষরাজির ছায়াঘেরা আঁধারিই যে অরণ্যের প্রকৃত রূপ, তা এই বাংলোতে পা রাখামাত্রই তিনি বলে উঠেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁকে এই বনের একটি ছবি এঁকে দিতে বলেছিলেন। সেবার না দিলেও তৃতীয়বার গিয়ে সেই অরণ্যের ছবি এঁকে তাঁর শিষ্যাটিকে উপহার দিয়েছিলেন। চিরসবুজ Araucaria গাছ ছিল বাংলোর সামনে। লিখতে লিখতে ওই ছায়াময় বৃক্ষটির দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। এখনও এই পাহাড়ি অরণ্যে এই সরলবর্গীয় বৃক্ষটি বহুল পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

কবি আসার কিছুদিনের মধ্যেই পাহাড়, অরণ্য কাঁপিয়ে বর্ষা নেমেছিল। বর্ষা তাঁর প্রিয় ঋতু হলেও যেহেতু পাহাড়ি বর্ষার চেয়ে রাঢ়বঙ্গের বর্ষাই বেশি পছন্দ করতেন তিনি, তাই মৈত্রেয়ী দেবীর ভয় হয়েছিল, এই বুঝি শান্তিনিকেতন ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। যাইহোক, সে যাত্রা তেমন কিছু হয়নি। এখানে বসে ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ লিখেছিলেন। অত বয়সেও সারাদিন-রাত এক করে অক্লান্ত লেখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেভাবেই এই বইটা লিখেছিলেন। মানুষের রোজকার ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেকার মাধুর্য এবং একইসঙ্গে যে গঠনগত বা চরিত্রগত ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়, তা নিয়ে অদ্ভুত কৌতুক অনুভব করতেন রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন-‘অদ্ভুত সব ব্যাপার চলেছে ভাষার জগৎ জুড়ে, কি করে যে ভাষাটা গড়ে উঠেছে সে এক রহস্যময় কারখানা। আর এত খেয়ালী,-কেন যে কিছু বাদ যায়, কিছু এসে জোড়ে, তা বোঝা যায় না। ভাষার সব খেয়াল, কত অত্যুক্তিই যে বোঝাই হয়ে আছে।’

উদাহরণ হিসাবে, ‘নড়াচড়া বন্ধ’-এর কথা বলছেন। তাঁর যুক্তি, কারও নড়া বন্ধ হলে চড়া তো বন্ধ হবেই, সেক্ষেত্রে নড়াচড়া একসঙ্গে বলাটা বাহুল্য তো বটেই। এছাড়া, ‘রাম’ নামটাকে আমরা কত রকম ভাবে ব্যবহার করে থাকি, সে বিষয়েও তাঁর সুচারু পর্যবেক্ষণ। এদিকে মানুষ শ্রীরামচন্দ্রের নামে স্তব করছে, তাঁকে পুজো করছে, অথচ ভাষার

মধ্যে নিজেদের অজান্তেই ‘রাম’-কে যেভাবে ব্যবহার করছে, যেমন হাঁদারাম, বোকারাম, ভ্যাবাগঙ্গারাম এই লবজগুলির ক্ষেত্রে, তাতে সেই ভক্তির প্রকাশ নেই, বরং সম্পূর্ণ অন্য এক ভাবের প্রকাশ, তা হল তাচ্ছিল্যের। ওই ভগ্নস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রায় আশি বছর আগে বলে যাওয়া এই সমস্ত কথার বাতাস কি আমি সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম? না কেবলই সেখানে বুনো ফার্নের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি খাওয়া জংলি পোকার রিনরিনে শব্দ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমাকে?

দু’তিনবার একভাবে প্রদক্ষিণ করলাম বাংলোটা। ঠিক কী খুঁজছিলাম আমি? এই নোনাধরা দেওয়াল, গুল্মের বেড়ে ওঠা, ফিকে আলোর আদর, এর কোনোটাতেই রবীন্দ্রনাথ নেই, এ কথা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল কি? জানি না। শুধু জানি, কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার প্রবল ক্ষুধা আমাকে উদভ্রান্ত করে তুলছিল। মৃদু মৃদু বাতাসের বোল খেলে যাচ্ছিল ধ্বংসস্তূপের হৃদয় থেকে ফুসফুসে। একবার ঢোকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শ্যাওলা পড়ে প্রচণ্ড পিছল। ফার্নের আড়াল থেকে প্রাণের আভাস আসছিল। না-মানুষী কেউ অবাক চোখে দেখছিল অনাহূত আগন্তুককে। থাক ওরা, নিশ্চিন্তে। ওদের নিষ্পাপ যাপনেই তখন সবচেয়ে নিরাপদ মনে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথকে। সেখানে আমি অনধিকার প্রবেশ আর কেন করি!

ফেরার পথ ধরি। দূরে মেঘের গায়ে একবার যেন কাঞ্চনকে দেখলাম মনে হল। মন ভোলানো কাঞ্চন, মন খারাপের কাঞ্চন। গাড়িতে উঠি। গন্তব্য দার্জিলিং, যেখানে ১৯৩৩ সালে দাশগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নীলরতন সরকারের বাড়ি ‘গ্লেন ইডেনে’ গল্পপাঠের আসরে মৈত্রেয়ী দেবী কাশি চাপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে গল্পপাঠ স্থগিত রেখে তাঁকে ওষুধ দিতে উঠে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে সে গল্প অন্য কোথাও হোক। আপাতত আমার তোলা সুরেল বাংলোর ভগ্নস্তূপের ছবিগুলো দেখাচ্ছি বাবাকে। বাবা বলে উঠল-‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।’

আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল দার্জিলিঙের দিকে।

তথ্যসূত্র:

দেবী, মৈত্রেয়ী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৯৪৩।

দেবী, মৈত্রেয়ী। স্বর্গের কাছাকাছি, প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৯৮১।

চন্দ, রানী। গুরুদেব, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬২।

রায়, সঙ্কর্ষণ। বিজ্ঞানমনষ্ক রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ২০১২।

বসু, অমিয়। বাংলায় ভ্রমণ, পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে প্রচার বিভাগ, ১৯৪০।