মংপু পর্ব

“নির্জন গিরি শিরে বিরচিলি চম্পূ

তারেই কি নাম দিলি মংপু?”

১

চলো মংপু

কালিম্পং থেকে রওনা হতে খানিক দেরিই হল আমাদের। মংপু অন্তত দু’ঘণ্টার পথ। এই যাত্রাতেও আমাদের চালকের আসনে সুদীপ। গাড়িতে করে যখনই কোথাও যাই, সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসাটা আমার বিশেষ প্রিয়। চারপাশের উন্মুক্ত দৃশ্যের অবাধ হাতছানি তো থাকেই, আরও যে ব্যাপারটা আমাকে টানে, সেটা হল, স্টিয়ারিং হাতে পাশে বসে থাকা মানুষটির সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মিষ্টতা। বিশেষত, অচেনা জায়গায় তারাই হয়ে ওঠে অলিখিত পথ-প্রদর্শক। বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে শোনা গল্পগুলো কী সুনিপুণ ভঙ্গিতে ইতিহাসের তথ্য-সমৃদ্ধির পাশে নিজস্ব জায়গা করে নেয়। এইসব গল্পগুলোর লোভ কী আর না মেটালে চলে!

কালিম্পং থেকে মংপু হয়ে দার্জিলিং পৌঁছতে হবে দুপুরের মধ্যে। সেজন্যে বেশ সকালেই বেরোতে চেয়েছিলাম। কারণ, মংপুতে আমাকে অন্তত ঘণ্টা দেড়েক সময় ব্যয় করতেই হবে। লজের তলায় মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছি, এদিকে গাড়ির দেখা নেই। ধৈর্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। পাহাড়ি ফুটপাথে পায়চারি করছি আর হিসেব করছি যে যদি সাড়ে ন’টাতেও রওনা হওয়া যায়, তাহলে মংপু পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা। সেক্ষেত্রে পৌনে একটা/একটা অবধি ওখানে থাকা। তারপর দার্জিলিং। সেখানে হোটেল বুক করার ব্যাপার আছে। এসব আবোলতাবোল পরিকল্পনা করছি (যেগুলো কখনোই ঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না), এমন সময় দেখলাম সুদীপের কোয়ালিস আসছে। চট করে বাকিদের হাঁক দিলাম। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট নয়। সাড়ে ন’টা অতিক্রম করে গেছে। গাড়ি তো যা দেরি করার করেই দিয়েছে, এখন সওয়ারিদের আর দেরি করাটা মোটেই কাম্য নয়।

কেউই অবশ্য সেব্যাপারে নিরাশ করেননি। মালপত্র বেশি ছিল না। ফলে আলাদা করে সেগুলোকে গাড়ির মাথায় তোলবার কোনও দরকার নেই। সকলের হাতে হাতে দিব্যি বড় গাড়ির ভেতরে সেঁধিয়ে যাবে। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপকে জিজ্ঞাসা করলাম দেরির কারণ। হেসে উত্তর দিল, তেল ভরতে গিয়েছিল আর এত সকালে পেট্রোল পাম্প খোলা পাওয়াটা দুরূহ ব্যাপার। ও থাকে সেই পেদংয়ে। সেখান থেকে ভোরের দিকে বেরিয়েছে তখন পাম্প খোলা ছিল না। এখানে এসে পাম্প দিতে নিয়ে গিয়েছিল চৌমাথায়। সেসব করতেই দেরি। আমার মুখ দেখে বুঝল দেরি হওয়ার ফলে আমি খানিক চিন্তিত। আসলে মংপুতে যা তথ্য সংগ্রহ সেসব ঠিকভাবে হয়ে তারপর যদি দার্জিলিঙেও খানিক ঘোরাঘুরি করা যায়, তবেই সকলের দিকই বজায় থাকে এই আরকী। সেকথা সুদীপকে বলতে সে জবাব দিল-‘আরে, আপনি দার্জিলিঙের চিন্তা এখন ছাড়ুন। আগে মংপু চলুন, আপনার তো ওখানেই দরকার বেশি। ওখানে কাজ-টাজ করুন ঠিকঠাক করে, তারপর দেখা যাবে!’

আমার শুনে ভারী চমৎকার লাগল। এই দুদিনেই ও বুঝেছে, অন্যান্য ট্যুরিস্ট স্পটের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলে কোনও এক ব্যক্তিকে আমার বেশি দরকার। কিন্তু এই সফরে তো শুধু আমি একা নেই। আমার না হয় শুধু মংপু হলেও চলবে, দার্জিলিং না ঘোরা হলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু বাকিদের কথাও তো ভাববার আছে। পাহাড়ের রানী-কে এত সামনাসামনি এসেও ঠিকভাবে দেখতে না পেলে সেটা আফসোসের কারণ হবে। যাইহোক, সুদীপের কথামতই আগে মংপু ভালো করে হোক, তারপর দার্জের কথা ভাবা যাবে।

গৌরীপুর ভবনের হতশ্রী চেহারা দেখে যেরকম হতাশ হয়েছি, সেই একই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি হওয়া এখানে অসম্ভব, কারণ, পড়াশোনার দৌলতে এটুকু জানি, যে, মংপুর ‘রবীন্দ্র ভবন’ একটি সংগ্রহশালা হিসেবে রয়েছে। তার দেখাশোনাও করেন এক রবীন্দ্র-অন্তপ্রাণ স্থানীয় কেয়ারটেকার। তবে আমার আশঙ্কা অন্য জায়গায়। দু’বছর আগেই আমার একদল আত্মীয় এখানে এসে সেই কেয়ারটেকারকে খুঁজে পাননি। অন্য কোনও সূত্র থেকে ফোন করে তাঁকে ডেকে আনা হয়েছিল। আমি আসবার আগে সেই আত্মীয়ের সাথে কথা বলে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন, ড্রাইভারদের কাছে ওই ভদ্রলোকের ফোন নম্বর থাকেই। অতএব, অসুবিধা হবে না। তাও মনের চরিত্রই হল দুশ্চিন্তা করা।

কালিম্পং ছেড়ে যত দূরে এগিয়ে চলেছি পশ্চিমে, তত সবুজের প্রভাবটা বাড়ছে। পাশ দিয়ে তিস্তাকে দেখা যাচ্ছে মাঝেমাঝেই। যেতে যেতে ভাবছি, মংপুকে ঘিরে গড়ে ওঠা আমার নিজস্ব স্মৃতির বলয়। টুকরো টুকরো ক্যানভাস। যখন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে সাবেকিয়ানার শেষ কথা ছিল। যখন গল্পগুচ্ছের বাদামী মলাটটার চেয়ে টেনিদার সাদা প্রচ্ছদ বেশি টানত। সেখানেই প্রথম জেনেছিলাম মংপুর কথা। সেই নীলপাহাড়ির ঝাউবাংলো, যার কথা ‘বুড়ো আংলা’য় লেখা নেইকো। তার আগে অবশ্য আমি ‘বুড়ো আংলা’ পড়ে ফেলেছি। কিন্তু সেখানে সত্যিই নীলপাহাড়ির উল্লেখ ছিল কিনা, তা বই থেকে মিলিয়ে দেখা হয়নি আর। কিন্তু নীলপাহাড়ির আশেপাশের জায়গাগুলোর কথা যা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘ঝাউবাংলোর রহস্যে’ উল্লেখ করেছিলেন, যেমন, রংলি রংলিওট চা-বাগান, মংপু, পুবং, সেসব জায়গা তো বাস্তবেই রয়েছে।

রংলি রংলিওট বললে মনে পড়ে হাবুল সেনের সরল ঢাকাই বর্ণনা-‘তার মানে হইল, মায়ে পোলারে ডাইক্যা কইতাছে-এই রংলি, সকাল হইছে, আর শ্যুইয়া থাকিস না। উইঠ্যা পড়, উইঠ্যা পড়।’ আর মনে পড়ে, বাবার বড় আলমারিতে রাখা একটা জং ধরা স্টিলের কৌটো। জলপাই রঙের কৌটোর গায়ে চা-বাগান, দূরের পর্বতশ্রেণি, চায়ের কেটলি, আর সেসবের মাঝে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী গ্যালিং বাজাচ্ছেন, তাঁর মাথায় সাবেকি গ্যালুগপা টুপি। সেখানেই হলুদ রঙ দিয়ে নামটা লেখা ইংরাজিতে-‘Runglee Rungliot’। যার মানে হল, এই পর্যন্তই, আর না। দিস ফার, অ্যান্ড নো ফার্দার। সাতকড়ি সাঁতরা হাবুলকে কথাটার মানেটুকু বলে একটা মজার গল্প আছে বলেছিলেন। কিন্তু সেটা তখন বলেননি, পরে বলবেন বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন কিনা, জানা হয়নি আমাদের। সেই গল্পটা আমি জেনে গেলাম ওই বাক্সের ঢাকনার ওপর লেখা খুদে খুদে অক্ষর থেকে। কবে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে ওখানকার চা খেয়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন, যে তিনি বলেছিলেন, এমন অতুলনীয় স্বাদ এরপর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সেই থেকেই অমন মজার নাম। বাবা কোন এক বড় চা-ব্যবসায়ীর থেকে সাধ্যের বেশি খরচ করেই কিনে এনেছিল ওই এক বাক্স চা। বাবা জানত, ওটা কোনোদিন কেউ ফেলবে না। যাতে না ফেলে, তার জন্য ওর মধ্যে জরুরী কাগজপত্রের আস্তানা তৈরি করে দেওয়া হল। বাবা যেটা জানত না, সেটা হল, ওই আঁকড়ে রাখা থেকেই আমি গল্প তৈরি করে নেব।

নীলপাহাড়ির বিলিতি বাংলোর বারান্দা থেকে সাতকড়ি সাঁতরা চারমূর্তিকে চেনাচ্ছেন, রংলি রংলিওট চা বাগানের ওপারে যে পাহাড়টা সেটাই মংপু। সেটা শুনে ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠে বলছে-‘মংপু? ওখানেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন?’ রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের গন্ধ পেয়েই ক্যাবলার মনে তখন ঠিকরে বেরোচ্ছে বাঙালিয়ানার আবেগ। এগুলো যখন পড়েছি, তখন স্রেফ মজার উপন্যাস হিসেবেই পড়েছি, কিন্তু আজকে লিখতে বসে মনে হচ্ছে, কী সচেতনভাবে সাহিত্য-গর্বী বাঙালির রবীন্দ্রপ্রেমকে এইখানে তুলে ধরছেন লেখক। মংপু পাহাড়ের দিকে তাকালেই সাতকড়ি সাঁতরার নাকি কবিতার ভাব চলে আসত। সেখানেও হাস্যরসের আড়ালে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নেওয়ার সমর্পণ।

‘ঝাউবাংলোর রহস্য’ ছাড়াও ‘কুট্টিমামার হাতের কাজ’-এ টেনিদা প্যালারামকে মংপুর কথা বলছে-‘মংপু নাম শুনেছিস-মংপু? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন।’ এবং এইখানেই মংপুর আরেকটা পরিচয় লেখক জানাচ্ছেন পাঠকদের। ‘ঝাউবাংলোর রহস্য’ প্রকাশিত হয়েছিল নবপর্যায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকায়, ধারাবাহিকভাবে। এই গল্পটা অনেক আগের, কারণ গল্পে এটা পরিষ্কার, যে কুট্টিমামাকে ততদিন টেনিদার আগডুম-বাগডুম গল্পেই কেবল চিনেছে প্যালারা, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ তখনও হয়নি। সেই সাক্ষাৎ ঘটছে টেনিদা-কাহিনীর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘চারমূর্তির অভিযান’-এ, ডুয়ার্সে গিয়ে, এবং কুট্টিমামার ফর্সা, গোলগাল চেহারার সাথে টেনিদার গপ্পের মিশকালো, সিড়িঙ্গে লোকটার মিল খুঁজে পায়নি প্যালারাম। আর ‘চারমূর্তির অভিযান’-এর প্রকাশ ১৯৬০ সালে ‘শিশুসাথী’ পত্রিকায়, তার একবছর পর সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে আবার জেগে উঠছে ‘সন্দেশ’।

এত কথা বলার কারণ হচ্ছে, আজ আমি সুদীপের গাড়িতে বসে যে মংপুর পথে রওনা হয়েছি, সেই যাত্রার প্রকৃত সূচনা কিন্তু ওই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার সূত্র ধরেই। এবং সেই সূচনা হয়েছে একেবারে আমার অজান্তেই, যেটা এখন লিখতে বসে আমি খুঁজে পাচ্ছি। আরও একটা ভাবনা আমায় বড় চমকিত করছে, যে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রত্যাশিত গুরুগম্ভীর সাহিত্যের বদলে কিনা আমার লেখার অঙ্গনে জায়গা করে নিচ্ছে গভীর হাস্যরসের টেনিদা! এর আগের কালিম্পং পর্বেও যে সকরিগলি ঘাট, মনিহারি ঘাট, সেই বাইশ ঘণ্টার রেলজার্নির কথা বলেছিলাম, তার সূত্রও তো আমি পেয়েছিলাম প্যালারামের জবানিতেই, এই ‘ঝাউবাংলোর রহস্যে’র প্রথম পরিচ্ছেদেই। আসলে এ তো শুধু বই পড়ার মাধ্যমে ঘটা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের দ্যোতনাই নয়, অন্তত রসিকতার চরিত্রগত দিক দিয়েও তো রবীন্দ্রনাথ আর টেনিদা একাসনে থাকবেন। সেখানে তো কোথাও বিরোধের লেশমাত্র নেই।

তবে এগুলো পড়ে আমার ধারণা জন্মে ছিল, মংপুতে বুঝি রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব বাড়ি ছিল এবং তিনি ছুটি কাটাতে সেখানে গিয়ে থাকতেন। যে কাল্পনিক জঙ্গলঝোরা টি এস্টেটের গল্প টেনিদা শুনিয়েছিল প্যালাকে, সেই টি এস্টেটে মানুষখেকো চিতাবাঘের আক্রমণ নিয়ে একটা ছোট গল্পও লিখেছিলাম একসময়। সেখানে আমি এই তথ্যই দিয়েছিলাম মংপুর ব্যাপারে। থাক সে কথা! এ তো আর আমার ভাবনাই কেবল লিখতে বসিনি।

মৈত্রেয়ী দেবীর পার্বত্য অরণ্যবাসের কথা প্রথম জানতে পারলাম ‘ন হন্যতে’ থেকে। সেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটিতে অবশ্য মংপু নামটির কোনও উল্লেখ ছিল না। ঠিক কোথা থেকে যে এই পার্বত্য অরণ্যবাসই মংপু তা জানতে পারলাম, এখন আমার মনে নেই। তবে তা যে আন্তর্জালিক সংযোগব্যবস্থার বদৌলতেই, তা একেবারে নিশ্চিত। এবং জানতে পারার পরপরই কলেজ স্ট্রিট গমন, ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ ক্রয়ন এবং পঠন। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে আমার আজকের এই যাত্রার প্রাক-অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

২

‘…এক ফোঁটা দিলেম শিশির’

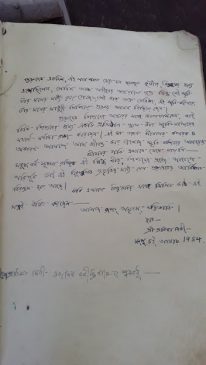

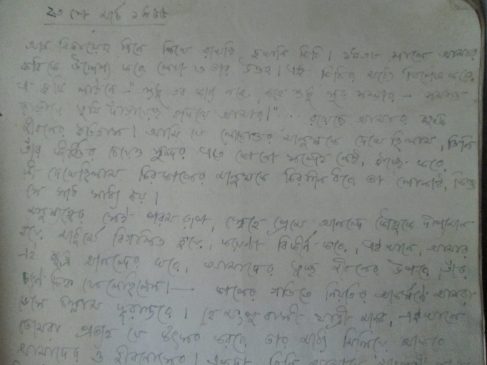

“২৩শে মার্চ, ১৯৪৫

আজ বিদায়ের দিনে লিখে রাখছি দুখানি চিঠি। ১৯৩৮ সালে আমার কবিকে উদ্দেশ্য করে লেখা ও তার উত্তর। এই চিঠির মধ্যে বিশেষ করে এ দুটি লাইনে-“শুধু এর কাব্য নহে, নহে শুধু সুর সম্ভার-সমস্ত ছাড়ায়ে তুমি দাঁড়ায়েছ হৃদয়ে আমার।” রয়েছে আমার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস। আমি যে লোকোত্তর মানুষকে দেখে ছিলাম, তিনি তাঁর কীর্তির চেয়েও সুন্দর এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইচ্ছে করে কী দেখেছিলাম চিরকালের মানুষকে চিরদিন ধরে তা শোনাই। কিন্তু সে সাধ সাধ্য নয়।

মনুষ্যত্বের সেই পরম রূপ, স্নেহে, প্রেমে, আনন্দে, কৌতুকে দীপ্যমান হয়ে মাধুর্যে বিগলিত হয়ে, করুণা বিকীর্ণ করে, এইখানে, আমার এই ক্ষুদ্র আনন্দের ঘরে। আমাদের তুচ্ছ জীবনের উপরে, তাঁর চরণ চিহ্ন ফেলেছিলেন।– কালের গতিতে নিয়তির আকর্ষণে আমরা ভেসে চল্লাম দূরান্তরে। হে মংপুবাসী যাত্রী মানব, এইখানে তোমরা প্রত্যহ যে উৎসব করবে, তার মধ্যে মিলিয়ে থাকবে আমাদের ও জীবনোৎসব। একদা তিনি আমাকে ‘মাংপবী’ নাম দিয়েছিলেন, যার অর্থ মংপুর আত্মজা। যখন দূরে চলে যাব, তখন এই নাম স্মরণ করাবে তোমরা কত আপন ছিলে। এই তরুলতা, এই নীলারণ্যের ছায়ায় এই মেঘচুম্বিত গিরি শিখায় আমার প্রিয়তম কবির স্নেহাশীর্বাদে আমার নবজন্ম হয়েছিল। এখানে বিদেশী ছিলাম না।। মৈত্রেয়ী”

আমার সামনে তখন খোলা ভিজিটর্স বুক। সেখানে সত্তর বছর আগের কলমকারি ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু পড়তে অসুবিধা হয় না। মংপুর বাংলোর বারান্দায় কাঠের মেঝের ওপরেই বসে পড়েছি আমি অমূল্য খাতাটিকে নিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়ছি। প্রথম পাতাতেই রয়েছে এই লেখাটা। স্বয়ং ‘মংপুর আত্মজা’র হস্তাক্ষর। পাশে দাঁড়িয়ে খর্বকায় মানুষটি। শিশির রাউত। আমার জন্যে নিজে থেকেই আলমারি থেকে ধুলো ঝেড়ে বার করে এনেছেন খাতাটা। মোটা চামড়ার বাঁধাই। তাতে রয়েছে এমনই সব মণিমুক্তো।

শিশির মানুষটি হাসেন কম। তাই চোখেমুখে তৃপ্তির চিহ্ন বোঝা দায়। কিন্তু এটুকু বুঝছিলাম, অনেকদিন পর এমন রবীন্দ্র-উৎসাহী কাউকে পেয়ে তিনিও সমান উৎসাহে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। শিশির এই ভবনের কেয়ারটেকার। এমনিতে কুইনাইন ফ্যাক্টরির কর্মী। সংগ্রহশালার দায়িত্ব পালন করেন নিজের মাসিক বেতনের খানিকটা অংশ ব্যয় করেই। ২০০৬ সালে মে মাসের আনন্দবাজার

পত্রিকায় দমদমের এক বাসিন্দা শ্যামল সেনগুপ্ত মংপু বেড়িয়ে এসে যে প্রতিবেদন লিখেছিলেন, সেখানে তিনিই এই তথ্য দিয়েছিলেন যে, ‘…মংপু হয়তো সেই পর্যায়ে পৌঁছত, যদি-না রোজ ৭৩ টাকা হিসাবে সপ্তাহে পাঁচ দিন (অস্থায়ী কর্মী) এক নেপালি যুবক এই বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।’

রবীন্দ্র ভবনের সামনে যখন গাড়ি এসে থামল, তখনও বুকের ভেতর ধুকপুকুনি। দেখা পাব তো কেয়ারটেকার ভদ্রলোকের? আমার কাজ ঠিকমতো করতে পারব তো? ভবনের উল্টো দিকেই গভর্নমেন্ট

কুইনাইন ফ্যাক্টরি। গাড়ির দরজা খুলে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। গেট খোলা। আশা জাগল, তাহলে হয়ত মিলবে অমূল্য রতন। সবুজে ঘেরা চারিদিকটা আশ্চর্য রকমের সুন্দর আর নিস্পন্দ। এ জায়গায় বৃদ্ধ মানুষটি কেন বারবার ছুটে এসেছেন শেষ বয়সে, তার অন্যতম কারণটা ভালোই বুঝতে পারছি। ভবনের পিছনটা ঘুরে সামনের দিকে যেতেই দেখতে পেলাম শিশিরকে। তখনই বোধহয় সবে তালা খুলেছেন। জিগ্যেস করলাম-‘আপনি কি এই ভবন দেখাশোনা করেন?’ উত্তর দিলেন-‘হ্যাঁ।’ ওই একটা ছোট্ট উত্তরেই সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হলাম। আরও বললাম-‘তাহলে আমাকে একটু হেল্প করুন। আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাজ করছি। আপনার সাথে কথা বলা আমার বিশেষ দরকার।’

শিশির তখন বারান্দার সামনেই চেয়ারের উপর রাখা কবির ছবিতে পূজার্চনা করার বন্দোবস্ত করছেন। আমাকে বললেন-‘আপনি একা আছেন?’

-‘না, সঙ্গে আরও পাঁচজন আছেন।’

-‘তাহলে উনাদের নিয়ে আসুন। আমি ততক্ষণে ঠাকুরকে একটু পূজা করে নিই। আমাদের তো এই একজনই ঠাকুর।’

বাকিরা তখন বাইরেটা দেখছিল। আমি ডাকলাম সকলকে। ফুল চড়িয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে পূজার্চনা বিষয়টা আমার পছন্দ হয় না একেবারেই, সেটা পৌরাণিক দেবদেবী হোন, কি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ভাবলাম এদেশের ধর্মভীরু এবং একইসাথে ধর্মোগ্র মানুষের হাত থেকে বাঁচতে হলেও অনেকসময়ে হয়ত পৌত্তলিকতার প্রয়োজন পড়ে। পৌত্তলিকতাটা যদি এক্ষেত্রে সুফল এনে দেয়, তাতে ক্ষতি তো নেই। আর শিশিরবাবুর সাথে প্রথম বাক্যালাপেই বুঝেছি, ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে রয়েছেন, অতএব তাঁর ‘প্রাণের ঠাকুর’কে তিনি ভক্তি নিবেদন যেভাবে খুশি করুন না, তাতে আমার আপত্তি থাকার তো কথা নয়। অন্তত এই আত্মবিস্মৃত জাতের মধ্যমেধার জাঁতাকলে পড়ে রোজ ‘রবীন্দ্রনাথ’কে যেভাবে তিলে তিলে মরতে দেখি, তাতে এই মানুষটি, যিনি কিনা কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই নিজ বেতনের অংশ খরচ করে রবীন্দ্রনাথকে আগলে রাখছেন, তাঁর পুজো করার অভ্যাসকে খুঁত বলে ধরতে যাওয়া আমারই চরম অপরাধ হবে।

বাঁচার কথা কেন বললাম, সেকথায় পরে আসব। আপাতত, কিছুক্ষণের সংগ্রহশালা ভ্রমণের পর্ব। জুতো খুলে ঢুকতে হয়। এ নিয়ম কার করা জানি না। তবে যিনিই করে থাকুন, কাজের কাজই করেছেন। ছোট্ট বাংলোটা এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার পেছনে এই নিয়মের অবদান ভালোই। বারান্দা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকের প্রান্তে কাচঘেরা ছোট্ট পড়ার ঘর। মেহগনি কাঠের ডেস্ক আর বাহারে টেবিল রাখা সেখানে। কে বসতেন, বলে দিতে হবে কি? টেবিল-চেয়ারের পিছনে মস্ত ইজেল। ছবি আঁকা পর্ব চলছিল সেই সময়। ইজেলের এক পাশেই কাচের বাক্সে রাখা হলুদ, কমলা, লাল পোস্টার রঙভরা কৌটো। শুকনো হয়ে জমে গেছে। হয়ত এখনও জল দিয়ে তুলে ব্যবহার করা যাবে। রঙের শিশি ছাড়া রয়েছে ওষুধের শিশিও। বায়োকেমিক ওষুধের চর্চা তাঁর শখ নয়, নেশা ছিল একপ্রকার। সে এমনই নেশা, যে, অনেকসময় কাছের মানুষদের অসুখ সেরে যাওয়ার পরও শুধু তাঁকে

খুশি করতে মুঠো মুঠো গিলতে হতো। স্নেহের অত্যাচার আর কাকে বলে!

শিশির সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন। পড়ার ঘরটা থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই শোয়ার ঘর। বিছানায় ব্যাকরেস্ট দেওয়া। শেষ বয়সে হাঁপানির সমস্যা হতো বলে পিঠে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিতেন, মৈত্রেয়ী দেবীর লেখাতেই একথা জেনেছিলাম। মিলে যাচ্ছে হুবহু। তবে বিছানার ওপরে আবক্ষ মূর্তিটা কেমন একটা বেমানান লাগছে। কারণটা কী? ‘রবীন্দ্রনাথের বিছানায় বসছি’-মার্কা হুজুগ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা নিশ্চয় নয়, কারণ মূর্তির উপস্থিতি বরং বিছানাটা কে ব্যবহার করতেন, সেই উত্তরটি ভ্রমণার্থীর কাছে পরিষ্কার পৌঁছে দিচ্ছে। শুধু যদি এইটা জানানোরই হয়, যে এই বিছানায় রবীন্দ্রনাথ শুতেন, সেটা জানানোর জন্যে এমন একটা মূর্তি গড়ার দরকার ছিল না।

ঘরের দেওয়ালে অজস্র ছবি। ফোটোগ্রাফ। শিশির সেসব দেখাচ্ছেন। কারা কারা আছেন ছবিতে, সেসব বলছেন। আর মাঝে মাঝেই ‘বাজিল কাহারও বীণা’ কিংবা ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়’। সুর তত নেই, কিন্তু তাতে মিষ্টত্ব আছে। নেপালি তুলির টান রয়েছে। শ্রদ্ধার কাছে সমস্ত খুঁত বুঝি ঢাকা পড়ে যায়।

শোবার ঘরের সাথেই লাগোয়া বাথরুম। বয়স্ক মানুষের বাথরুমের সুবিধার জন্যেই এই ঘরটা তাঁকে দেওয়া হতো বুঝলাম। বাথরুমেও লাল সিমেন্টের বাথটাবটায় অমন পিঠ ঠেস দেওয়ার ব্যবস্থা করা। বাথটাবের সাথেই তেল, সাবান রাখার খোপ। কোনোরকম অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকত মৈত্রেয়ী দেবীর। বাথরুমে বেশ কয়েকবার পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল সেসময়। তাই কবির স্নানের সময় তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও বাথরুমের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতেন মৈত্রেয়ী দেবী। কারণ হিসেবে তিনি লিখছেন-‘আমার মনে হতো, এত বৃদ্ধ মানুষকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে দেওয়া উচিত নয় এবং কাছাকাছি থাকা দরকার।’

শোবার ঘরের পাশে আরেকটি বড় ঘর। এই ঘরে সম্ভবত সেন দম্পতি থাকতেন। এখন সে ঘরে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি আর চিঠিপত্রের নিঃসঙ্গ যাপন। শিশির বলছিলেন-‘জানেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের চেয়ে আঁকা ছবির সংখ্যা বেশি।’ এ তথ্য সত্যিই জানতাম না। গানের মতো ছবিও যে দু’হাজার তা জানতাম, কিন্তু কোনটা বেশি তা নিয়ে ভাবার প্রয়োজনবোধ করিনি কোনওদিন।

সকলকে সবকিছু দেখানোর পর আমাকে শিশির বললেন-‘হ্যাঁ, এবার আপনি বলুন, আপনার কী প্রশ্ন আছে।’ ততক্ষণে আমি অবশ্য বুঝে উঠতে পারছি না, এখন ঠিক কী ধরনের প্রশ্ন করা উচিত। তবে আগেই

সুরেল বাংলোর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সুরেল বাংলোতে কবি প্রথমবার মংপুতে এসে দিন পনেরো ছিলেন। বাংলোটা ছিল বিশাল। দোতলা, দরজা ছিল একান্ন কি বাহান্নটা। ১৯৮৭তে জিএনএলএফ অভ্যুত্থানের সময় ধ্বংস করে দেয় বিদ্রোহীরা। সেই বাংলোর ছবি রয়েছে বারান্দার দেওয়ালে। ছবি তুললাম। সত্যিই বিলাসবহুল বাংলো ছিল, দেখলেই বোঝা যায়। শিশির আরও বলছিলেন-‘এ বাড়িটাকেও ভেঙে দিতে চেয়েছিল, কোনওরকমে বাঁচানো গেছিল তখন।’ জিএনএলএফ অ্যাজিটেশনের গল্প সুদীপের মুখেও শুনছিলাম গাড়িতে আসতে আসতে। ও তখন খুব ছোট।

অগত্যা শিশিরবাবুকে বললাম-‘প্রশ্ন কী করব বুঝতে পারছি না। আপনি বরং বলে যান। আমি শুনছি।’ অতএব, বলতে লাগলেন নানা কথা। বেশিরভাগই বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগজনিত কথার জিগশ পাজল। কালিম্পঙের সঞ্জিতার মতোই শিশিরেরও আক্ষেপ, বাড়িটাকে না সরকার থেকে করল কিছু, না বেসরকারি উদ্যোগে কিছু হল। এমনকি মৈত্রেয়ী দেবীর কন্যা, শ্রীমতী মধুশ্রী দাশগুপ্ত, যিনি দোলনা ডে স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী, তাঁর কাছে গিয়েছিলেন শিশিরবাবু। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। শোবার ঘরের দেওয়ালে ছোট্ট মধুশ্রীকে কোলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি রয়েছে। সেই ছবিটা দেখাতে দেখাতে একথা বলছিলেন শিশির।

বোকার মতো বলে বসলাম, ‘বিশ্বভারতী কোনওভাবে আগ্রহী নয়?’ কথাটা শুনে কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু সেই প্রথমবার হাসতে দেখলাম ভদ্রলোককে। হাসির মানেটা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা হল না। ২০১১ সালে নতুন সরকার আসার পর স্থানীয় কাউন্সিলরের সহায়তায় বিদ্যুত সংযোগ হয়েছিল, কিন্তু বিল মেটাতে না পারায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাহাড়ি অঞ্চল বলে পাখার দরকার অতটা পড়ে না, কিন্তু সন্ধে হলেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে যায় বাড়িটা।

তবে এসব অসহায়তার মাঝেও ভদ্রলোক কেবলই পুরনো কথা বলে তৃপ্তি সঞ্চয় করছেন। মংপুতে আসার সময় হাইওয়ে থেকে ডানদিকে ঘুরল আমাদের গাড়ি। একটা চড়াই রাস্তা সোজা উঠে যাচ্ছে যেখান থেকে সে জায়গাটার নাম রাম্ভি। আগে এই রাম্ভি থেকে গাড়ি আর উঠতে পারত না। পায়ে হেঁটে উঠতে হতো বাকিটা। তখন রবীন্দ্রনাথের যা বয়স, তাতে পায়ে হেঁটে পাহাড়ি রাস্তায় ওঠার কথা কল্পনাতীত। তাই পালকি অথবা ডুলিতে তাঁকে বসিয়ে নিয়ে আসতে হতো। শিশিরের দাদুও নাকি সেই ডুলি বহন করেছেন। বাবার মুখে শিশির শুনেছেন সেই গল্প। বাবাও এই বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন একসময়। আমি শুধু লক্ষ্য করছিলাম জলপাই রঙের গেঞ্জি পরে থাকা ভাবলেশহীন মানুষটিকে। রবীন্দ্রনাথকে বহন করার মতো দুর্লভ কাজের ইতিহাস যাঁর পূর্বপুরুষের রয়েছে, সেই কথা বলার সময়েও কোনও উচ্ছ্বাসের চিহ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের সাথে সর্বক্ষণ থেকে তাঁর বহুল-আলোচিত নির্লিপ্তিবোধ কি একবিংশ শতকের এই মধ্যবয়স্ক মানুষটির মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে?

সেন পরিবারের অজস্র ছবি রয়েছে দেওয়ালে। ফ্রেমে বাঁধানো। সব ছবিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্রে ওই মানুষটি। মৈত্রেয়ী দেবীর মেজ বোন চিত্রিতা দেবী এবং মাসি সুব্রতা দেবীকেও দেখলাম কয়েকটা ছবিতে। রয়েছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবীরাও। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে বলেছিলেন মংপু স্বর্গে পরিণত হয়েছিল, তা যে সর্বৈব সত্যি, ছবিগুলো দেখেই বুঝছিলাম। নানা মুহূর্তের ছবি। কোনোটায় কবি গাড়ি থেকে নামছেন। তাঁর জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করছেন দুই বোন। বেশ অনেকগুলি ছবিতে রবীন্দ্রনাথ লেখায় বা ছবি আঁকায় মগ্ন, পিছনে দাঁড়িয়ে তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছেন মৈত্রেয়ী দেবী। ছবিগুলি কে তুলেছিলেন তা জানতে পারলাম না। শিশিরেরও জানা নেই। তবে তাঁর পড়াশোনার ভার সত্যিই ঈর্ষণীয়। সাধারণত, আমরা এই ধরনের সংগ্রহশালার দায়িত্বে যেরকম কেয়ারটেকারকে দেখে অভ্যস্ত, তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান এই বেঁটেখাটো, প্রকৃত রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষটির। একটি ছবিতে মৈত্রেয়ী-ভগ্নী চিত্রিতাকে দেখিয়ে বলছেন-‘ইনি হচ্ছেন চিত্রিতা দেবী। ‘ন হন্যতে’ পড়েছেন তো? ইনিই ওয়ান অফ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ছিলেন।’

তারপরেই বার করে দিলেন ভিজিটর্স বুক। ‘নিন, কাউকে দেখাই না এসব। আপনি এত কিছু জানতে চাইছেন, তাই আপনাকেই দেখালাম।’ ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’-এর পরিশিষ্টের একদম শেষ দিকে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন-‘মংপু যে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে তা সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখবার টেবিলের উপর যে স্মারক খাতাখানি রয়েছে তার পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়-দেশ বিদেশের মানুষ-পরিব্রাজক, পথিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়েছে, আনন্দ পেয়েছে, তীর্থযাত্রার তৃপ্তি পেয়েছে। খাতাখানি চীনা, জাপানী, জার্মান ও ফরাসী নানা ভাষার লেখায় পূর্ণ হয়ে বিশ্ব কবির দরজায় বিশ্বের অভিনন্দনে প্রতিদিন পূর্ণ হয়ে উঠছে।’

সেই খাতা শিশির আমাকে বার করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে সাধারণ ভ্রমণার্থীর চেয়ে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুর দাম অনেক বেশি। তাদের জন্য তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করবেন, তারা যত নগণ্যই হোক না কেন। সেই খাতার প্রথম পাতাতেই রয়েছে মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা। তার ছবি আমি দিয়ে দিলাম পাঠকদের জন্য। মৈত্রেয়ী দেবীর পরেই যে মানুষটি জড়িয়ে রয়েছেন কবির শেষ জীবনের পাহাড়-যাপনের ছত্রে ছত্রে, সেই প্রতিমা দেবীর মুক্তাক্ষর। তারিখ ৫ই আষাঢ়, ১৩৬১।

শিশিরের বয়স পঞ্চাশের আশেপাশেই। তাঁর ছেলে মাঝে মাঝে এসে বাংলোর দেখাশোনা করে, কিন্তু সে বাবার মতো অত ইতিহাসকে বাঁচাতে আগ্রহী নয়। শিশিরের চিন্তা, তাঁর অবর্তমানে কে-ই বা দেখবে সংগ্রহশালাটিকে। যদি কেউ আসেও, সে কি তাঁর মতো এত যত্ন নিতে পারবে?

চিন্তায় ডুবে থাকেন মানুষটি। কিন্তু যতদিন তিনি আছেন, ততদিন কবির গায়ে একটি আঁচড় লাগতে দেবেন না, এমনই তাঁর সঙ্কল্প। ভালো থাকুন শিশির।