১

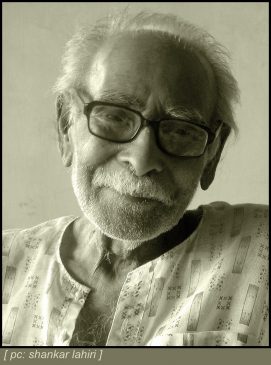

“সময়, আমাদের নশ্বরদের জন্য তৈরী একটি মায়া—দেখতে না দেখতে, স্বাদ নিতে না নিতে ফুরিয়ে যায়”– লিখেছিলেন কবি মণীন্দ্র গুপ্ত– বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রবীণ কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক। কবিদের মনোজগত নিয়ে আমার সাম্প্রতিক ছবিতে তিনিঅংশ নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে ওঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন কেটেছিল আমার আড্ডায়,আলোচনায়। জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে। নবতিপর এই প্রাজ্ঞ মানুষটি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন তাঁর তারুণ্যে; এই বয়সেও অম্লান তাঁর আন্তরিকতা, সারল্য, কৌতূহল, স্বীকারোক্তি, অন্বেষণ, ভাবনা ! বলেছিলেন, সব কিছু নতুন করে ভাবতে হবে আবার, ভুলে যেতে হবে আমরা মানুষ ; আমরা আসলে অন্য যেকোনও প্রাণীর মতোই। একটি কবিতায় লিখেছিলেন, “তুমি বহু প্ররোচনা দিয়েছিলে, তবু যে এখনো বেঁচে আছি, তার পবিত্র কারণ : সম্পূর্ণত আমিও মানুষ নই –পাখি সিংহ মক্ষিকা এমনকী কেঁচোর সমবায় – স্বপ্নে উড়ি, ক্রুদ্ধ ফুঁসি, বাক্স ভরি, স্পর্শাতুর মাটিতে সেঁধুই”।দীর্ঘ জীবনের শেষপ্রান্তে, মৃত্যুর মাত্র বছর দুই আগে,ইংরিজী ২০১৫-‘১৬ সালে, তাঁর সাথে আমার প্রথম আলাপ। খুব অল্প সময়ে, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে বেশ আপন করে নিয়েছিলেন। উপহার দিয়েছেন ওঁর ঝকঝকে ‘গদ্যসংগ্রহ’, প্রথম পাতায় লিখে দিয়েছেন ‘শংকরকে, সস্নেহে, মণীন্দ্রগুপ্ত’। আমাদের কথা শুরু হয়েছিল কবেকার জামশেদপুর, কৌরব আর পূরবী মুখার্জীর স্মৃতি নিয়ে।

মণীন্দ্র : আমার সত্যি খুব অবাক লেগেছিল যে ওখানে বসে, জামশেদপুরে বসে, কোলকাতার সাথে সম্পর্ক রেখে, পূরবী মুখোপাধ্যায়ের সাথে যোগাযোগ রেখে, কৌরব! উনি তো ঘরোয়া মহিলা একদিক থেকে… কিন্তু আপনাদের যেন একত্র করে রেখেছিলেন।

আমি : বিষ্ণুদা ওঁর হাসব্যান্ড ছিলেন, ডঃ বিষ্ণু প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাবা ছিলেন খুব নামী ডাক্তার, ডঃ ব্রহ্মপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মারা গেছেন সব। বিষ্ণু দা মারা গেছেন। পূরবীদি তার আগেই ক্যান্সারে মারা গেছেন। অনেক দিন হোল, সেই আশির দশকে।

মণীন্দ্র : কষ্ট পেয়েছিলেন কি ?

আমি : ওঁর…সেই সময় তো ওষুধ সেইরকম ছিলো না,… ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছিল। মারা যাওয়ার দু’তিনমাস আগেও আমরা ভুবনমেলা করেছিলাম জামশেদপুরে, কৌরব থেকে। খুব সুন্দর মেলা হয়েছিল।

মণীন্দ্র :আর কমলের তো নানারকম আইডিয়া। ভালোপাহাড় করেছে। (হেসে) আমি খবর রাখি।

আমি : আপিনি সেইসময় কৌরব পত্রিকা পড়তেন ?

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, পড়তাম তো। আমাদের চোখের সামনে বেরল। কমল যখন দাড়িটাড়ি সবে রাখতে শুরু করেছে, ফর্সা টুকটুকে ছেলে।

আমি : হ্যাঁ, টুকটুকে ছেলে ছিল সেই সময়। সেই আশির দশকেই কৌরব শ্রেষ্ঠ লিটিল ম্যাগাজিনের পুরস্কার পেল।

মণীন্দ্র : খুব প্রাণ ছিল।

আমি : হ্যাঁ, খ্যাপামি ছিল নানা রকমের। খুব প্যাশনও ছিল। প্রত্যেকটা সংখ্যা…

মণীন্দ্র : খুব ভালো লাগতো। বোঝা যেত। স্বভাবটা বোঝা যেত।

আমি : আপনি সেই সময় কৌরবে কি কখনো লিখেছেন ?

মণীন্দ্র : না বোধ হয়। কিন্তু আমি পড়েছি।

আমি : আমরা কৌরবে যে পঞ্চাশের দশকের কালেকশান করেছি, তার মধ্যে তো আপনার চারটে কবিতা আছে।

মণীন্দ্র : তাই ?

-আমার মনে পড়ে গেল ওঁর ঐ চারটে কবিতার মধ্যে একটা, যার নাম ‘শিলচরের গল্প’। ঐ কবিতার একদম শেষে আছে :

‘দু আনায় সিনেমা, দু আনায় ফাউল কাটলেট-- তবু বান্ধবীহীন, সহপাঠীহীন আমাদের সেই কিশোরকাল খেলার মাঠে হঠাৎ হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠত। সন্ধ্যায় বরাকের তীরে একলা বসে ভাবতাম, সাধু হয়ে যাব। আবার জীবনকে আমি এবং আমাকে জীবন নানা রকম কুপ্রস্তাব দিয়ে তছনছ করে দিত।’

আমি : আপনার ‘অক্ষয় মালবেরি’কয়েকদিন আগেও পড়ছিলাম আবার। তার মধ্যে ফৌজি জীবন, লাহোরের সেই ফৌজি ছাউনির গল্প । দারুণ। ওটা কোন সময়ে লেখা ?

মণীন্দ্র : লিখেছি এখানে এসে। প্রথম পার্টটা হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে, দ্বিতীয় পার্টও। তৃতীয়টা এই বাড়িতে। মজার ব্যাপার আছে, আমি যে বাড়িতে হিন্দুস্থান পার্কে ছিলাম ওটা হচ্ছে নন্দলাল বসুর বাড়ি। নন্দলাল বসুর দুই ছেলে, একজন বিশ্বরূপ বসু, একজন গোরা বসু। বিশ্বরূপ বসুর ভাগটাতে আমরা ভাড়া নিয়ে ছিলাম।

আমি : এই সেদিন আনন্দবাজারে দেখলাম নন্দলাল বসুকে নিয়ে একটা লেখায় ঐ বাড়িটার কথা আছে।

মণীন্দ্র : তাই ?

আমি : ঐ হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িটার কাছাকাছি একটা নারকেল গাছ নিয়ে আপনি লিখেছেন : ‘অবাক কান্ড, এই ষাট বছর পরেও দেখছি সেই গাছে এখনও কোকিল ডাকে, চিল এসে বসে, তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক দেয়।’ মানে, তরুণ বয়সে প্রথম যেমন দেখেছিলেন, অত বছর পরেও তেমনি। তো, এই প্রবাহিত জীবনের কথা সবই স্মৃতি থেকে, নাকি ডায়েরি মেন্টেন করতেন ?

মণীন্দ্র : না আমি ডায়েরি রাখিনি। সব স্মৃতি থেকে। আমার কাছে সব পরিষ্কার এখনও।

আমি : দারুণ !…আর কবিতা লিখছেন কিছু ?

মণীন্দ্র : কবিতা লিখতে হয়। অনেকে চায়টায় তো। আসলে, কবিতা এখন ভালো হয় না, আসে না।… (হেসে) লোকেরা ভাবে একটা বুড়ো মানুষ, থাকা দরকার।

আমি : হো হো হো…।

মণীন্দ্র : (হেসে) বুঝতে পারি।

আমি : এখনকার কবিতা যা লেখা হচ্ছে,আপনার কী মনে হয়, নতুন কিছু লিখতে পারা যাচ্ছে এখন ?

মণীন্দ্র : নতুন যদি ভেতরটা হয়, কিছু যদি স্ট্রাইক করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লেখাটা নতুন হয়ে ওঠে। আমি লক্ষ করে দেখেছি কবিতা আসছে না আসছে না, হঠাত হয়তো কিছু একটা ঘটলো, কয়েকটা কথা শুনলাম, কাগজে কোনও খবর দেখলাম, হঠাত বেশ একটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লেখাটাও হয়, আর লেখাটা নতুনও হয়। -আসলে যে লোকটা লিখছে সে নতুন হোল কিনা । আর, দিনে দিনে, ঘন্টায় ঘন্টায় আমরা নতুন হতে পারি । অথবা বছরের পর বছর আমরা পুরোনো হয়ে হয়ে হয়ে, মানে, সেই রাস্ট পড়ে যেতে পারি। কিন্তু একা বুঝলাম আমার কবিতাটাকে, আর কেউ বুঝলো না; তাহলে কি সেটা গণ্য করা হবে?

আমি : এখন কিভাবে সময় কাটে আপনার ?কী করতে ইচ্ছে করে ?

মণীন্দ্র : এখন গপ্পোটপ্পো করা, এই হাল্কা কথাবার্তা বলা…

আমি : মানে খুব পরিচিত অন্তরঙ্গ কেউ হলে,… সেই রকম ?

মণীন্দ্র : অপরিচিত হলেও আমার খুব অসুবিধে হয় না; পরিচিত হতে কতক্ষণ লাগে ?মানে, একরকম মন হ’লে পরে তবে…

আমি : হ্যাঁ, ওইটা হতে হয়।

মণীন্দ্র : এই যেমন আপনি বললেন যে নানারকম বাতিক আছে, -আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হল।

আমি : বাতিক, পাগলামি, এইসব নিয়েইতো। কৌরবেও এইসবই ছিল।

মণীন্দ্র : তাছাড়া জীবন কাটানো যায় না।

২

‘অক্ষয় মালবেরি’ বইয়ের শুরুতেই উনি লিখেছেন : ‘শত শরদ মানুষের আয়ু। কিন্তু দুঃখী-সুখী-ভ্রষ্টাচারী ততদিন বাঁচে না।’ আমার মনে হয়েছিল, আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ ওঁর সামনে আমি বসে আছি, মুখোমুখি। একে একে মনে পড়ছে, বইয়ে পড়া ওঁর জীবনকাহিনীর নানা অধ্যায়। মাত্র দশ মাস বয়সে মাকে হারিয়েছিলেন তিনি, মায়ের সাথে চেনাশোনা ভালোবাসা হবার আগেই। মা মারা যাবার কয়েক বছর পরে শিশু মণীন্দ্র ঠাকুমার সাথে কলকাতায় এসেছিলেন, দাদুর বাড়িতে। একদিন সেই শিশুকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন দুই বেয়ান— ওঁর ঠাকুমা আর দিদিমা। সেদিন গঙ্গায় ডুব দিয়ে তিন সত্যি করিয়ে, ঠাকুমা শিশুর দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন দিদিমার হাতে। সেই মতো, ঠাকুমার মৃত্যুর পরে সাত-আট বছর বয়স থেকেই শিলচরে গ্রামের বাড়িতে দিদিমার কাছে মানুষ। শিশুকালের সেইসব নির্বাক শোক, গভীর ও গোপন এক অভিমান– নিজেকে সর্বদাই মনে হয়েছে পরিত্যক্ত– ‘ফসল কেটে নেওয়া খড়ের ভেতরে যেমন শুকনো দুঃখ জন্মায়’– চেতনার গভীরে, অবচেতনের স্তরে স্তরে যা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। জীবনকাহিনীতে লিখেছেন: ‘ভিতরে একা, সুখী না, দুঃখীও না। দশদিকে অসীম শূন্য, আর চিররহস্য।’

আমি : আপনাকে দিয়ে একটা কবিতা পড়াবো। আপনারই কবিতা, আপনি পাঠ করবেন এখন।

মণীন্দ্র : আমি পড়তে পারি না। আমার গলা এখন…

আমি : এই গলাই যথেষ্ট গলা।

মণীন্দ্র: ‘কবিতা পাঠ : দেবিতমা সরস্বতী’

পীন পয়োধরা দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে আমি কবিতা লিখতে বসেছি। স্বর্গ ও মর্তের সীমান্তবর্তী জনবিরল এলাকায় পোড়ো এক বাড়িতে তিনি একাকিনি বাস করেন। সারা দিনরাতে একবারই, শুধু সন্ধের আগে তাঁর রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ওঠে। ফরসা, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, আফগান চোখমুখ দেবী তম্বুরা বাজিয়ে গান করেন – রাত্রির মধ্যে সেই অজানা ভাষার গান পথ খুঁজে খুঁজে অনেক দূরে চলে যায় - শোনার জন্যে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া কোনো যুবক নেই। শুধু বনধুঁধুল জাতীয় একপ্রকার সহজলতা জ্যোৎস্নায় আলোছায়ার ফাঁস বোনে।

( পীন পয়োধরা তো বটেই, কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লেগেছিল। যেমন, ঐ সন্ধের ঠিক আগে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ওঠা। আর ঐ আফগান চোখমুখ, এবং তানপুরার বদলে তম্বুরা শব্দটির বিষাদ। আমি মন দিয়ে শুনতে থাকি কবিকন্ঠে কবিতাপাঠ। অনুভব করি, সেই এক লোকালয়ে, সেই এক শ্রাবণের বিকেলে, পুকুরের জল ছিল কুসুম কুসুম গরম। )

ওগো বিষাদদেবী সরস্বতী, নিরর্থক শব্দে কবিতা লিখে আমার খাতা ভরে গেল। ওগো বনধুঁধুল লতা, তোমার মতো আলগা ফাঁস দিতে গিয়ে গিঁটে গিঁটে ভরে গেল ডাল। শ্রাবণের বিকেলে আজ গ্রামের পুকুরে নেমেছি –জল কুসুম কুসুম গরম, ঠান্ডা হাওয়া বইছে। গরম বাতাসার মতো আমার চারদিকে বৃষ্টির ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ছে। ছেঁড়াখোঁড়া, অক্ষরে অক্ষরে কালি হয়ে যাওয়া কাগজের ফাঁক দিয়ে আজ কখন যেন চাঁদ উঠবে।

মণীন্দ্র : আমার একটা পত্রিকা ছিল, ‘পরমা’ ব’লে। কমলকে জিগ্যেস করবে, কমল বলতে পারবে। আগের খুব পাতলা কাগজ, কারণ পকেটের পয়সা দিয়ে করতে হোত। তো, কিছুদিন চালাবার পরে আমার একটু একঘেয়ে লাগলো। তখন আমার মনে হোল যে একটু বড় লেখকদের থাকা দরকার। সলিড কোনও গদ্য। তো, কী করা যায়? একটা ইয়ে হোল যে ওটা কবিতার কাগজ ছিল। তো কবিদের ছেলেবেলাটা যদি তারা নিজেরা লেখে। তার কারণ একটা কবি হতে গেলে সে ছেলেবেলা থেকে যা সংগ্রহ করেছে সেইটে জানা দরকার। তাহলে আমরা ভাল করে বুঝতে পারবো তার লেখা। আমি কয়েকজনকে সিলেক্ট করলাম যে এঁরা লিখবেন আরকি। অরুণ মিত্রকে দিয়ে শুরু করলাম, যে আপনার ছেলেবেলা,ধরুন ঠিক বয়হুড পর্যন্ত আপনি খোলামেলা ভাবে লিখুন। বড় লেখা হওয়া চাই। তো সবাই লিখলেন। এখন, কয়েকজন লেখার পরে,পাঁচ-ছজন লিখেছেন।

আমি : ওটা ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে ?

মণীন্দ্র : দেবদাস, নির্মল হালদার অল্পবয়েসী… কিন্তু তারপরে আমার মনে হল,যে আমিও লিখি না,বেশ তো আমিও ঢুকে যাই এর মধ্যে। তখন এই অক্ষয় মালবেরি ফার্স্ট পার্ট লেখা হল। ওটা বেরিয়েছিল এইট্টিওয়ানে। তখন আমার বয়স প্রায় ষাট।এবং মনে করতে করতে আমি দেখলাম যে আমার সব মনে আছে। তো ওর মধ্যে একটা দৃশ্য আছে,আপনি পড়েছেন যখন,যে আমি শুয়ে আছি,কথা বলতে পারিনা, আমার পাশ দিয়ে কতগুলো পা হাঁটাহাঁটি করছে। মানে,পুরো যে গলা তুলে পুরো লোকটাকে দেখবে সে অবস্থাও নেই। একেবারেই মুখ থোবড়ানো অবস্থা। তো,এইভাবে কিন্তু ওটা তৈরী হয়েছিল। আমার উদ্দেশ্যটা ছিল যে একজন লোক যে কবিতা লিখছে, পরবর্তীকালেসে কীভাবে তৈরী হল সে নিজের মুখেই সেটা…

আমি : খুব সুন্দর। ক্রোনোলজিকালি শুরু করেছিলেন। তাই না ? সেই গ্রামের বাড়িতে আপনার জন্ম হল,দাইমার হাতে, – সেখান থেকেই বর্ণনা আছে।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ। মানে, আমার যতদূর স্মৃতিটা যায়। আচ্ছা এখন আমি নিজে,আমার মনে হয়, স্মৃতিটা তো গেছেই, কিন্তু, হয়তো আমি সমস্তটা পরে কখনো কিছুটা শুনেছি। সেটা আমি স্মৃতি বলে নিয়ে নিয়েছি।

আমি : এক এক সময় মনে হয় অক্ষরের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, অনেক কিছুই অক্ষর দিয়ে পুরোটা আমি বোঝাতে পারি না।

মণীন্দ্র : একটা কথা বলবো ? অক্ষরের সীমাবদ্ধতা আছে, আবার সেই সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে। আমি একটা,শচীন দেবের একটা গান আছে না, ‘মন দিলো না বধূ’ ?

আমি : হ্যাঁ, হ্যাঁ,… ‘মন নিলো যে শুধু’।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ। তাতে তবলা বাজিয়েছিলেন কি সাম নন্দী, খুব নাম করা । (রাধাকান্ত নন্দী, যিনি পরে মান্না দের সঙ্গত করতেন) বাজিয়েছেন প্রচুর। উনি কিরি-তে একটা শো করলেন। তো উনি করেছেন কি, একটা চ্যালাকাঠ, এই যা দিয়ে উনুন ধরানো হয়, সেই চ্যালাকাঠ বসিয়ে বসিয়ে এক যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন। কিচ্ছু না, একেবারে, কি বলব, তাকে যন্ত্র না বলাই ভালো। এবং দেখিয়েছিলেন যে ওতে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা আসে। ওটা ঐভাবে উনি সেট করেছেন। ওঃ!

আমি : ক্রিয়েটিভ মাইন্ড ।

মণীন্দ্র : খুব ক্রিয়েটিভ। এবং তার ভেতরে একদম ঢুকে গেছেন। এবং বাজালেন। আমরা বুঝতে পারলাম উনি বাজাচ্ছেন একটা সুর, একটা গত্। ঐ তবলা লহরা বাজায় না ? ওই রকমই ।

আমি : ও, একটা সোলো প্রোগ্রাম।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ। একা নিজে বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। তো, তখন আমি ভাবলাম যে এতখানি বাধা, প্রতিবন্ধকতা, সেইটে তো পেরিয়ে সুর উঠলো ওপরে! -সুতরাং অক্ষরের যেমন আছে, বেরিয়েও যেতে পারে।

আমি : তাইতো । সেইটা নাহ’লে আর অক্ষর এতদিন অ-ক্ষর থাকে কি করে ?

মণীন্দ্র : সেই।

আমি : হ্যাঁ, সেটা আছে। কিন্তু সিনেমার জগতে যেমন…, আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমার পরবর্তী সিনেমায় চার-পাঁচজন তরুণ কবিকে নিয়ে কাজ করছি। কবিমনের গভীরে যে সৃষ্টিশীল আলো ছায়া রহস্যময়তা, তাই নিয়ে আমার এই এক্সপ্লোরেটরী ছবি। এই ছবিতে আপনাকে নিয়েও আমার কাজ আছে।

মণীন্দ্র : (দৃষ্টিতে বিস্ময়, ক্রমে মুখে হাসি) খুব ভালো। খুব সুন্দর ভাবনা। সিনেমার অনে…ক সুবিধে আছে।

আমি : অনেকগুলো ডাইমেনশান্স নিয়ে কাজ করা যায়, তাই না ?

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, অনেক, অনেক। লোককে ভাবতে হয় না, ভাবিয়ে ছাড়ে।

আমি : আপনার ‘নুড়ি বাঁদর’ উপন্যাসটা পড়ে ফেলেছি। খুব সুন্দর লেখা। নতুন রকমের। ওই পাহাড়ি ছাগলগুলোর নাম ‘আইবেক্স’ নাকি ? আমাদের দেশে ওর কোনও নাম নেই ? -পাহাড়ি ছাগল বলে হয়তো।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, পাহাড়ি ছাগল। ওর প্রায় সাত আটটা ভ্যারাইটি আছে, হিমালয়ে। আল্পসে আছে আবার অন্যরকম। একটু অন্যরকম।

আমি : এদের আপনি সামনাসামনি দেখেছেন ?

মণীন্দ্র : না, আমি পড়েছি।

আমি : কিন্তু খুব সুন্দর ব্যবহার করেছেন।

মণীন্দ্র : আর ওরা দেখতে খুব সুন্দর। মানে, বাইরে থেকে সব ফটোগ্রাফাররা আসে, এসে ছবি তুলে নিয়ে যায়। আমরা খবর রাখিনা, কিন্তু বাইরের লোকেরা এসে এসে করে যায়।

আমি : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তো।তারপর স্নোলাইন নিয়ে লিখেছেন। যেখানে অর্কিড ফোটে। পাহাড়ের এক একটা লেভেল নিয়ে বলেছেন। তারপর নুড়ি বাঁদর যেভাবে তৈরী হচ্ছে, … ঐ যে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে, আর কিভাবে একটা নুড়ি পাথর তার মধ্যে পড়ে গেল।

মণীন্দ্র : জলে পড়ে গেল।

আমি : প’ড়ে গিয়ে কিভাবে যেন একটা, … মিরাকুলাসলি, সেটা বাঁদর হয়ে গেল !

মণীন্দ্র : সাঁতার কাটছে, নুড়ি পাথর।

আমি : সেটা ওখান থেকে, অন্য প্রান্ত দিয়ে হঠাৎ বেরোলো যখন,

মণীন্দ্র : (হেসে) তখন সে বাঁদর হয়ে বেরলো। (চোখ পিটপিট ক’রে দেখালেন) ।

আমি : এবং এটা বলতে গিয়ে আপনি মহাভারতের কাহিনী নিয়ে এসেছেন।মহাভারতে, সেই যেখানে পাহাড়ের নাম ছিলো কোলাহল।

মণীন্দ্র : কোলাহল পর্বত। আর একটা নদী…

আমি : খুব সুন্দর এসেছে। এবং তারপর সেই বাঁদরের জীবন, সে গুরুর কাছে যাচ্ছে, ব্রহ্মজ্ঞান জানতে চাইছে…

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, কিন্তু সে বাঁদর। মানুষের মতো নয়।

আমি : শেষে সে একজন বাঁদরিনীর প্রেমে পড়ছে, সন্তানও হচ্ছে।

মণীন্দ্র : আমি দেখলাম যে এভাবে ছাড়া আমি এক্সপ্রেস করতে পারবো না। মানুষের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব সীমিত। তাই আমি মানুষ নিয়ে লিখলে একদম ফেল করতো। (হেসে) ভাবলাম, বাঁদরের ঘাড়ে চাপাই তবে।

আমি : হো হো হো । কিন্তু ওটা পড়েই বোঝা যাচ্ছে যে বাঁদর নিয়ে কথা হচ্ছে না।

মণীন্দ্র : (হেসে) কারণ, আমি তো মানুষ।

৩

লেখা ছাড়াও সিনেমা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য তাঁর প্রিয় বিষয়। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-কে নিয়ে তাঁর বই ‘রঙ কাঁকর রামকিঙ্কর’। নিজের প্রায় সব বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি নিজেই রচনা করেছেন। এঁকে দিয়েছেন পরিচিত অনেকের বইয়ের মলাটও। আমাকে একদিন দেখিয়েছিলেন তাঁর যৌবন বয়সের আঁকার খাতা। স্কেচ, ইঙ্ক ড্রয়িং, ডট পেনে আঁকা। ক্যানভাস কাগজের ওপরে কখনো জল রঙ, ওয়াশ ড্রয়িং। পঞ্চাশ বছর আগেকার আঁকা, নেপালী কাগজের ওপরে জলরঙ। পাতলা টিস্যু পেপারের মত সেই কাগজের ওপরে নারীর মুখ, সবই প্রোফাইলে। একটা ছোট্ট ডায়েরী এনে দেখালেন, পাতাগুলো রুলটানা, কর্কশ বাদামী, তার ওপর পাতায় পাতায় পোস্টকার্ড সাইজের ছবি সাঁটা। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আঁকা সব। বললেন, “রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো মেয়ের নাম রেখেছিলেন। ওঁর কবিতায় আছে, মহুয়াতে। বাইশ তেইশটা মেয়ে। উনি করেছেন কি, মেয়েদের এক একটা নাম দিয়েছেন, আর তাদের স্বভাব অনুযায়ী এক একটা কবিতা। তো আমি ভাবলাম যে ওদের ছবি আঁকি”।

– আমার মনে পড়লো, প্রথমবার ‘মহুয়া’-র কবিতা পড়ার স্মৃতি নিয়ে উনি লিখেছেন : ‘আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক শরীরে-মনে একজন বয়স্ক পুরুষের উদাসীন আর প্রতীক্ষমাণ আত্মা ছড়িয়ে যেতে লাগলো। স্তব্ধ প্রচেষ্টাহীন কমলারঙের গোধূলিগগন আমি অনুভব করি, কিন্তু পৃথিবীপারের পিয়ালতরুর মতো মেয়েটিকে চিনিনা, আমার তুচ্ছতা নিয়ে তাকে কাছে এনে ভাবতে সাহস পাই না, দূরের আবছায়াতে কল্পনা করে চলি’। -মহুয়ার কবিতা পড়েই ক্রমশ কবিতার অলৌকিক শক্তি টের পেয়েছিলেন মণীন্দ্র। সেখান থেকেই তৈরী হয়ছিল ভবিষ্যতে কবি হয়ে ওঠার, কবিতা লেখার দিকে মন দিতে পারার সম্ভাবনা।

আমি : এই যে পোস্টকার্ড সাইজের, …এগুলো তো সব ওয়াশ ড্রয়িং।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ। এইগুলো আমি যখন দার্জিলিংয়ে । কাগজকে জলে ভিজিয়ে তার ওপর একটু একটু করে রঙ ফেলে… । আমাকে নন্দলাল বলেছিলেন, … একবার গিয়েছিলাম ছবি আঁকা নিয়ে ।

আমি : নন্দলাল বসুর কাছে ?

মণীন্দ্র : অনেক আগে, তখন আমার বয়স কম।আমি জিগ্যেস করেছিলাম নন্দলাল বসুকে যে, দেখুন আমি কতকগুলো জিনিষ আঁকতে চাই, যেমন ধরুন জ্যোৎস্নারাত্রির আলো। পারি না, কালো হয়ে যায়, কিম্বা ফ্যাকফ্যাকে সাদা হয়ে যায়। হয় না। – আমাকে কি বললেন জানেন ? বললেন, ‘আমিও পারি না, ওরকম হয় না। তুমি কালো আর সাদা দিয়ে আলোটাকে ফোটাতে পারো, কিন্তু সেটা কি আলো ফুটলো ? ফুটলো না। সেটা হচ্ছে, সাজেশানটা ফুটলো। ওসব হয় না, আমি দেখো এতকাল ধরে চেষ্টা করছি, এখন বাচ্চাদের মত করে ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। ও অন্য রকম। তোমার হবে না এখন।’

আমি : আচ্ছা, আমরা একটু আগে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে বলছিলাম। কিছুটা মাইক্রো লেভেলে যে সিমেট্রি। …আমি সেদিন চিনির বড় কৃস্টালের কথা বলেছিলাম আপনাকে।

মণীন্দ্র : সুগার কিউব ?

আমি : না না, দোকানেই পাওয়া যায়। আমি নিয়ে আসবো, দারুণ সুন্দর। ওই হল ‘সেলফ অর্গানাইজিং অ্যান্ড প্যাটার্ন সিস্টেম’।তবে একদম সিমেট্রিক্যাল। সংখ্যার মধ্যেও কিন্তু এমন সৌন্দর্য রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিতে ম্যাক্রো লেভেলে রয়েছে আন্সিমেট্রির সৌন্দর্যও।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, অন্যরকম । এবং ফর্মেশানও। … তো অনেক সময় মনে হয়, এর জন্যে অভ্যাসটাও দায়ী। ওই আন্সিমেট্রিক্যালকে এনজয় করার জন্যেও একটা অভ্যাস থাকা দরকার। – মনে হয়।

আমি : হ্যাঁ ঠিকই। খুঁজতে হবে, নানাভাবে সৌন্দর্যকে …

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, সৌন্দর্য রয়েছে অনেক ।

এরকমই অনেক সৌন্দর্য আমি টের পেয়েছিলাম ওঁর ‘অক্ষয় মালবেরি’ বইটা পড়তে পড়তে।লক্ষ্য করেছিলাম, ছেলেবেলা থেকে অতি ছোট, একলার মতো, সুন্দর ও নিভৃত একটা কুটির বানাবার ঝোঁক ছিল ওঁর। হাঁসের খোঁয়াড়ের মতো, ঢাকনা খোলা কফিনের মতো, বিড়ি বাঁধার নীচু ঘরের মতো, সারেঙের কেবিনের মতো। সেই সূত্রে লিখেছেন, বয়ঃসন্ধিকালে পৌষসংক্রান্তির উৎসবে বন্ধু আর তার বোনের সাথে রাত কাটাবার কাহিনী। পাতায় ছাওয়া ‘মেড়ামেড়ির ঘর’ এমনই এক নিভৃত সুন্দর, ছোট্ট আশ্রয়। লতাপাতার ঘর বানিয়ে, সেখানেই সন্ধেবেলা একসাথে মাংস লুচি খাওয়া।তারপর বেশি রাতে বারবাড়ির ধবধবে বিছানায়। সারা রাত উত্তেজনায় নির্ঘুম। কারণ, মন কেবলই চলে যায় বিছানায় দুহাত দূরেই এক বালিকার দিকে, গরম জামার নীচে তার সাদা হাল্কা টেপ ফ্রক, লম্বা চুলের বিনুনী, মুখে কোল্ড ক্রীম। রাতের ফুলের মতো তার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। বালিকার নাম ‘অলি’।

সত্যিই অনেক সৌন্দর্য আর কত যে আশ্চর্যে ভরা রহস্যময় তাঁর মনোজগত, যা ব্যক্ত হয়েছে ছবিতে, কবিতায়। অনেক চিত্র, চিত্রকল্প, প্রকৃতি, উলম্ব বৃক্ষ, উদ্ভিদ। রূপোর স্তম্ভের মতো নারী।

‘দেবী ও ভাস্কর’ নামক কবিতায় যেমন লিখেছেন –

“অনেক দিন আগে, দৈবের বশে, কলাভবনের ছাত্রী জয়া আপ্পাস্বামী রূপোর স্তম্ভের মতো উল্লম্ব ইউক্যালিপটাস গাছেদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই পুরোনো দিনের আশ্রমে কত যে আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটে যেত”।

ওঁর সমস্ত জীবনটা জুড়েই রয়েছে অনেক আশ্চর্যের ব্যাপার। তার মধ্যে সবচেয়ে কালারফুল অধ্যায়টি হল লাহোরে ফৌজি জীবন। এক জায়গায় লিখেছেন : ‘স্কুলের পরে কলেজ, তারপরে চাকরি, -এইসব স্বাভাবিক ঘটনাগুলো আমার জীবনে না-ঘটে, অপমানিত মাথা নিচু করে স্তব্ধ বসে রইলো বলে, আমি উল্টোপাল্টা লোক হলাম’। -তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস ক’রে সেই ‘উল্টোপাল্টা লোকটা’ শিবপুর বিই কলেজে সমরবিভাগের জন্য টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এ যোগ দিয়েছিল। মেশিন শপ, গ্রীজ-লুব্রিক্যান্ট-লোহার বাবরির পোড়া গন্ধ! তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। হুগলী নদীর ওপরে চলাচলের পন্টুন ব্রীজ। সেই ব্রীজ পেরিয়ে কলকাতায় আসাযাওয়া। আমার খুব ভালো লেগেছিল, একদিন বিকেলে সেই কলেজের প্রান্তে একটা ভেঙ্গে পড়া ডাকোটা প্লেনের ককপিটে বসে অবাক হয়ে বোতাম টেপাটিপি করার গল্পটা। তারপর হঠাৎই একদিন, পরীক্ষার আগেই, বিই কলেজ থেকে পালিয়ে, কাউকে না জানিয়ে, সরাসরি ফৌজি প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়া। সেখানে ট্রেনিং পিরিয়ডে মাসের পর মাস ফৌজি ব্যারাকে, লঙ্গরের লার্ডে রাঁধা ভুষিসুদ্ধ ডাল আর ধানে ভরা মোটা ভাত খেয়ে খেয়ে খেয়ে, একদিন সবাই মিলে বিদ্রোহ। কনট্রাকটরকে মারধোর ক’রে ডালের বিরাট হান্ডি উলটে নর্দমায় ঢেলে দেওয়া হল। খবর পেয়ে খোদ ক্যাপ্টেন এসেছিলেন বেয়াড়া ছোকরাদের আর্মির ডিসিপ্লিন শেখাতে, -‘লোকটা দেখতে ভালো, মাদাম বোভারির প্রেমিকের মতো নচ্ছার ড্যান্ডি চেহারা’।

এরপর ফৌজি ক্যাম্পে সারাদিন থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল শ্যুটিং ও বেয়নেট চার্জিং শিক্ষা, দীর্ঘ দিন। আর ফৌজে যোগ দেওয়ার ঠিক আগে, যৌনরোগ ও কন্ডোম বিষয়ক বিশেষ অডিও-ভিশ্যুয়াল প্রশিক্ষণ। তারপর একদিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনভর্তি ফৌজের দলে। খেয়া-নৌকোয় ইরাবতী নদী পেরিয়ে লাহোরের ফৌজি ক্যান্টনমেন্ট, -দেড়মানুষ উঁচু কাঁটাতারে ঘেরা। কয়েকশো সেনার মধ্যে উনিও একজন। শিখদের মতো দাড়ি চুল পাগড়ি। ফৌজের পোশাকের তালিকায় কোনও জাঙ্গিয়া নেই, তেমনি পায়খানা বা স্নানঘরে কোনও দরজাও নেই। সারাদিন প্যারেড, সাঁতার, ক্লোজ কমব্যাট ট্রেনিং। একদিন সন্ধ্যায় জমজমাট রেড লাইট এরিয়া ‘হীরা মন্ডি’-তে এক পাঠান বেশ্যার দরজার সামনে দীর্ঘ লাইনে। মজা দেখতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, লাইনের মুখে এসে ঠিক সময় বুঝে কেটে পড়া। আর একদিন সন্ধেবেলা লাহোরের সদরবাজারের রাস্তায়, কার্বাইডের আলোয়, আঙ্গুর-আখরোট-কিসমিসের পাশে এক শিখের দোকানে। সেখানে উর্দু আর গুরমুখী পত্রিকার মাঝখানে, কি আশ্চর্য, একখানা পূজাসংখ্যা যুগান্তর, যাতে ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পটা!

এর পর কেটে গেছে যুদ্ধের অনেকটা সময়। এর মধ্যে মুসোলিনি মারা গেছে, হিটলার আত্মহত্যা করেছে, হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা পড়েছে, কিন্তু তার কোনও খবরই দীর্ঘকাল জানতে দেওয়া হয়নি ওঁদের ছাউনির ফৌজিদের। শেষে একদিন যুদ্ধশেষের খবর যখন এলো, তখন লঙ্গরখানায় মহাভোজের খাওয়াদাওয়া, মদের স্রোত।

৪

আমি : কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে, অথবা আপনার যে জীবনবোধ তাতে ঈশ্বরের চিন্তা, বা কনসেপ্টটা কী রকম ? একটা শক্তিকল্পনা ? প্রেম ? একটা ভালোবাসার আশ্রয় ? পৌত্তলিকতা ? কী ধরণের ?

মণীন্দ্র : আমি কি বলবো ? এক তো নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। আমি কিসের … ঈশ্বরের কনসেপশান তো সমস্ত নিয়েই করা, আমি কি বলবো ? –এই এক নম্বর। আর দু’নম্বর, তাসত্ত্বেও এড়ানো যায়না কারণ তার একটা পার্ট আমি। এর সব কষ্ট দুঃখগুলো আমার ওপরে কাজ করে। সুতরাং, … তখন মনে হয় এটা একটা ভেল্কি, কারণ আজকে আছি কালকে নেই। এতো বেদটেদেও বলেছে যে তিনি ভেল্কিবাজ। ওরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলেনি। আরেকটা সাঙ্ঘাতিক কথা, সব ধর্মে আছে যে তিনি মঙ্গলময়। আমাদের ধর্মে আছে তিনি যেমন মঙ্গলময় তেমনই অমঙ্গলও করেন। তো অমঙ্গলটা কোত্থেকে আসে, -তাঁর দেওয়া না হলে ?

আমি : সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসকারী দেবতারা ।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, যখনই সৃষ্টি হোল তখনই তার মধ্যে ধ্বংসের বীজ…। এগুলো বোঝা যায়। কিন্তু বোঝা যায়না এই নিজের কষ্ট দুঃখগুলো। এত কষ্ট দুঃখ কেন লোকের ? আমারও, হয়তো অন্যেরও, কেউ বাদ যায় না। … নিজেকে খুব বাজে মনে হয় আজকাল। অথচ আমার মনে হয় আমরা কত সুন্দর করতে পারতাম এই পৃথিবীটা। কত ভালো হতে পারতো।

আমি : ভবিতব্য, কর্মফল, এইসব দিয়ে আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি কিছুটা। গ্রহের ফের! এবং নক্ষত্রের দোষও আমরা দিয়ে রাখি !

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, দিয়ে রাখি। নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখি।

আমি : বীরের ডেফিনিশান আস্তে আস্তে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টেছে।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, পালটেছে।

আমি : আগে ছিল, যার হাইট বেশি, মাস্ল্স বেশি, ওজন বেশি, যে অনেক দূরে বর্শা ছুঁড়তে পারে।

মণীন্দ্র : সে-ই ছিল বীর। হ্যাঁ।

আমি : পরে বীরের ডেফিনিশান পালটে পালটে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে, তাই না ?

মণীন্দ্র : সেই ।

আমি : ওই, ওই ক্ষমতাটাকে নেওয়া। …ওইটাই বোধহয়, আমি বলছিলাম না যে হার্ড-কোডেড হয়ে আছে ? সেই হার্ড-কোড হচ্ছে, সার্ভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট। পুরো প্রাণীজগতে ওইটা বোধহয় হার্ড-কোডেড…

মণীন্দ্র : হতে পারে। হয়তো আমরা ঐ রকম একটা বোগাস ডিকটামে চলছি।

আমি : ওই, ডিকটাম। ওটা কি হার্ড-কোডেড ? মানুষ এবার বুঝতে পারছে … মানুষই সেই প্রাণী যে বুঝতে পারছে ওটা হার্ড-কোডেড। ফলে সে ওটা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে অন্য কিছুতে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

মণীন্দ্র : হ্যাঁ, চেষ্টা করবে, … মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবে। … দেখো, সমস্ত প্রাণী শেষ হয়ে যাচ্ছে, …পৃথিবীটা কি শুধু চার হাত-পা-ওয়ালা মানুষের জন্যে ? এই যে মধ্যযুগের কবিতার বই, কী যেন বলে ?হ্যাঁ, মঙ্গলকাব্য। সেখানে দেখা যায়… তখন তো বিজ্ঞান এত রাজত্ব করেনি, …সব বাঘ ঘোড়া হাতি, … সব প্রাণী, শেয়াল খরগোশ… এদের সবার জায়গা আছে, মানুষের গল্পেই । ধর্মের গল্পেই এরা সব আছে, নিজস্ব জায়গায়। কি সুইট। অসাধারণ, …অসম্ভব ভালো লাগে ।

*

আমার মনে হোল আমি ক্রমশঃ কিছুটা বুঝতে পারছি এই প্রবীণ, প্রাজ্ঞও প্রেমিক কবির কাচের মতো স্বচ্ছ ও বর্ণময় মনোজগতের কিছু কিছু রঙ ও রেখা, তাঁর মূল্যবোধ, জীবনদর্শন, তাঁর লেখালিখির নিজস্ব রাজত্ব। দেবারতিদি বললেন, তোমার পরের ছবিতে তুমি যে চার-পাঁচজন তরুণ কবির দলে ওঁকেও রেখেছ, এটা ঠিকই করেছো; উনি মনের দিক দিয়ে এখনো তো যথেষ্ট তরুণ। আমার সিনেমার প্রস্তুতিপর্বে, ওঁর সাথে প্রথম আলাপ করতে আসার আগেই, আমি পড়ে নিয়েছিলাম ওঁর আত্মজীবনী ‘অক্ষয় মালবেরি’ বইটা। প্রথম বয়সের সেই কাহিনী দারুণ সুন্দর। বরিশালের নীল রূপসী বাংলার একজন সরল, বিষণ্ণ, অনুসন্ধানী কিশোর, যে এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর শুয়ে সবুজ মটরলতার ফাঁক দিয়ে দেখেছে শীতের নীল আকাশ, আর কিভাবে জামরুলপল্লবের পাতায় সূক্ষ্ম ঊর্নায় জড়িয়ে থাকে সারি সারি ঝুলন্ত পিঁপড়েদের গ্রাম। সেই বালক বয়সে একদিন বনেবাদাড়ে ‘গোসাপের বিষ্ঠার মতো সাংঘাতিক কিছু মাড়িয়ে’ পায়ে বীভত্স ঘা, যার ওপরে, হায় হায়, উলটে পড়েছিল সেঁক দেওয়ার আগুনের মালসাটাই। সেইসব অজস্র অফুরন্ত বিবর্ণ স্মৃতি। ক্রমে ক্রমে জীবনের নানা জটিলতার সাথে সে পরিচিত হয়ে উঠছে। শান্ত-স্নিগ্ধ-রঙিন এক চরাচর, যাতে যোগ হয়েছে সময়ের দাবদাহ। তার চলাচল ব্যাপ্ত ও বিস্ময়কর। ‘বিরল অর্কিডের মতো তার শোভা আর হিংস্রতা’। নানা সময় নানা ভাবে রাগ আর ক্ষোভ জেগেছে কিশোরের মনে। সেই অল্প বয়সে, যেমনটা উনি লিখেছেন আত্মজীবনীতে, সেই বয়স, যখন মনে হত গাঢ় গোলাপীতেই সবচেয়ে তীব্র বিষ। সেইসব স্কুল পালানোর দিন, প্রকৃতির মাঝখানে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খোঁজার দিন। পৌষের রাতে আকাশে কখন মিথুন আর লুব্ধক হেলে পড়েছে, কৃত্তিকা অস্ত যাচ্ছে ধীরে।

আমি : ধরুন, একটা সাউন্ডস্কেপ– কল্পনায়, নানাধরণের আওয়াজ দিয়ে, প্রাকৃতিক শব্দ দিয়ে, বাজনা দিয়ে– তৈরী করতে বললাম।এমন কিছু, যা আপনার মনের ভেতরটাকে, এখন তার যে অবস্থা,তাকে সূচিত করে।এমন কোনও বাজনা কি বাজছে ভেতরে, যেটা আপনি কিছুটা বর্ণনা বা, নির্মাণ করে, বোঝাতে পারেন ? কেবল শব্দ দিয়ে ?

— আমার মনে পড়ে গেল, বালক বয়সে মাঠে ঘাটে বনে প্রান্তরে উনি কেমন অবাক বিস্ময়ে কান পেতে শুনতেন বাতাসের নানা রকম শব্দ। একদিন বসন্ত ধোপার কাঁধে চেপে তেপান্তরে নির্জন মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে শুনেছিলেন তালগাছের মগডালে পাতার মধ্য দিয়ে হাওয়া বইছে অদ্ভুত শব্দে। কখনো ‘দূর শূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসা পুরুষ বাতাসের স্রোত— বাতাসের করতালি, মাতলামো, উচ্ছ্বাস’! কতদিন আগে, একদিন তিনিই লিখেছিলেন : ‘একটি একটি শব্দ ভেবে সময় কাটাই। বেশ লাগে। পৃথিবীর আলোবাতাসের সঙ্গে শব্দগুলি কেমন দোয়েলের মতো, চড়ুইয়ের মতো, কাঁচপোকার মতো মেশে, দেখি’।

মণীন্দ্র :এখন কি জানো, সত্যি কথা বলতে কি, খুব সুখের কিছু সেরকমভাবে চট করে এসে ধরা দেয় না।আজকাল, সেই মনে করলে সেই পুরনো জিনিষই মনে পড়ে।নতুন কিছু মনে পড়ে না।নতুন কোনও একটা আশাভরসার জিনিষ দেখতে পাই না।

৫

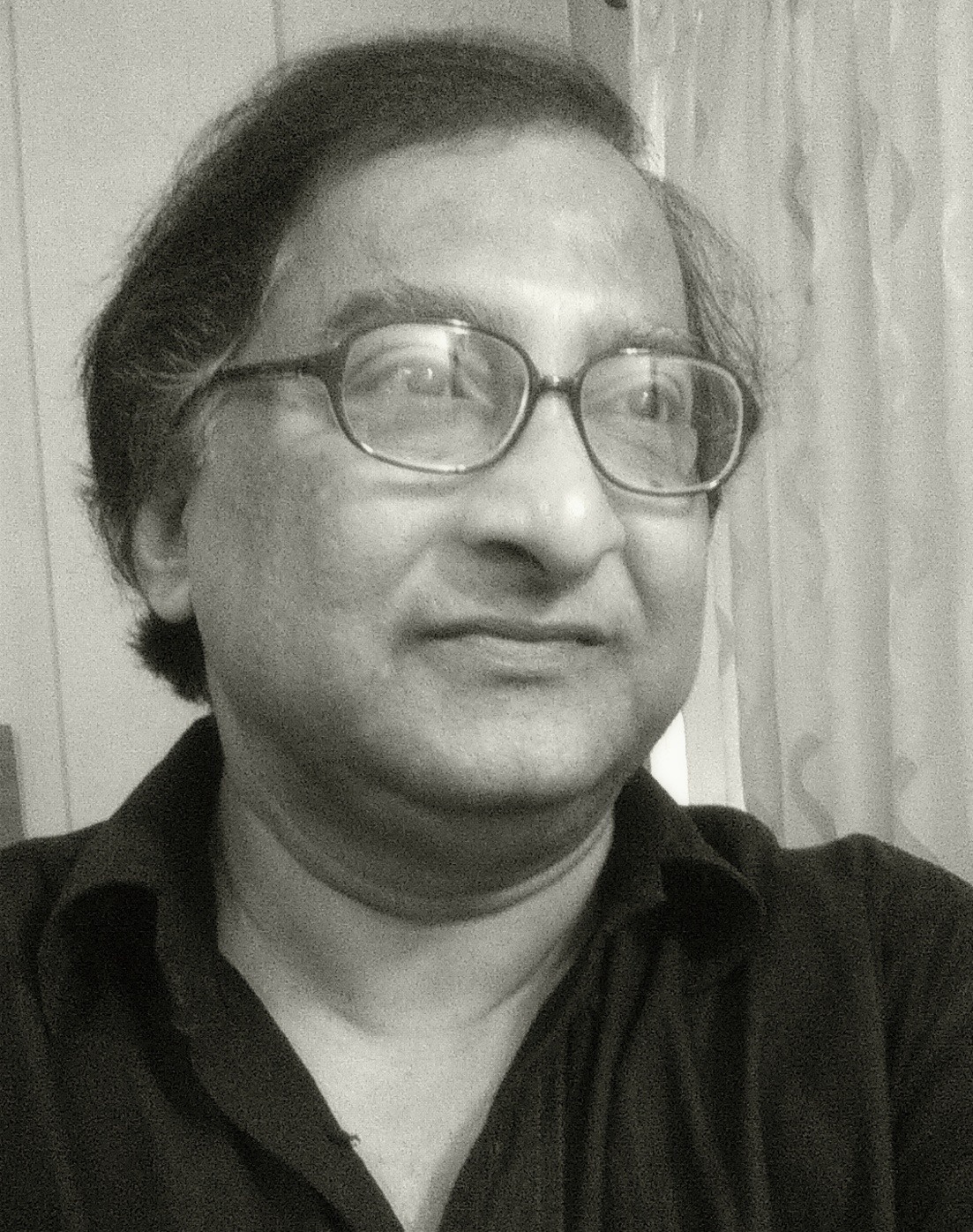

একদিন আমি তাঁর মুখোমুখি বসে আছি।ওঁর তখন একানব্বই বছর বয়েস। গড়িয়া স্টেশান-রোডের ‘যোগিয়া’ বাড়ির তিনতলার ঘরে সকালের আলোয় দেখছি ওঁকে। জানালার নীচে কচুরিপানায় মজে আসা পুকুর। দূরের নারকেল গাছে এখানেও চিল এসে বসে। কোকিল ডাকে বসন্ত-সকালে। সেই অফুরন্ত চিল! সেই অফুরন্ত কোকিল! ট্রাইপডের ওপরে আমার ডিজিটাল ক্যামেরা। আমি ছবি করছি কবিদের মনোজগতের আলোআঁধারি স্তরের রহস্যময়তা নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে, শব্দ নির্বাচন নিয়ে, চিন্তাপদ্ধতি নিয়ে। -কবি মণীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন ‘তুমি তরুণও বটে, বয়স্কও বটে’। জানিয়েছেন, আমাকে ওঁর ভালো লেগে গেছে। -ওঁর কন্ঠস্বর কখনও শ্লেষ্মাজনিত ঘর্ঘরে, ক্লান্ত, মৃদু, ধীর, অতি ধীর। হাসিটা খুব সুন্দর, স্মিত, লাজুক তরুণের মতো।

‘উত্তরমালা, বেরিয়ে এসো প্লীজ’ ছবিটা শেষ করে সেন্সার সার্টিফিকেট পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে ছবিটা তাহলে এবার ওঁকে দেখাতে পারবো। সেইমতো, সবচেয়ে প্রথম সুযোগে, কবি দম্পতি আমার বাড়িতে এসে (১৮-১০-২০১৬) দেখেছিলেন সোয়া দুঘন্টার দীর্ঘ ছবিটা। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে পরদিন ভোরে আবার আমাকে ফোন। দেবারতিদি বললেন, ‘ছবিটা দেখে এসে এখনো একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি। এটা একটা সম্পূর্ণ কবিতা হয়েছে, যা তোমার নিজের সৃষ্টি’। মণীন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, ‘এমন ছবি আমি আগে কখনো দেখিনি। খুব ডিফিকাল্ট। এতগুলো বিভিন্ন দিক। তুমি একটা নতুন দিক খুলে দিলে। অসম্ভব ভালো লেগেছে’। বলেছিলেন, ‘পরে আবার একদিন তোমার বাড়ি গিয়ে দেখবো ছবিটা’। – কে জানতো সেই ছিল আমার বাড়িতে ওঁর শেষবার আসা !

*

শববাহী গাড়িটার কাচের কেবিনের ভেতর শাদা চাদরে ঢাকা কবির শীর্ণ দেহ। নির্জন দুপুরে গাড়িটার চারপাশে পনেরো কুড়িজন শোকার্ত মানুষ। আমার কম্পিত হাতে একটা লাল গোলাপ, আমি তাঁর পায়ের কাছে। একটু পরেই চলে যাবেন তিনি, যেটুকু তাঁর নশ্বরতা।

মনে পড়ল, ‘অক্ষয় মালবেরি’ গ্রন্থে লিখেছিলেন—“মৃত্যুকালে কেউ কি বোঝে, এই যে চলে যাচ্ছে আর ফিরবে না। তাকে বার বার সবাই বলেছে, আবার জন্মাবি, আবার ফিরে আসবি। এই বাড়ি ঘর নদী নক্ষত্র সব তো রইল তোর”।

মনে পড়ল, এই সেই মানুষ, যিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন “রাস্তায় চেনেনা কেউ, / পথে মরলে বলবে, জনৈক অজ্ঞাতনামা লাশ, / কিন্তু এই দশনামী টংঘরে, আমি রাজা, প্রথম মণীন্দ্র গুপ্ত”।

বড্ড ভালো একটি সাক্ষ্যাৎকার